「当たり前」、「当然」と疑いもしなかった、いままで常識と思っていたことがそうじゃないのかもしれないと価値観を揺さぶられた本をジャンル別にご紹介します。

- ①働き方・生き方

- ②ブランディング

- ③お金・健康・幸福論

目次

①働き方・生き方

2025年日本経済再生戦略|成毛眞・冨山和彦

自分なりに楽しく幸せな人生をつくるためのキーワードは「自分勝手」。僕はあと20年は働くつもりなので必読書だと感じました。

これだけ厳しい状況に置かれた日本経済はもうオワコンかといえば、そうではない。国や組織に寄りかからず、個人として、したたかに自分の身を守りながら、自分なりに楽しく幸せな人生をつくっていくことはできる。「自分勝手」に生きることが、弱体化した日本企業を蘇らせ、日本経済、ひいては日本という国家自体を救う処方箋にもなるのだ。

2025年日本経済再生戦略

仕事ができる人はなぜワインにはまるのか|猪瀬 聖

泡盛じゃなくてワインなので、買うかどうか一瞬考えましたが、内容によってはワインに乗り換えようと思って買いました。

冗談です(笑)。

ワインはごくたまに飲む程度で「ボジョレー・ヌーボー」じゃなくて、「ボージョレ・ヌーボー」だと知ったのはごく最近だと言ったらおのずとどんなレベルかわかりますでしょうか。

まあ、理由さえわかってしまえば泡盛に応用して「仕事ができるようになりたいばっかりに、少々飲み過ぎてしまった」とかなんとか、朝方トイレを汚して相方から叱られた時の言い訳に使えないかと(苦笑)。

この本によるとワインの魅力とは「奥深い」「未知」「ミステリアス」なお酒ということです。

とにかく種類が多く、ブドウの品種(主要品目だけで約100種類だとか)の多さに加えて世界中に産地が広がっている。フランスを例にあげると、公認された原産地の数が約400もあるらしい。加えて熟成による変化もある。

ワインとは「これでわかった」ということがない世界で、そこが知的好奇心の旺盛な出来るビジネスマンがハマってしまう理由なんだそう。中でもできるビジネスマンが好むのはブルゴーニュらしい。

話がそれますが、僕が泡盛に興味を持ったのは、泡盛と名乗っていいのは

- 原料はお米を使うこと

- 黒麹菌を使うこと

- 全麹仕込みにすること

- 単式蒸留機で蒸留すること

といった決まり事の中で造られているのに、なぜこんなにも色々な味ができてしまうのかという所に面白さを感じてしまったからです。原料の大部分を占めるタイ米は一括購入しているようですし黒麹菌や酵母の種類も限られるので、ワインの魅力とは方向性が違うのかもしれません。

ちなみに、この本でいうできるビジネスマンというのは、孫社長、三木谷社長といった超一流クラスのことで、仕事が早いとか、営業成績がいいとかというレベルの話ではないようです。それからできるビジネスマンほど深酒はしないそうです。

そりゃそうですよねと、いい勉強になりました。(2013年7月19日)

平田牧場「三元豚」の奇跡|新田 嘉一

空港、学校、美術館、高速道路。

地元への恩返しをモチベーションに4つの夢を実現させた人が地元山形にいたなんて。

僕も地元になにか1つでも貢献できるかな?と考えながら読みましたが、いまは何も思いつきません。

ラクしてうまくいく生き方|ひろゆき

「ラクしてうまくいく・・・」と字がちょっと読めるようになった次男が表紙を見て意気揚々と読み上げるので、怠け心を見透かされている気になりますが(苦笑)、凡人にはとても参考になる本でした。

妙に納得したのが、「ライバルが少ないところを探しましょう!」の章。

世の中には敵がいないので成功したという例がけっこうあります。僕がつくった2ちゃんねるも、創設当時は似たようなライバルのサービスがたくさんありました。でも、周りがどんどんやめてくれたおかげで、続けていた僕が、結果として成功してしまったんです。

ラクしてうまくいく生き方 171ページ

元々ライバルがいないだけでなく、結果としてライバルがいなくなるパターンもあるということですね。ここはあらためて意識してみます。

最強の働き方|佐藤優

国税不服審判をやって国税不服審判でも認められなかったので、本裁判やって最高裁まで争った結果、2,000万円まではかからなかったけど最終的には税務署が来なくなったという副島 隆彦さんの逸話は肉を切らせて骨を立つ感じが非常に面白かった。

これはAI時代になっても、なくならない税理士の仕事に関する話題でした。

ナリワイをつくる 人生を盗まれない働き方|伊藤洋志

ナリワイである。仕事ではないし、当然シノギとも違う。

うーん・・・。ナリワイとは何なのか?

- やると自分の生活が充実する

- 提供する人、される人が仲良くなれる

- 自分自身が熱望するものをつくる etc

ナリワイ10か条なるものがまとめられていましたが、個人的にはこちらの方がしっくりきました。

喩えて言うなら、森の人のような生活だ。普段は森の近くで静かに暮らし、果樹を植えたり、山に芝刈りに行き、ついでにキノコが採れる場所を把握しておいたり、日々過剰な労働をしなくても、快適な住居や食べ物は手に入るという生きるための環境を整えておく。ついでにツリーハウスを造って遊んでもいい。それだけでも十分痛快な生き方だが、たまに都会に出て行って、山の幸を提供して一稼ぎしてくる。イメージとしては、そんな感じだろうか。

ナリワイをつくる 人生を盗まれない働き方 26ページ

余計分かりにくいって?苦笑

ナリワイがどんなものかどうしても気になるという方はぜひ読んでみてください。自分が出来るかどうかはともかく、ナリワイをつくるというかこの本に書かれている働き方に共感しました。ただし、今の自分だからという限定が付きます。

大学生の頃、就職活動をしていた頃、社会人として働き始めた頃、そして会社を辞めて司法書士を目指した頃、今までの人生のどのタイミングでこの本と出合ったとしてもその時は共感できなかったと思います。言葉を選ばずに言うと、共感どころかこの本に書かれているような生き方が許されるの?やっていけるの?って感じていたと思います。

そういう意味では、ここ3年ぐらいで僕も急に視野が広くなったのかもしれません。サラリーマンから個人事業主になれば誰でも分かるって?苦笑

さて、ナリワイを理解するキーワードとして、「自分のほしい物を、なるべくお金を使わず工夫して作ったりする」「どれだけ自分の生活に必要なものを自分で賄えるか」ということも書いてあったので、僕的なナリワイのアイディアとなると「泡盛を自分で造る!?」というアイディアが浮かんだのですが・・・しかし密造酒は御法度。お上が許してはくださらねぇ。

というわけで僕のはじめてのナリワイのアイディアは一瞬で泡と消えたのでした(笑)。

ま、造ったところで全部自分で消費してたらナリワイにはならないんでしょうが。(2012年10月31日)

野心のすすめ|林 真理子

ずっと売れ続けているように見える人にも売れる前のドン底があり、霧の中を進むような努力の時期があるんですね。人生は良い時も悪い時もある、諸行無常ということがよくわかる一冊。

司法書士試験に合格した年(33歳)に企業説明会に潜り込み、就活中の大学生に混じって林 真理子先生の講演会に参加したのは懐かしい思い出です。

②ブランディング

新世界|西野 亮廣

書き出しが大阪の新世界での駆け出し時代の話だったので、これってもしかして自伝?と思ったけど、読み進めると思っていた通りの本でした。

時代は貨幣経済から信用経済へ変わっているからぼやぼやしてないで信用を貯めよう。というメッセージが1日を50円で売っているホームレス小谷さんのエピソードなどを交えながら書かれています。

そもそも信用って何?

ツイッターやインスタのフォロワー数、いいねの数も信用を可視化できるものの1つですよね。

「おまえが困っていたら、なにがなんでも助けてやる」と言ってくれる人や関係性をつくることももちろん素晴らしい信用。これってピンチになってはじめてわかることで、ひと目でわかる信用とは質も異なるし、一朝一夕に作れるものじゃないですよね。

とはいうものの。

フォロワーだってそう簡単には増えないし、いいねだって増えない。僕のツイッターなんか反応がなさ過ぎて、何やってんだろな?っていつも思ってます(苦笑)。

やる気になって信用を貯めよう!と闇雲に動いてはみるけど、理想と現実のギャップが埋まらなくて途中で諦めてしまうことがほとんどだと思います。信用なんて一般人にはそう簡単には貯めることができないんですよ。。

でも、キンコン西野やホリエモンクラスしか信用経済では勝てないという話で終わる本かと思ったらそうじゃなかった。

答えは地図の中にある

一般人が信用を貯めて成功するための答えというのが地図なんです。どんな地図かというと西野さんのオンラインサロンのメンバーのお店などが記された地図。

ここにお礼や感謝のコメントが貯まっていくことで信用を可視化できるし、それを元にまたお客様が増える仕組みを作るということらしい。ちなみに、ぐるなびとかとは違ってコメントを書くのに、1文字あたり5円かかるレターポットという仕組みを使うので誹謗中傷は書かれにくいという思惑があります。

オンラインサロンのメンバー向けに提供される地図らしく、これって独自の経済圏をつくることですよね。これこそが西野さんが本で書かれている町をつくるということだよなぁと。今の日本よりもずいぶん暮らしやすそうな世界ですね「西野亮廣エンタメ研究所」って。

これからの時代は、一般人は住む世界を変えないと生きていけないのかもしれません。

バカとつき合うな|堀江 貴文 西野 亮廣

泡盛って趣味ですか??

だって・・・

それ以上、はっきりとは言われないけど言いたいことはわかってます。

そんなに時間をかけて見合う収入があるんですか?

こういうことです。何も言い返せないから、この話は終わりです(苦笑)。

あれこれ考えてばかりで、行動しないのはバカ。

堀江 貴文さんの本を何冊も読んでいるともう耳にタコなフレーズです。同じような内容の本が売れるのは、読んでその気になってもみんな行動する直前で止まってしまうんでしょうね。そういう僕も何冊も読んでるわけですが(苦笑)。

こういうバカにはなりたくない

1番印象的だったのは1万時間の法則について書かれたコレです!

ひとつの仕事で一生やっていこうとするバカ

凡人が目指すべき戦い方の話ですが、ホリエモン的にはこうなります。

ひとつの仕事で一生を生き抜くなんて、天才にしかできない生き方。

バカとつき合うな 81ページ

で、天才の例として紹介されているのが、野球のイチロー選手。イチロー選手を例に出されると、凡人がひとつの仕事に固執するのは無理があると思わざるを得ないですよね。

「凡人はちゃんと学校を卒業して会社に入ってひとつの仕事を退職まで勤め上げないといけない」と思い込んでいる人や考え方を堀江さんはバカだと言っているわけです。

いい大学に入って、いい会社に入れば、幸せになれるというのは、右肩上がりの成長社会での幸せになる方法で、今では既に過去の幻なのになんとなく大企業を目指してしまう。そして会社にしがみ付こうとする考え方がバカってことです。

僕が「35歳の教科書」を読んでこんなのは幻想だということを思い知らされて、はや10年。凡人は1つの分野じゃ到底戦えないので、3つの分野の掛け合わせを意識して、司法書士・行政書士×泡盛×バンライフでようやくスタートラインに立ったところ。

掛け合わせる3つの分野はそれぞれに1万時間を投じて練習したテーマになるので一朝一夕には難しいわけです。バンライフなんかはまさにこれからです。

ちなみにですが、堀江さんも自分は凡人だと書いています。でも・・・

- 事業家

- プログラマー

- ロケット開発者

- 著述家

- 服役経験者 etc

このスペックを掛け合わせているので・・・超レアカードの誕生!!というわけ。

1つ1つのスペックをとってみても凡人といわれると違和感がありますが、各分野が強いほどかけ合わせの威力はすさまじいものになるってことですね。

趣味レベルだと言われようが、僕は1つの仕事でやっていこうとするバカにはなりたくありません。だって凡人過ぎるのを自覚しているので(苦笑)。

「3つのF」が価値になる!|藤村 正宏

久しぶりに読み返して、コロナ禍で焦っていたのか?発信力をむやみやたらに高めたいと思っていた勘違いを大いに反省しています。

そうした環境の中、企業が従来のような不特定多数に向けた広告や販売促進をやっていては、伝わらなくなるのは当然の結果です。それよりも、SNSなどでつながった人たちと、日々コミュニケーションして、特定少数の人々に情報を届けるほうが確実に伝わるということです。

「3つのF」が価値になる! 90ページ

「つながり」で売る!7つの法則|藤村 正宏

どれもすごい事例ですが僕が好きなのはゴルフパートナーさんの事例です。コミュニティの作り方がとても参考になりました。

ゴルフはしませんし、仕事はコミュニティ作りには向かないので、仕事からずらしてゴルフの事例をどうやったらお酒とキャンプに置き換えれるか?の試行錯誤をしています。

超一流の二流をめざせ|長倉 顕太

久しぶりに読んでみたらストンと腑に落ちたので昨日からメルマガをはじめました。

「情報発信」を始めると、まったく自分が予期しなかったような出会いが生まれる。何のしがらみもない「人間関係」が生まれる。だから、私は「情報発信」を勧める。初めて、あなたが一から「人間関係」をつくる。つまり「自分で人生をつくる」ことになる。その最初の一歩として、「情報発信」を強く勧めたい。

超一流の二流をめざせ 177ページ

スーさんのガリガリ君ヒット術|鈴木 政次

不思議なことに、斬新だったアイデアがどんどん平凡なアイデアに変わっていくのです。みんなでもめばもむほど、トゲが取れて丸くなり、誰でも考えつくような商品になってしまいます。・・・中略・・・平凡な商品は、世の中に出しても驚きがないので、残念ながらヒット商品にはなりません。ですから、できれば、みんなで企画をもむことはしないほうがいい。

スーさんのガリガリ君ヒット術 187ページ

かと言って、独りよがりではおもいっきり外す危険性がある。だから、人が驚くような奇抜なヒット商品をだしたいのなら・・・合意制をやめて、2人くらいでチームを作って開発するのがベストという話にとても納得しました。

「ない仕事」の作り方|みうらじゅん

新聞の広告欄で見つけた時にビビッ!と来て年末の帰省のお供にしようと決めました。

目玉が飛び出したカエルのイメージしかなかったので「マイブーム」も「ゆるキャラ」も生みの親はみうらじゅんさんだったということに、ただただびっくり(帯にも書いてありますね)。

「ない仕事」っていわれてもイメージしにくいと思うのですが、125ページにすごく分かりやすく書いてありました。

太郎さんの名言にはもうひとつ、「なんだこれは!?」というものがあります。何もないところで発しても意味のない言葉です。しかし、自ら作品を作ってから、「なんだこれは!?」と自分で驚く。これが実は、「ない仕事」の本質なのではないかと、私は思います。

自分で作り、自分でツッコミ、人が驚き振り返る。

要するに「ない仕事」とは、依頼もないのに勝手にやった仕事のことなのです。

「ない仕事」の作り方

みうらじゅんさんが小学四年生のときに始めた仏像のスクラップが仏像ブームの立役者に繋がるエピソードを読んで、ない仕事の作り方の本質がわかって震えました。ゆるく見えるのでノリでやってるように思ってしまうけど全部が本気なんです。

ビビッ!と来た理由は「ない仕事」というフレーズから僕の泡盛マイスターとしての活動を連想したからですが、イメージしていたものとバッチリ合ってました。

誰に頼まれたわけでもないのに泡盛の楽しさを伝えようという、このブログ(泡盛の楽しみ方は無限大)なんて正に「ない仕事」。仕事になってはじめて「ない仕事」として成立するので、今は「ない仕事」の種ぐらいかもしれませんが(苦笑)。

全くお金になっていない泡盛ブログも単なる遊びではなく、「ない仕事」を育てている過程と思えば気も楽になりますね。本業(司法書士・行政書士)よりもある意味一所懸命やっているので、やっぱり肩身が狭い時もあるので(苦笑)。

さて僕的に「ない仕事」の種にあたる泡盛ブログですが、今年は1日も休まずに書きました(振り返るとしょうもない記事もゴロゴロありますが、それはそれ)。ブログ自体は丸5年になりますがテーマを増やしたり減らしたり紆余曲折を経て泡盛オンリーのこのスタイルに決めたからこそできたこと。

来年も「ない仕事」を楽しみたいと思います!(2015年12月31日)

幸せの仕事術|小山薫堂

読み直すとコロナ禍のせいなのか歳のせいなのか、前回付箋を付けたところと今回印象に残った箇所はだいぶ変わってました。今回は一番刺さったのはここでした。

そういう意味で言うと、「仕事に失敗すること=負け」と思っていたら不安にもなりますけど、失敗したら失敗したで、おもしろい人生になりそうだな、と思える柔軟性を持つのは、非常に大切なことだと思います。

幸せの仕事術 171ページ

③お金・健康・幸福論

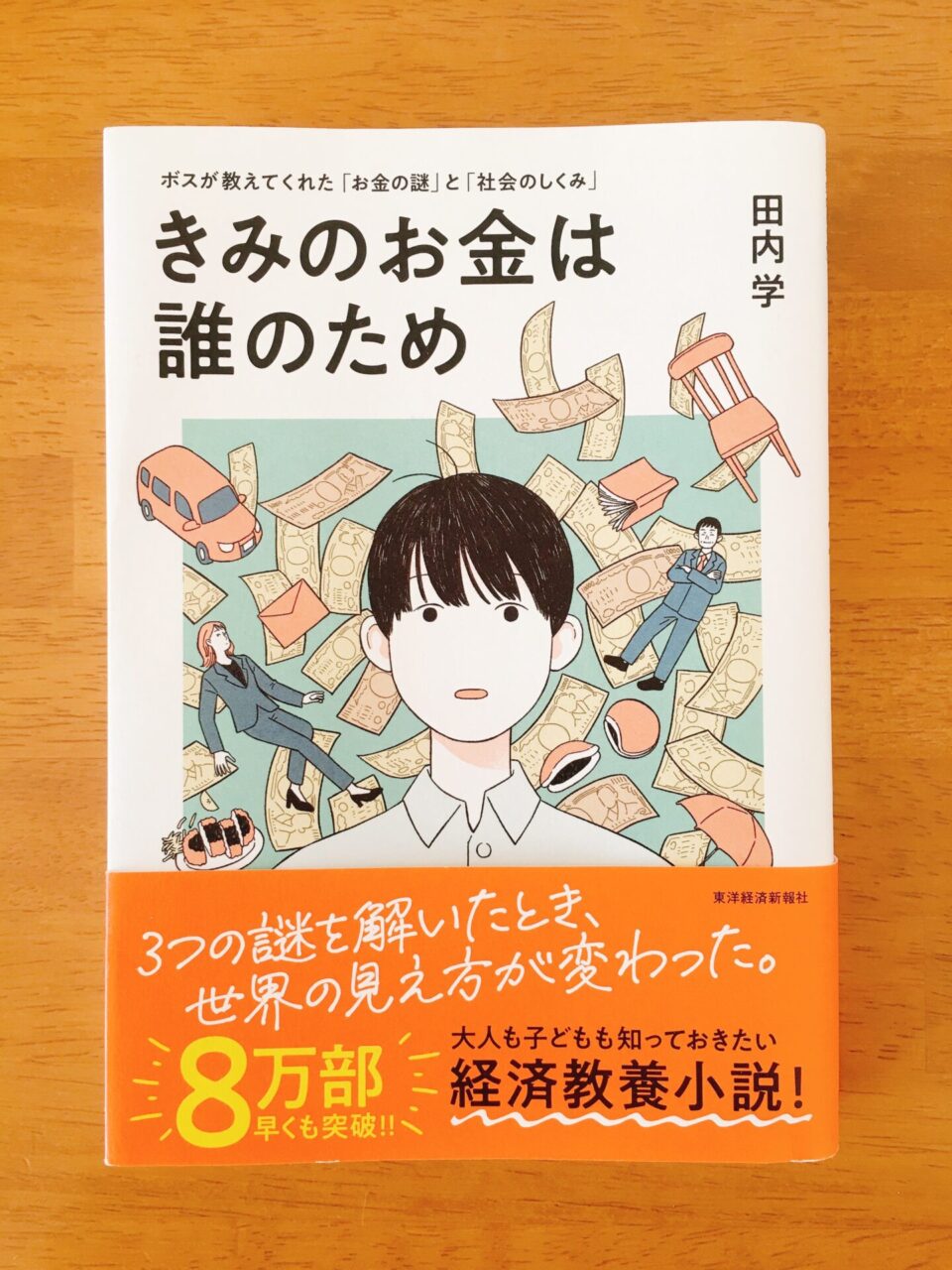

きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」|田内 学

老後のお金のことを真剣に考えなきゃと思って選んだ本としては失敗だったかもしれませんが、凄く良い本だったので小5の長男に読ませると感動したのか少し泣いたみたいです。

お金の本質がわかったのか?お金に支配されたくないとかカッコイイこと言ってました。お年玉で今お金に困ってないからかも(笑)。

孤独の哲学|岸見一郎

- 資料作成に追われひとり会社に泊った夜

- ひとり家に籠って司法書士の勉強をしていたとき

- 司法書士としてひとりで独立してから

孤独の哲学を読んで、社会に出てから孤独を感じた時っていつだろう?と考えていましたが、この動画を観て僕はまだまだ孤独じゃないと思いました。

お金のために頭を下げなくてもいいような状況の中で孤独を作らないと、孤独に押しつぶされちゃう。

中野 善壽

ひとりを孤独と感じるかどうかは人それぞれでしょうけど、真の孤独を自由に選べるようになりたいものですね(苦笑)。

嫌われる勇気|古賀 史健 岸見 一郎

親子関係は上下ではなく横の関係を目指す。叱ってはいけないし、ほめてもいけないというのは眼からうろこでした。

引きこもっている子どもが、食事の後に洗いものを手伝っていたとします。このとき「そんなことはいいから、学校に行きなさい」といってしまうのは理想の子ども像から引き算している。子育て中の身なのでこの言葉は心に刻みます。

お金2.0|佐藤 航陽

少し前にかかってきたこんな電話。リースしているビジネスフォンの保障期間が終わるので修理の対応が・・・云々。

再リースを何度も繰り返しているのでまあしょうがないよなと思い「壊れてももう修理する部品がないということですね?」と話をまとめて切ろうとしたら、「ないというわけではなくある分だけでの修理になります。」と歯切れが悪い上に、最後は新しいビジネスフォンの提案に伺いたいと言い出した(苦笑)。

本当の目的はそっちかー!って感じ。気持ちはよくわかりますけどね。

事務所の電話機なんてそうそう壊れないんですよね。新しい機能もいらないし。なんならスマホで十分な感じ。

壊れる気配がない。そんなことを言っていると壊れそうで嫌なんですけど(苦笑)。

再リースになるとびっくりするくらい安くなるし、そもそも性能は普通に良いので今よりも性能の良い機種なんて必要としていないし、新しい電話機にする理由なんてまったく見当たらない。

以前は、ユーザーが勝手にというかうまい具合に乗せられてモデルチェンジとあわせて買い替えが起こっていたけど、今は新商品というだけでは購入に対するインセンティブは働かない。電話機に限らず電化製品を定期的に買い換えてもらうビジネスは、今の時代には難しいですよね。

と、賞味期限があと数日に迫ったビールを飲みながら思ったのはそんなことでした。

賞味期限のない・腐らない泡盛も考えものかもしれませんね。寝かせた方が美味しくなると言われたら、美味しいうちに早めに飲んでしまおうという気にはならないので、定期的に買い換えが生まれるようなビジネスモデルは素晴らしいなと思います。

お金2.0に出てきた使わなければどんどん価値が目減りしてくお金の話を思い出して、みんなが貯めようとするよりも新鮮なうちに使おうと考えるお金というのはなんとも可能性がありますね。あんまり長持ちするのも考えものです。

「お金2.0」は何度読んでも新しい発見があります。今回は真理とも思える文章に釘付けになりました。

「自然が経済に似ている」のではなく、「経済が自然に似ていたからこそ、資本主義がここまで広く普及した」のだということです。歴史から考えても主従が真逆なのです。

お金2.0 93ページ

自然のことをもっと知るためにキャンプに行きますか。

体温を上げると健康になる|齋藤 真嗣

泡盛を飲むと血行が良くなって体温が上がるなんていう都合の良い話はなかった(苦笑)。

低体温とは違いますが、予備軍である冷え性の原因は運動不足と低血圧らしい。悲しいかなどっちにも当てはまっている。

運動不足解消は歩くしかないなぁ、低血圧はほどよく泡盛を飲むっていうのはダメですかね?

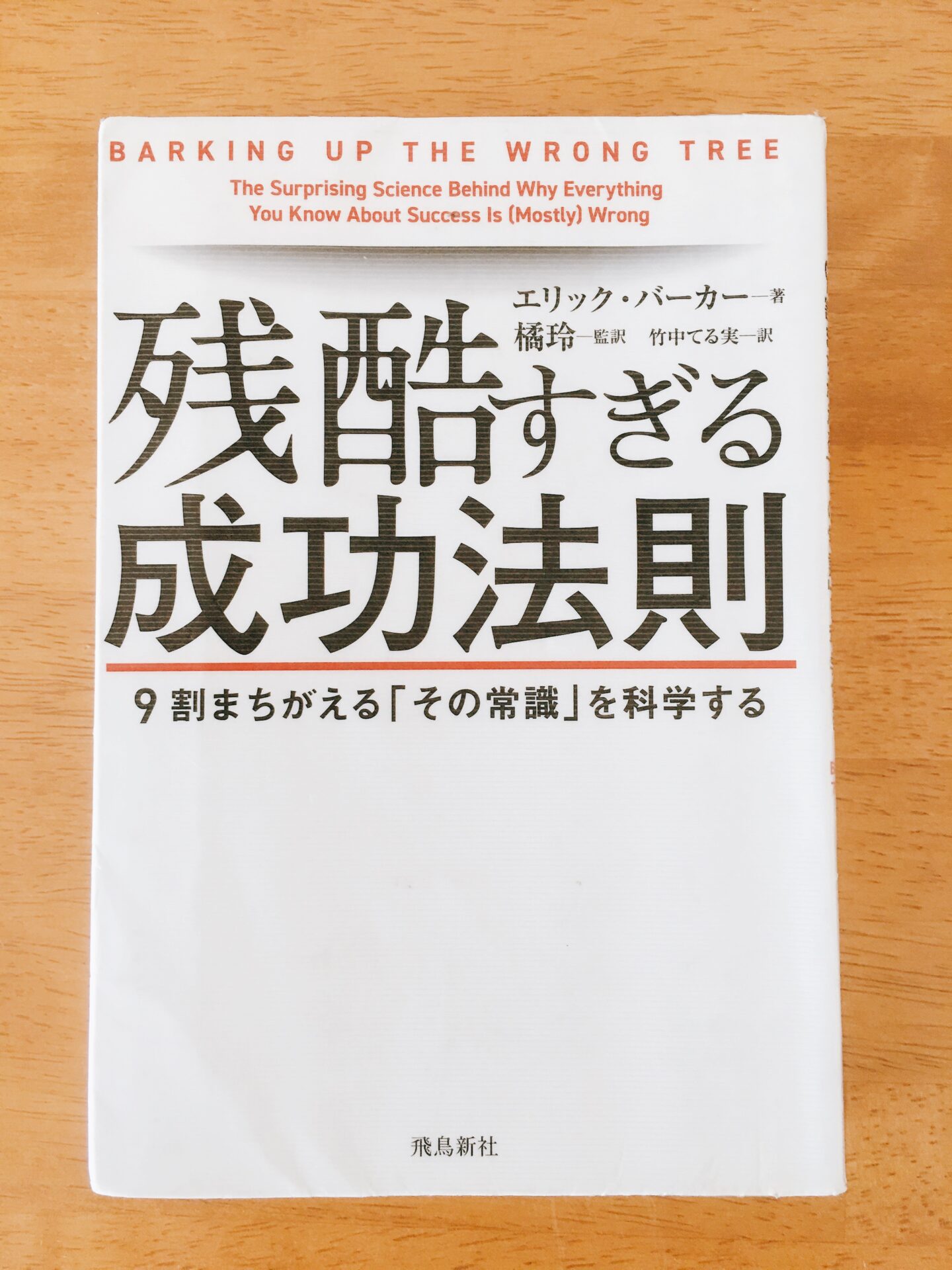

残酷すぎる成功法則 9割まちがえる「その常識」を科学する|エリック・パーカー

タイトルもさることながら橘玲さんが監訳というのが気になって読みました。

巷で言われている成功法則をエビデンスにもとづいて検証した本です。一万時間の法則も取り上げられています。

第6章が最後の章で、ワーク・ライフ・バランスについて。

そんなわけで、常軌を逸したように夢中になれる天職を持った者は目標を達成し、成功を手に入れるが、反面、幸せへの鍵である大切な人間関係を犠牲にすることがある。

残酷すぎる成功法則 294ページ

ワーク・ライフ・バランスの概念は1980年代後半にアメリカで生まれたといわれています。仕事から幸福感を得ることの限界が調査からわかってきたのかもしれませんね。

僕は「大腸カメラ」というキーワードを素通りできないので(苦笑)、こんな調査結果も紹介してみます。

ノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンとダニエル・レデルメイヤーは、結腸内視鏡検査を受けた人びとがどのくらいの痛みを記憶しているかを調べた。すると、処置にかかった時間数と、痛みの平均値は人々の記憶に影響しないことがわかった。最も影響するのは、ピーク時の不快感と、検査の終わり方だった。検査時間が長く、痛みの平均値が高くても、ピーク時の痛みが大したことなく、検査の終わり方が優しくて丁寧だと、それほど不快な検査として記録されなかった。その一方で、検査がすぐに終わり、痛みの平均値は低かったにもかかわらず、ピーク時の痛みがひどく、不快な終わり方をした場合には、はるかに印象の悪い検査として記憶された。

残酷すぎる成功法則 345ページ

要するに過程よりも一日の終わり、人生の終わりが大事だということでしょうか。「終わり良ければ総て良し」はエビデンスがあったということですかね。

様々な調査から幸福の測定基準として4つの必須要素が明らかにされています。「ビッグ・フォー」(幸福の四要素)とそれにつながる行動も示されていました。

1幸福感=楽しむ

残酷すぎる成功法則 324ページ

2達成感=目標を達成する

3存在意義=他者の役に立つ

4育成=伝える

限られた時間(と資産)を四要素のどこに使うか?

その前に、どこに使えば自分の価値観に合うのか?を決めなければいけないこと。そのために計画することの重要性も説かれています。

というわけで、成功し、幸せになりたかったら、計画を立てることは何よりも重要だ。そこで次に、今すぐ計画を実行に移すための手順を紹介する。

だが、具体的な話に入る前に、やりがちな間違いについてふれておきたい。自分がすでに実行している項目を見つけ、「こんなことはもうやってる!なかなか賢いじゃないか!もうこの本を読まなくていいな」と言うことだ。自分を安心させるのは気分がいい。しかし、あなたがまだ手をつけていない項目に注目しなければならない。ネガティブな事実に着目するのは、気が進まないかもしれないが、それこそが改善への道のりなのだ。一流の専門家は皆そうしている。

残酷すぎる成功法則 335ページ

ちなみに、仕事に限らず1つのことだけを指標にするのは「崩壊戦略」という間違いだと指摘されています。

そもそも、人生を一つの測定基準で評価することが一番の問題なのだ。人生の成功は、たった一つの尺度ではとうてい測れない。

一つの尺度で人生を測ることを、『ちょうど充分』の著者たちは、「崩壊戦略」―人生が順調かどうかを一つの測定基準だけで測ろうとする望ましくない戦略―と呼んでいる。

残酷すぎる成功法則 323ページ

どうしても「成功」という言葉から「2達成感」を連想してしまいますが(苦笑)、4つのうちの1つだということをちゃんと認識した方が良さそうですね。