目次

結局のところ、エンディングノートを書くのは何のため?

不意に「もしものとき」を突き付けられると・・・

- 病気やケガ

- 身近な人の死

- 自然災害 etc

誰しも否が応にも、「もしものとき」を考えされられることがあります。

しかも、突然に。

僕にも不意にもしものときを考えさせられることが何度かありました。

おかげ様でどれも大事には至りませんでしたが、端的に言えば自分の死を身近に感じることができて、自分の人生はこのままでいいのか?と真剣に考えるきっかけになりました。

自分の人生において、大切なものは何か?を見極める感覚が研ぎ澄まされた手応えがあります。

- したいこと・したくないこと

- 必要なもの・必要じゃないもの

関連|突然の出血で「もしものとき」を突きつけられて考えたこと

死を考えるような、あわやの非日常体験が働き方や生き方を見直すきっかけになることは大いにあると思います。

- これからは健康に気をつけよう

- 週末は家族と一緒に過ごそう

- 久しぶりに〇〇をしてみよう

- 〇〇さんに会いにいこう

- 前から気になっていた〇〇をやろう etc.

そう考えれば、何でもない元気な時に、もしものときの疑似体験ができるとしたら、それはかけがえのない体験です。

普段考えないことを考えることで、こういった気持ちの変化が現れることは悪いことではないと思います。大それたことでなくても、些細なことで構わないと思います。

自分の死をリアルにイメージできる衝撃の「入棺体験」

自分の死をリアルにイメージできる疑似体験なら、これを超えるものは僕は思いつきません。

自分の死をリアルにイメージできる究極の(?)疑似体験といえば入棺体験です。まだ経験したことはありませんが、リアリティをもってそのときを感じることができたと思います。

テレビの特集で見たことがあったのでその存在は知っていました。でもなかなか機会がないし正直なところ抵抗もありましたが、誰もがいつかは経験することなので練習しておいてもいいかなと、誘っていただいた終活セミナーで思い切って体験してきました。

入棺体験の感想は、とにかく狭い。。 肩がきゅっとなります。

長さも余裕がありません。置いてあった棺桶がスタンダードなサイズなのか?本番ではワンサイズ上のものにした方がいいのか?わかりませんが、この中に長時間入っているのはかなり厳しいです。

葬儀の生前契約として相談すれば、ぴったりなサイズを見立ててくれるのかもしれません。

狭かった話はこの辺にして、蓋が閉められたときの感想です。

体験で本当に良かったぁ。

これに尽きます。もしもこれが現実なら「ちょっと待った~」と叫んでいたと思います。なんとか脱出しようとこんな感じです。

体験したのは、まわりに人が大勢いてザワザワとした雰囲気のセミナー会場だったので、比較的軽いノリで入ることができました。これがシーンと静まり返った場所だったら棺桶に入るのにかなり抵抗があったと思います。

余談ですが、エンディングセミナーの会場にはバリアフリータイプの棺桶も置いてました。バリアフリータイプはサイドの板を半分倒すことで車椅子の方でも無理なく最期のお別れができるようにと開発されたものです。

入棺体験の衝撃度は他の比ではないので、もし機会があれば、なければ機会を作ってでも一度入ってみることをおすすめします。きっと人生観が変わります。

そして、入棺体験で受けた衝撃を形に残すために、エンディングノートを活用するような合わせ技がベストだと思います。

入棺体験ができるセミナーを開催したことがあります。

関連|最幸の人生を見つける旅

突き詰めれば、エンディングノートを書くことはこれ!

エンディングノートを書く目的は様々だと思いますが、エンディングノートを書くことは、突き詰めれば考えたくない自分のもしものときのことを考えることです。

言いかえると、エンディングノートを書くことは、自分の死に向き合うことだと言えるでしょう。

できれば考えたくないことに向き合わないといけないので、エンディングノートなんか書きたくないという気持ちもよくわかります。

もしものときの疑似体験をしながら、ふわふわと浮かんできた想いを書き留めておけるものがエンディングノートというわけです。

死を身近に感じるようなあわやの非日常体験なんて、しないに越したことはないと思う反面、それをきっかけに大切なことに気づけるとしたら貴重なことだと思いませんか?

きっかけは、入棺体験でもエンディングノートでも疑似体験で十分なのに、病気やケガをするまで気がつかないのが悲しいかな現実です(自戒を込めて)。

病気やケガはしないにこしたことがないので、もしものときの疑似体験を通して、自分の内面とじっくり向き合ってみてみませんか?

病気やケガと違って身体は痛くも苦しくもないので、僕はエンディングノートを書くことをおすすめします。

もしものときの疑似体験ができる方法あれこれ

死を意識するような、あわやの非日常体験が働き方や生き方を見直すきっかけになることは大いにあると思います。

もしものときはできるだけ遠ざけたくなりますが、疑似体験なら怖くはありません。

僕は健康診断は秋に毎年欠かさずに受けています。もし引っかかれば早期発見につながるだろうし、再検査になれば、またもしものときの疑似体験ができるので、普段は気づかない新しい発見があるかもしれないと前向きに捉えています。

自分の死をリアルにイメージできる疑似体験なら入棺体験を超えるものは、なかなか思いつきませんが、そうは言っても入棺体験はハードルが高い。

もう少し手軽なものならと思った方に向けて、もしものときの疑似体験ができるものをご紹介します。

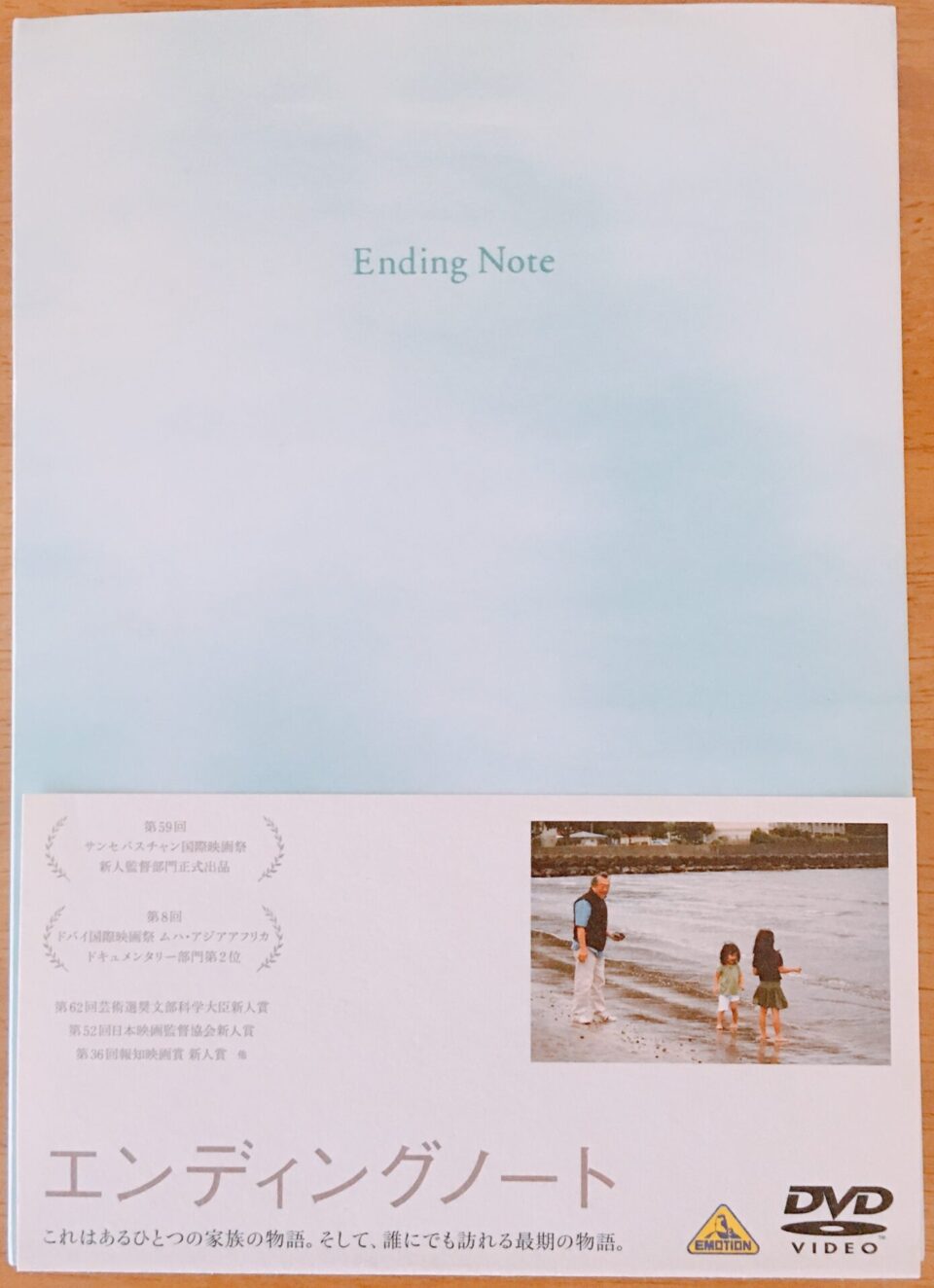

まずは入門編 「映画 エンディングノート」

エンディングノートをテーマにしたドキュメンタリー映画です。「いったい、どこまでカメラを回すの?」とこっちが不安になってしまうくらいに、娘である監督がお父さんのエンディングを追い続けます。

主人公である監督のお父さんが、亡くなる数日前に病院で長男と(自分の)葬儀の打合せをしている時に、こんなことを言って家族を笑わせていました。

分かんないことあったら携帯下さい。

このお父さんは「段取り命」で生きてこられたようで、たとえ自分の死であってもぬかりなく準備をしないと気がすまないという性格。いかなるときもユーモアを忘れないお父さんのキャラクターがあってこそ、完成することができた作品だと感じました。

もちろん、お父さんから家族へ、家族からお父さんへの深い「愛」がなければ、ここまでとことんは撮れないはずです。

家族に囲まれ、あったかい雰囲気で見送ってもらえたお父さんはすごく幸せだと思いました。

1回観るだけでは知り得ない、こんな素敵なエンディングを迎えることができる秘訣を学ぶために何度も観たい映画です。

初めて観たときにはそうでもなかったのですが、何度も観ているうちに94歳のお母さんに電話でさよならを言うシーンが印象に残りました。

人生100年時代は親が子を見送ることがもっと増えるだろうなと痛感しました。

エンディングノートや人生のエンディングを自分事として考えるきっかけになる映画です。

エンディングノートにひとりで向き合うことも大切ですが、エンディングノートをきっかけに、自分のエンディングについて家族や大切な人と向き合うことの大切さが伝わってきます。

カードゲームのような 「もしバナゲーム」

ゲームを通してもしものときを考える「もしバナゲーム」を知っていますか?

もしバナゲームのマイスターの方から直接レクチャーを受けることができる機会がありました。やり方はいくつかあるみたいですが、このときレクリエーションルール(ヨシダルール)を教えてもらいました。

もしバナゲームとは?

もしバナゲームは、余命宣告を受けた場合を想定して、自分が何を大切だと思うかを小人数でゲームをするように考えるものです。

重病のときや死の間際に「大事なこと」として人がよく口にする言葉が書いてある35枚のカードを使います。

このルールに沿ってカードを用いることで、自分自身が大切にしていることを考え、それらを言葉にすることで、さらに他のプレイヤーの価値観を聴くことで、各人が新たな気づきを得ることができます。

「もしバナゲーム」iACPのサイト

参考|「もしバナゲーム」とは?

参考|余命半年をゲームで体験 最期どうしたいを考えてみた

もしバナゲームをするときの心構え

もしバナゲームをはじめる前に、基本的な心構えや注意事項について説明がありました。

- ゲームの進行をせかさない

- 他人の考えを否定しない

- 知りえた情報について口外しない

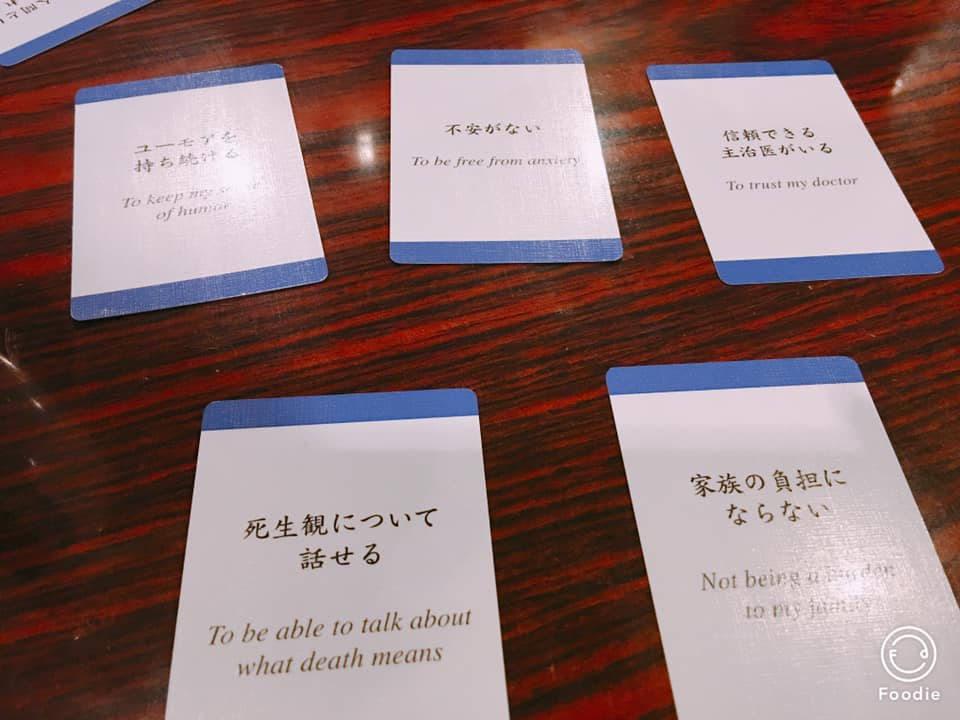

ゲームはトランプのように場に並べたカードと手持ちのカードを交換しながら死期が差し迫った状況をイメージして5枚のカードを残します。選びとった5枚のカードから中でも大事だと思う3枚と、少し優先順位の低い2枚に仕分けます。

そしてゲームの最後に、なぜこのカードを選んだのか?そしてゲームを体験してみた感想を順番にシェアしていきます。

もしバナゲームの感想

大事だと思い選び取った5枚から、さらに3枚を選び取るのがやっぱり難しいです。これはそのときの心理状態が大きく影響するだろうと思います。

ちなみに僕はこの3枚を選びました。

- ユーモアを持ち続ける

- 不安がない

- 信頼できる主治医がいる

なぜこのカードを選んだのか?を最後に発表するので、選んだ理由を言語化する難しさも相まって3枚に絞るときは相当悩みました。

体験できたのは1回だけだったので表面的な感想になってしまうかもしれませんが、僕が考えるエンディングノートの本質である、「もしものときに向かってこれからの生き方について自分と向き合うもの」と共通する部分があると感じました。

一方で、ここはエンディングノートとは大きく異なる点ですが、「自己開示をするきっかけになる」という印象を持ちました。

馴染みのない言葉だと思いますが、もしバナゲームはアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の1つのようです。

もしバナゲームは他のものに比べると、ゲーム感覚で気軽にやってみたいと思えたので、その点は画期的だなと思いました。

ACP人生会議ができるサイトがあります。ひとりでも簡単にできるので興味がある方はどうぞ。参考|ゼロからはじめる人生会議

少々荒療治!? 「模擬余命宣告」

長年外科医としてがん治療に携わり、1,000人以上の死に携わってこられた谷口 一則医師とのコラボセミナーで参加者の方に余命宣告を体験していただきました。

患者役として演技派の参加者の方にご協力いただいたおかげで、こういった感想をいただくことができました。

- 会場の空気が変わった

- 気温が2度下がった

- リアル過ぎて怖い etc.

セミナーの中で「もしものとき」をできるだけリアルに感じてもらいたくて企画した模擬余命告知でしたが、予想以上の反応がありました。

参加者の方には、もしものときの衝撃体験をしていただくことができたようです。

どうしても、もしものときをイメージできなければ、一度、棺桶に入ってみてください。入棺体験で駄目なら他の方法では難しいだろうと思います。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫