目次

エンディングノートはもしもに備えるだけじゃない

エンディングノートの種類は様々です。

内容はもちろん、書店で販売されているものに限らず、公的機関が配布しているものや会社などが販促ツールとして作成したもの、雑誌の付録など無料で入手できるものもあります。有料のエンディングノートが良くて、無料が劣るかというとそんなことはありません。

エンディングノートの3つのタイプ

どれも同じように見えるエンディングノートですが、実は様々なタイプがあります。

一般的なのは、終活という言葉で代表されるような「もしもに備える」タイプです。

もしもに備えるという役割をほとんどのエンディングノートが備えていますが、「これまでの人生を振り返る」ことに重心を置いて自分史作りに特化したものや、人生の意味を考えるものなど特徴的なものもあります。

もしものときに想いを馳せるところから一歩進んで「生」にフォーカスする、「これからの生き方を考える」ことに重心を置いたタイプもあります。

どれか1つに特化したものよりも全体を網羅しているものが多いです。

ほとんどのエンディングノートは、大きく3つの項目から構成されています。

☑ もしもに備える

☑ これからの生き方を考える

☑ これまでの人生を振り返る

「もしもに備える」タイプの中には、子供が親に話を聞きながら親のエンディングノートを完成させることを目指すもの、相続対策に特化したエンディングノートもあります。またターゲットを女性に絞ったエンディングノートもあります。

家族のために大切な情報をまとめておきたいといったニーズに応えるべく、「もしもに備える」タイプは作られています。そのため、誰が作っても同じようになりがちですが、詳しく見ていくとオリジナリティや作り手の個性がにじみ出ているのがわかります。

- 葬儀やお墓のことを手厚く

- ライフプランとお金にフォーカス

- 相続で家族が揉めないように etc.

葬儀社、保険会社、医療機関、士業など作り手の強みがそのままエンディングノートに現れます。実際に書いてみると微差のようでその違いは大きく感じました。

また、誰のためにエンディングノートを書くのか?という点で特徴的なもののあります。

「あなたの人生を愛するノート」には、他にはない特徴として「自分の意思」を書くページがあります。「自分だけのために書くのか」それとも「大切な人へのメッセージ」として書くのかを決めるように作られています。

☑ 家族のため

☑ 自分のため

エンディングノートを誰のために書くのか?という視点を加えて整理すると、多いのは〇印のタイプのエンディングノートです。この点をわかった上で選ぶことで、よりしっくりくるものに出会えるはずです。

| 家族のために書く | 自分のために書く | |

| もしもに備える | 〇 | △ |

| これからの生き方を考える | △ | 〇 |

| これまでの人生を振り返る | △ | 〇 |

もしものときにこうして欲しいという自分ために書いておいたエンディングノートが家族の役に立つこともあるでしょうし、自分のためにまとめた自分史が残された家族の大切な思い出の品になることもあるでしょう。

- もしものときに家族の役に立つエンディングノートを作りたいのか?

- 自分自身を見つめるために書きたいのか?

目的に合わないエンディングノートを持っていても書くことはできないでしょう。

「もしもに備える」タイプとは?

もしもに備えるタイプはある程度内容が決まってしまうため、どれも似たり寄ったりというイメージがありますが、細かく見ていくとその特徴が見えてきます。特徴があるからこそ選び方を間違えると書けません。

目的にあったエンディングノートを選んで活用してみませんか?

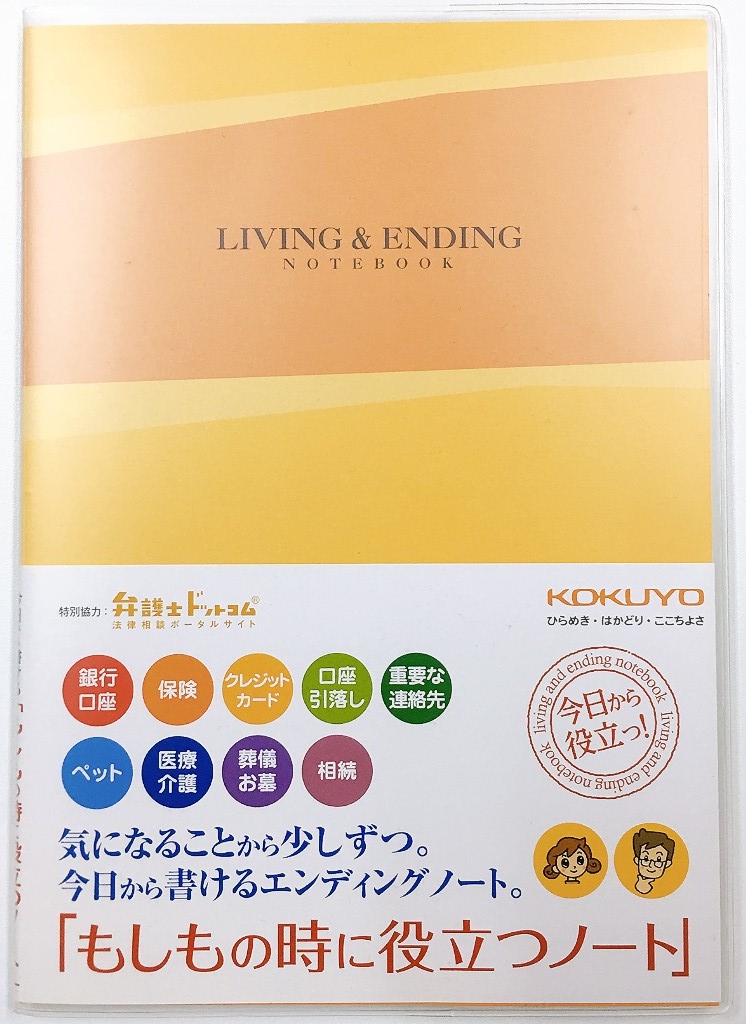

もしもの時に役立つノート

もしもの時に役立つノートは、2010年の発売以降3ヶ月で5万冊、6年で販売数60万冊を超えているエンディングノートです。おそらく日本一売れているエンディングノートだと思います。

全ページ書いてみましたが、文房具やオフィス家具などを製造・販売するコクヨ株式会社のエンディングノートだけに書き心地も良かったです。

コクヨのエンディングノート「もしもの時に役立つノート」を最初から最後まで書いていく過程で、相続の専門家として気になったことやエンディングノートにまつわるエピソード、また人生の折り返し地点を迎えた一人として感じたことなどを綴ったレポートです。

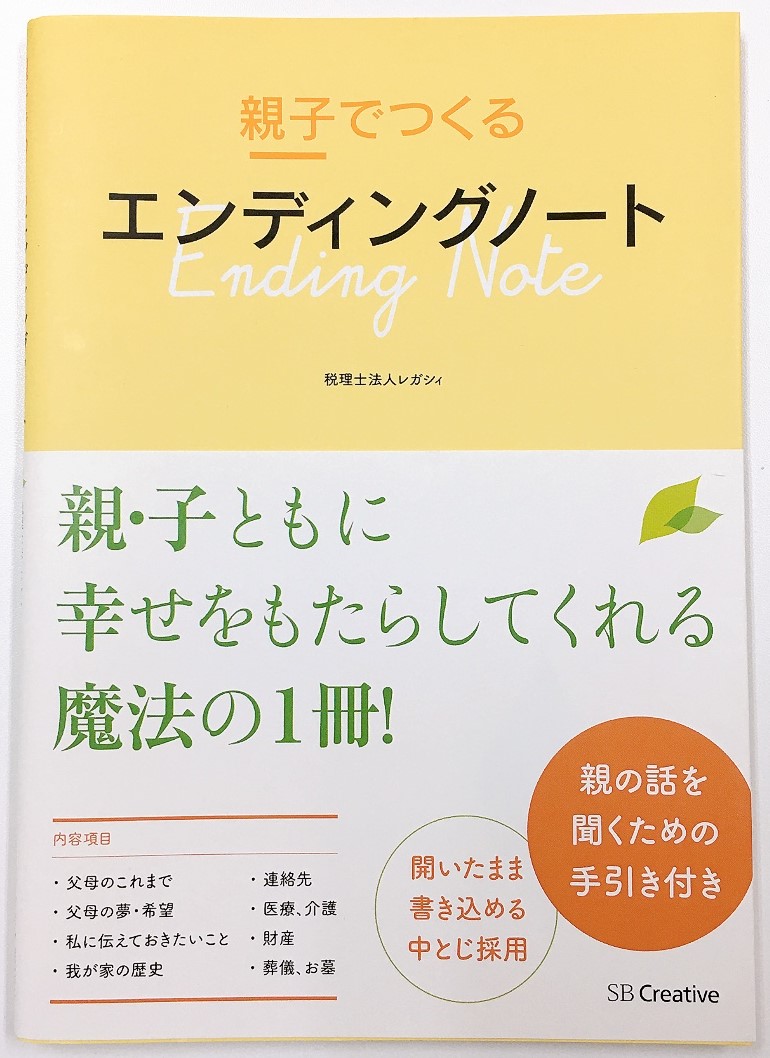

親子でつくるエンディングノート

親子でつくるエンディングノートは、子どもが親の話を聞いて親子二人三脚で作り上げるエンディングノートです。

お互いを信頼して協力しながらエンディングノートを作り上げるという意識を持てるかどうかが、完成への鍵になりそうです。

「親子でつくる」の意味するところは?

内容は、もしもの時に備える一般的なものですが、「親子でつくるエンディングノート」の最大の特徴は、子どもが親の話を聞いて親子二人三脚で作り上げるエンディングノートだという点です。

エンディングノートは2部で構成されています。

- 第1部 父・母と私と我が家のこと

- 第2部 もしものときの備え

親子でつくるの意味するところは、こちらの手引きに集約されています。

付属の手引きには、聞き取り方法の具体的なテクニックだけではなく、話の切り出し方も紹介されていました。

その切り出し方というのは、いきなりエンディングノートの話を持ち出すのではなく、家系図づくりをきっかけに話をすることだそう。

そして、話を聞く時はエンディングノートを持っていかずに家に帰ってからその日の会話を思い出しながら書くのがおすすめとのこと。

また、本題である第2部に入る前に、十分に時間を取って第1部の話を聞くことが大切だということです。

目の前にエンディングノートがなくてもスムーズに聞き取りができるように、この手引きの最後には、「聞くことができたこと」と「聞き忘れたこと」をメモできる「親との対話記録」なるものも掲載されています。

確かにエンディングノートが目の前にない方が親も硬くならずに話ができるような気がします。

ただし、エンディングノートを完成させるために子どもが自分に聞き取りをしてくれているということを、親が十分に理解した上で進めることが不可欠です。

聞き取りの目的や完成のイメージがはっきりしないままに始めると、思うように話をしてくれない親に対して、子どもの方が取調べ中の刑事のようにならないかと、少し心配です(苦笑)。

お互いを信頼して協力しながらエンディングノートを作り上げるという意識を持てるかどうかが、完成への鍵になりそうです。

エンディングノート作りを切り出すタイミングは?

「親に話を聞くための手引き」には、いつ話を切り出すのが良いのか?ということも紹介されていました。

それは・・・誕生日です。誕生日というのは、親のではなく子どもの誕生日です。

なるほどと感心したものの読み進めると、少々疑問が湧いてきたのも事実。というのはこんな記述があったからです。

親の誕生日や父の日、母の日にプレゼントを持って行くのもよいのですが、その場合には、ほかの兄弟と鉢合わせをする可能性がありますから、ゆっくりと話を聞くことができません。

親に話を聞くための手引き@親子でつくるエンディングノート

これはいいとして、エンディングノートをつくるメリットして、次のようなことが紹介されていました。

エンディングノートをきっかけに、親が遺言書を書いてくれる可能性が高くなることです。・・・(中略)・・・そして、その遺言書には、あなたに有利な遺産分割の方法が書いてある可能性が高くなります。

親に話を聞くための手引き@親子でつくるエンディングノート

親も人間なので、何度も足を運んで話を聞いてくれた子どもに、財産を多めにあげたいという気持ちが芽生えることは悪いことだとは思いませんし、むしろ当然のことだと思います。

でも、この発想だと子供達がそれぞれ自分の誕生日に親の話を聞いてエンディングノートをつくる可能性もありますよね。

遺言書の場合は作成日でその優劣を決めることができますが、遺言書の作成には至らなかったとして、異なる内容が書かれたエンディングノートが複数見つかった場合には、そもそも法的な効力のないエンディングノートだけに話がややこしくなるような気がします。

現実的には難しいのかもしれませんが、理想は他の兄弟と連携して親子で1冊のエンディングノートを完成させることだと思います。

普段、ほとんど実家に寄り付かない子供が突然エンディングノートをつくろうと熱心に擦り寄ってきたところで、親にはその下心を見透かされそうな気がしますが、どうでしょうか?

小さなお葬式のエンディングノート

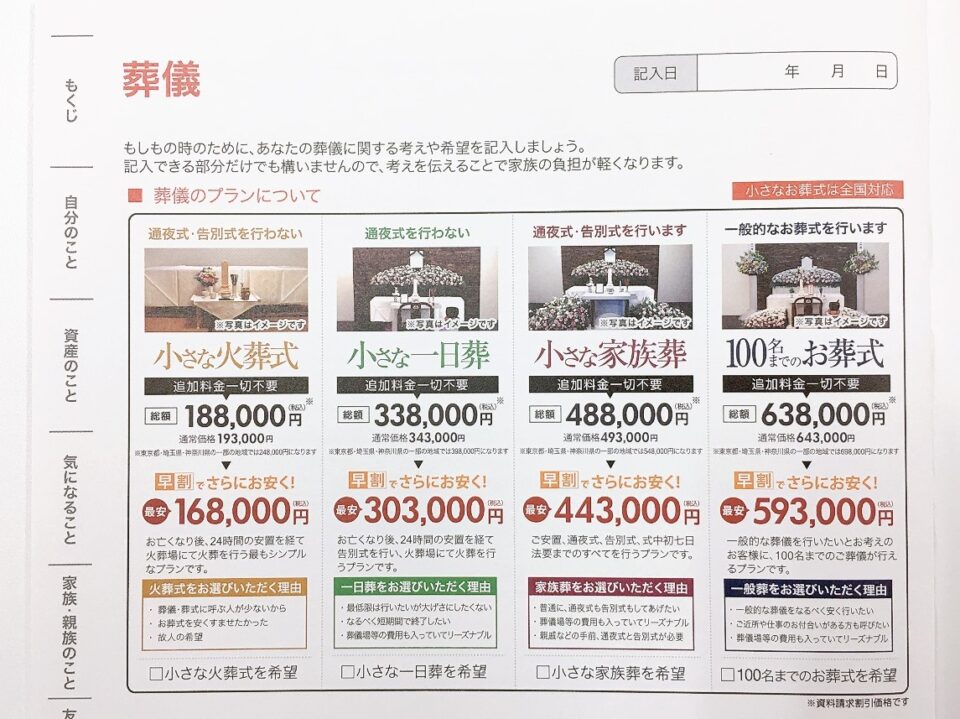

もしもに備えるタイプで内容はいたってスタンダードなのですが、思わず「えっ!」と声を出しそうになったページがありました。

葬儀のページには、葬儀プランがイメージ写真付きで載っていて希望するプランにチェックを入れることができるようになっています。

葬儀の希望を書くページで手が止まる!

4種類の葬儀プランがイメージ写真付きで載っていて、希望するプランにチェックを入れることができるように作られています。

あまりにもストレートだと感じて一瞬ギョッとしたのですが、考えてみれば書く人も残された家族もイメージしやすくていいのかもしれません。

というのもエンディングノートにどの程度詳しく葬儀の希望を書いておくのがいいのかは、悩ましい問題だからです。

中には「使って欲しい花がある」、「この音楽を使って欲しい」ということまで書いておけるエンディングノートがありますが、あれこれ事細かに葬儀の希望を書いておいても実際のところ実現できるかは微妙なところ。

希望を叶えるのが難しければ、むしろ残された家族の負担になることも考えられます。

一方で「家族だけでこじんまり送って欲しい」とか、「ある程度費用がかかってもいいからできるだけ盛大にして欲しい」といった漠然とした希望を書いておくエンディングノートもあります。

個人的にはあまり事細かに希望を書いておくよりも、盛大にして欲しいのか、シンプルにして欲しいのかといったニュアンス程度の希望を書いておく方がいいと思います。それはそれでシンプルにといっても書いた本人と家族の認識にギャップが大きければ本人の希望とかけ離れたものになってしまうおそれはありますが。

また残された家族の中でもシンプルの基準が違うだろうと思うので、具体的にどうするのかで揉める火種になるかもしれません。

そうならないように、元気なうちに葬儀の契約まで済ませておくのがひとつの解決策としているわけですが、そこまで思い切れないという方が多いのではないでしょうか。

いろいろ考えると、4つのプランから選んでおくというのは、お互いに非常にわかりやすいといえます。価格も載っているし、プランの内容をイメージしやすい写真があって選びやすいというのも理にかなっていると思いますが、どうでしょう?

小さなお葬式とは?

このエンディングノートは「小さなお葬式」が発行しているものです。はじめは「小さなお葬式」という葬儀社なのかと思っていましたが、そうではなく大阪の会社が運営するポータルサイトのようです。

小さなお葬式のパンフレットを取り寄せたのは、エンディングノートがもらえるからというのも理由のひとつですが、いわゆる直葬といわれる葬儀プランについてもっと知っておく必要があると感じたからです。

というのも僕は数名の方の成年後見人をしていて、これまでもここでいう「小さな火葬式」のようないわゆる直葬を経験したことがあります。

これまでは、親族の方が喪主をされたので僕が主体な立場で葬儀を執り行うことはありませんでしたが、これからはそういう可能性がないとも限りません。

さらに、これからは多死社会になるといわれています。

関東のある地域で葬儀をしようとしたら同じ時期に葬儀が重なってしまい遺体を安置する場所を確保することができなくて、通夜、告別式ができずに直葬にせざるを得なかったという多死社会を予感させるような話を聞きました。

こちらの希望や事情如何に関わらず、直葬を選択せざるを得ない場合があることを考えておく必要があると感じました。

「これまでの人生を振り返る」タイプとは?

これまでの人生を振り返るというのもエンディングノートの1つの形です。

年表形式で振り返るもの、転機や後悔していることを中心に振り返るもの、自分だけではなく親や子供との家族とのつながりから振り返るものもあります。

人生を振り返ることでこれからの人生をより良いものにするきっかけにできるのもエンディングノートの魅力の1つです。

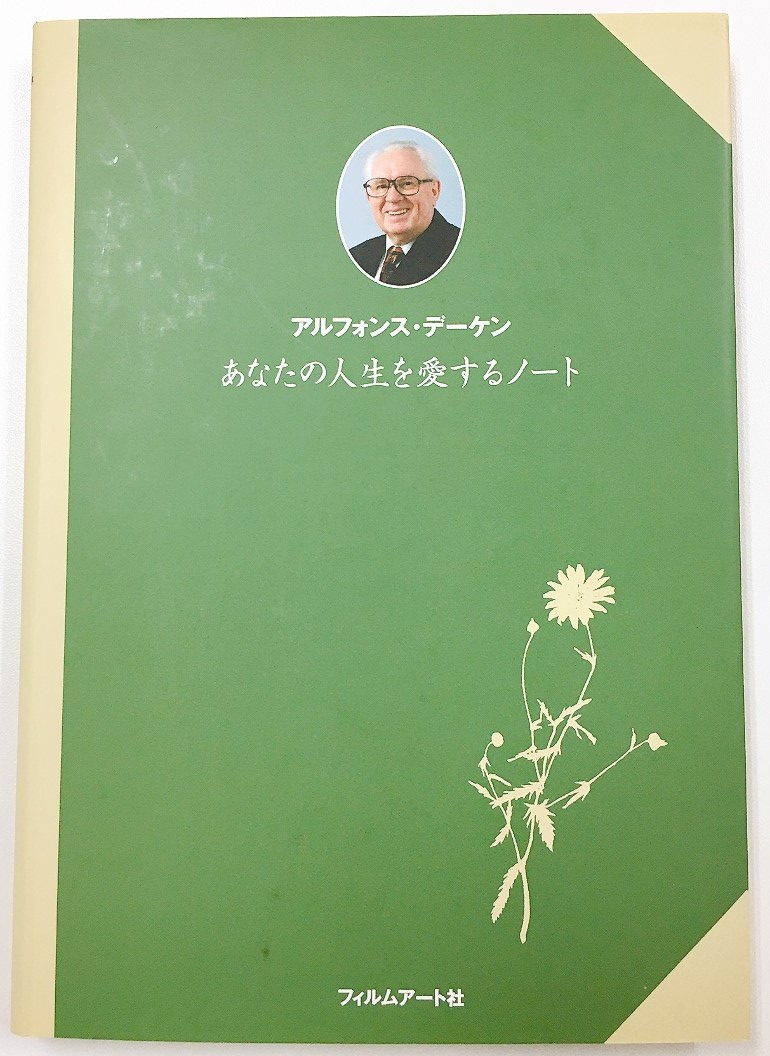

あなたの人生を愛するノート

このエンディングノートの他にはない特徴は「自分の意思」を書くページがあることです。

はじめに、「自分だけのために書くのか」それとも「大切な人へのメッセージ」として書くのかを決めてから書き始めることになります。

人生の旅をふりかえる、人生の意味をみつめるという2つの視点からこれまでの人生を振り返ります。

もしもに備えるタイプに限らず、エンディングノートはいろいろな情報を残された家族にわかるように書き留めておくというのが一般的ですが、仮に自分だけのために書くと決めれば、自分と向き合うための専用ノートとして活用することができます。

「あなたの人生を愛するノート(アルフォンス・デーケン/フィルムアート社)」の著者は、表紙の写真のアルフォンス・デーケン氏で、30年間「死の哲学」を教えてこられた大学の先生です。

こちらの2つの章で構成させています。

- 人生の旅をふりかえる

- 人生の意味をみつめる

人生の旅をふりかえるでは、人生を3つの時期に分けて、それぞれを振り返ることができるように作られています。

- 第1の人生|子ども時代

- 第2の人生|社会に出てから

- 第3の人生|仕事から退いて

このエンディングノートのメインのターゲットはリタイアされた世代かもしれませんが、現役で働いている方でも問題なく書くことができると思います。

「あなたの人生を愛するノート」は銀行口座や不動産を書くページは一切なく、もしもの時に備えるためという一般的なエンディングノートのイメージとは程遠い一冊ですが、これもエンディングノートの1つの形です。

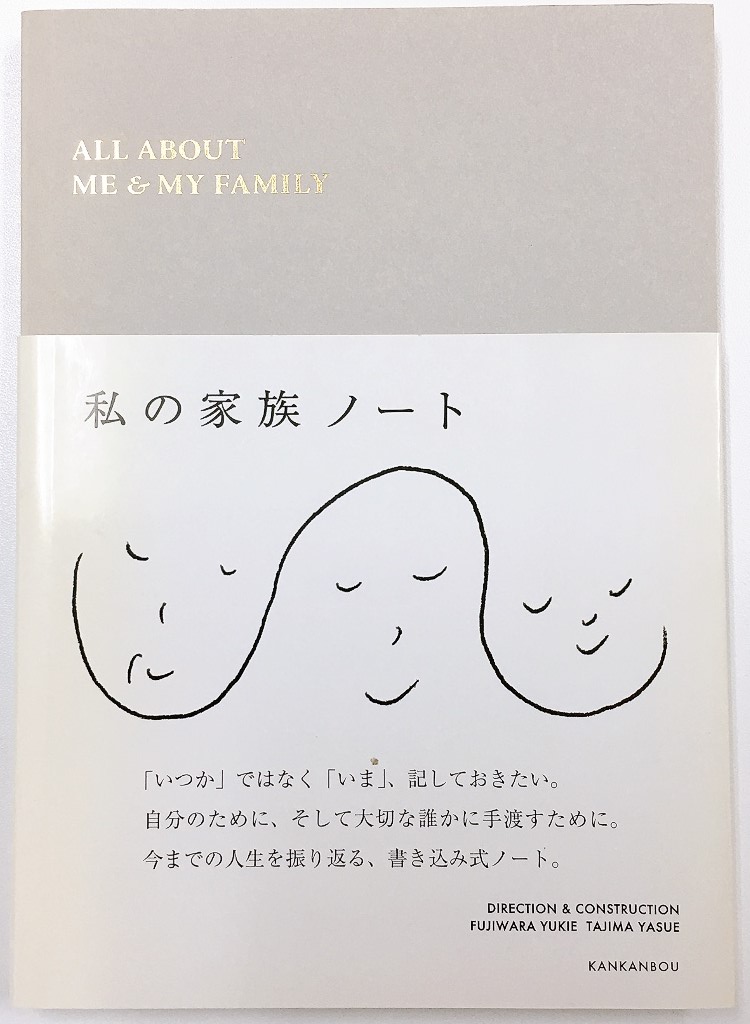

私の家族ノート

自分自身のことで完結するエンディングノートが多い中で、「両親と自分、子供を繋ぐ」がキーワードです。

「私の家族ノート」を書くことで、自分自身の人生をたどり直すだけでなく、家族の繋がりを再認識できるように作られています。

キーワードは「つながり」

私の家族ノート(藤原ゆきえ・田島安江/書肆侃侃房)」は次の4つの章で構成されています。家族の繋がりを再認識することができるような項目が用意されています。

- 1章 誕生からのことを親に聞く

- 2章 私について

- 3章 私の子どものために

- 4章 今、伝えておきたいこと

1章 誕生からのことを親に聞く

1章は親に話を聞くページです。両親や自分が育った家の見取り図を書くページは、書くことでいろいろな思い出が蘇ってきそうです。

「親が今、一番楽しみにしていること」という項目は、ちょっと想像がつかないので是非聞いてみたいと思いました。

2章 私について

2章は自分について書くページです。

- 幼少期

- 中学校時代

- 中学卒業以降

- 18歳以降~20代前半・・・

というように年代別に記入するように作られています。幼少期のページ等は、古いアルバムを引っ張り出してそれを見ながら書くと良さそうです。

3章 私の子どものために

3章は0~4歳頃の子どもについて書くページ。子どもが知らない(覚えていない)幼い頃のことを、お子さんに伝えるために書いておくページのようです。

4章 今、伝えておきたいこと

4章はもしもの時に備えて葬儀や財産について書いておくページです。もしもの時のページ数がここまで少ないエンディングノートは珍しいです。

また、ノート全体に「自身の人生をたどり直す」ための項目がちりばめられています。

「この頃の自分に言ってあげたいことはありますか」

私の家族ノート

「タイムマシーンに乗って1時間だけ戻れるなら、何歳の頃に戻って、何をしたいですか」

「魔法で「あなたの性格を一つだけ変えてあげよう」と言われたら、何をお願いしますか」

「今の自分は、若い頃に描いていた自分と違っていますか。ほぼ合っていますか」など

こうして項目を並べてみると、人生をたどり直すために、自己評価を行う設問が多分にあると感じましたが、「はじめに」にあるこの一文で納得しました。

「・・・自分の歴史を振り返ることは、とても素晴らしいことです。「回想法」というカウンセリングの手法がありますが、心の奥にしまっている過去を引き出し、認識して、解放してあげることは心身の癒しに繋がります。」

私の家族ノート

心の奥にしまっている過去を引き出し、認識できるかどうかがポイントのようです。

遺言が書けるエンディングノート

数あるエンディングノートの中で一味違うと感じたのは、4章で「遺言書の作り方」が紹介されていることでした。

多くのエンディングノートが、「エンディングノート」と「遺言」は別物ということを強調する中で、エンディングノートの中に自筆証書遺言を書く用紙(白紙のページ)がついているのは他では見たことがありません。

見方を変えれば、自筆証書遺言を書くページが別にあるということは、単にエンディングノートを書くことで遺言と同じような効果が得られるわけではないということが、伝わりやすいと言えなくもないわけですが・・・どうでしょうか??

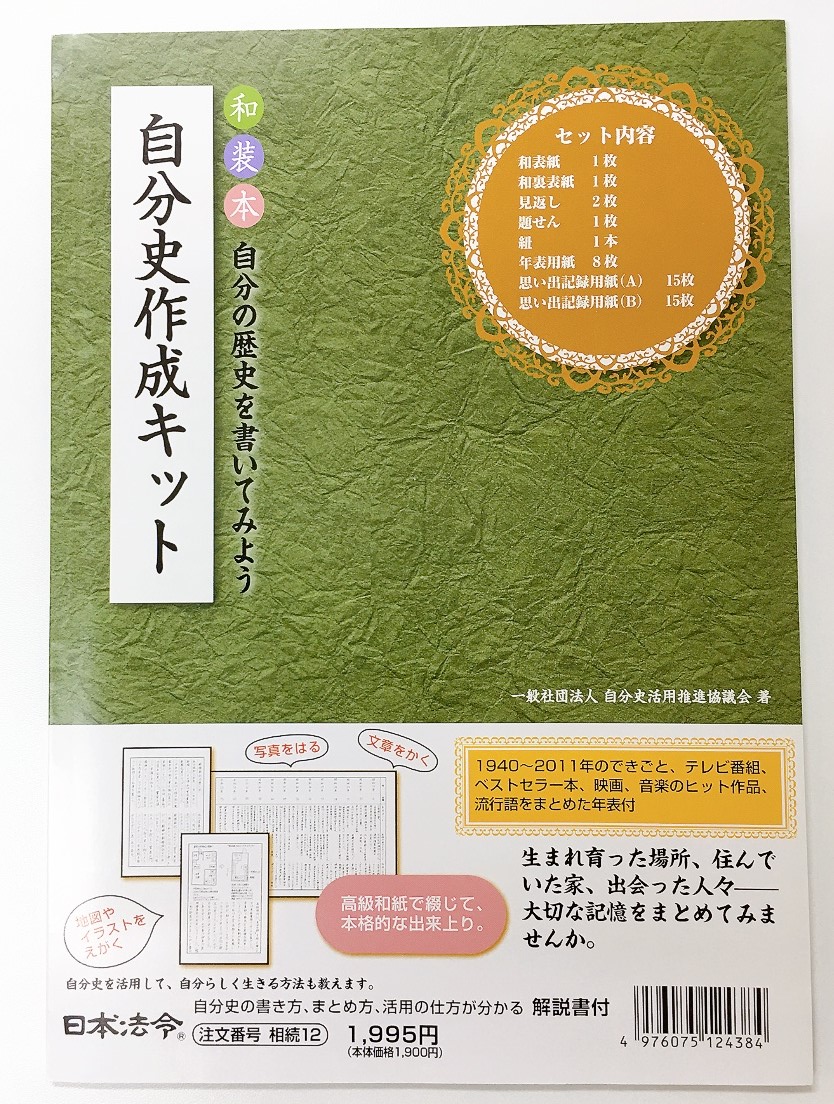

自分史作成キット

これまでの人生を振り返り「自分史」を書きたい。エンディングノートの中にはこういったニーズに対応したものもあります。

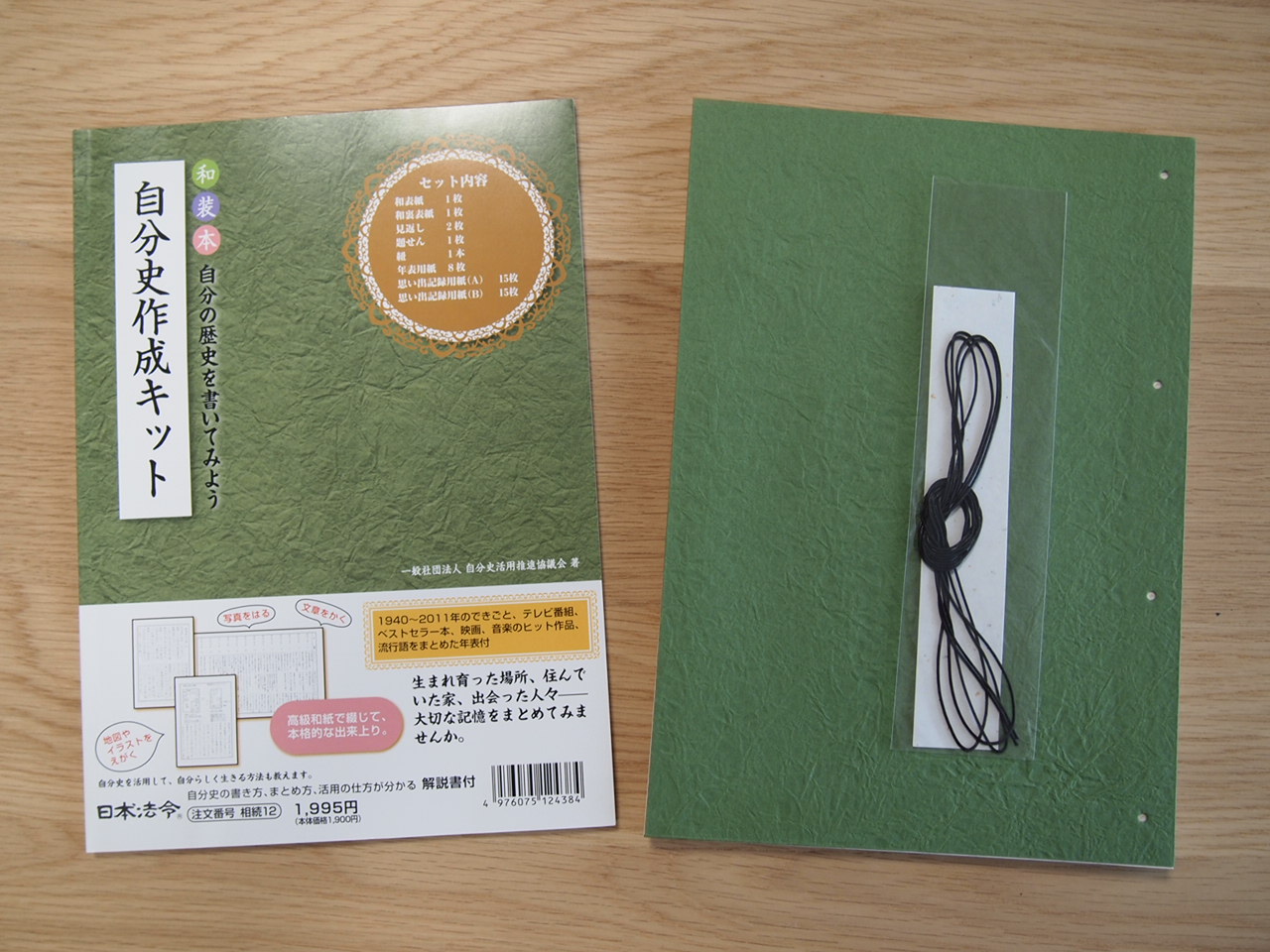

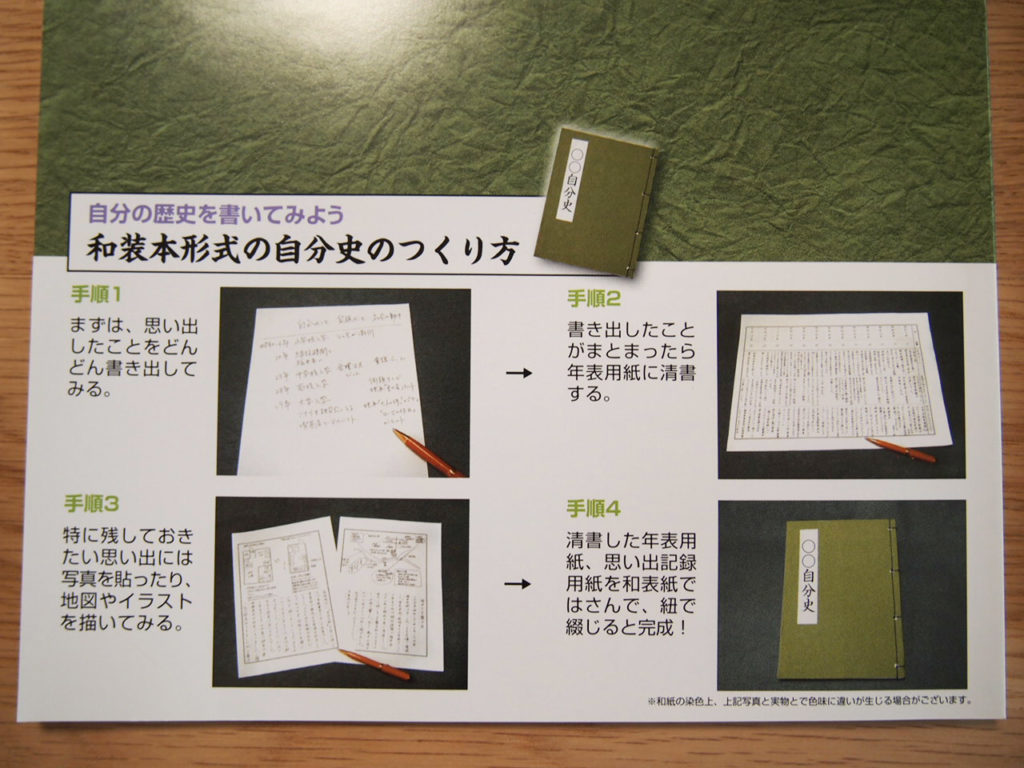

自分史作成キットは、これまでの人生を振り返ることに特化しています。厳密にはエンディングノートと言えないかもしれませんが、すべて手書きで製本も自分でする世界に1冊の「自分史」を作ることができます。

自分史作成キットの中身は?

「自分史作成キット(一般社団法人自分史活用推進協議会/日本法令)」のビニールの袋を開けると中にはこの2つが入っていました。

- 自分史の作成キット

- 解説書

エンディングノートを何冊かまとめて買った中で、これが少し高かった理由は作成キットがついていたからですね。書き終えたときに自分史を綴じる紐も付いています。

自分史と聞くと本を自費出版するイメージがありますが、内容を手書きして製本も自分でする「自分史」を作ることができる商品です。自分史を年表形式でまとめるための用紙と、写真を貼ったりイラストを自由に書ける思い出記録用紙が入っています。

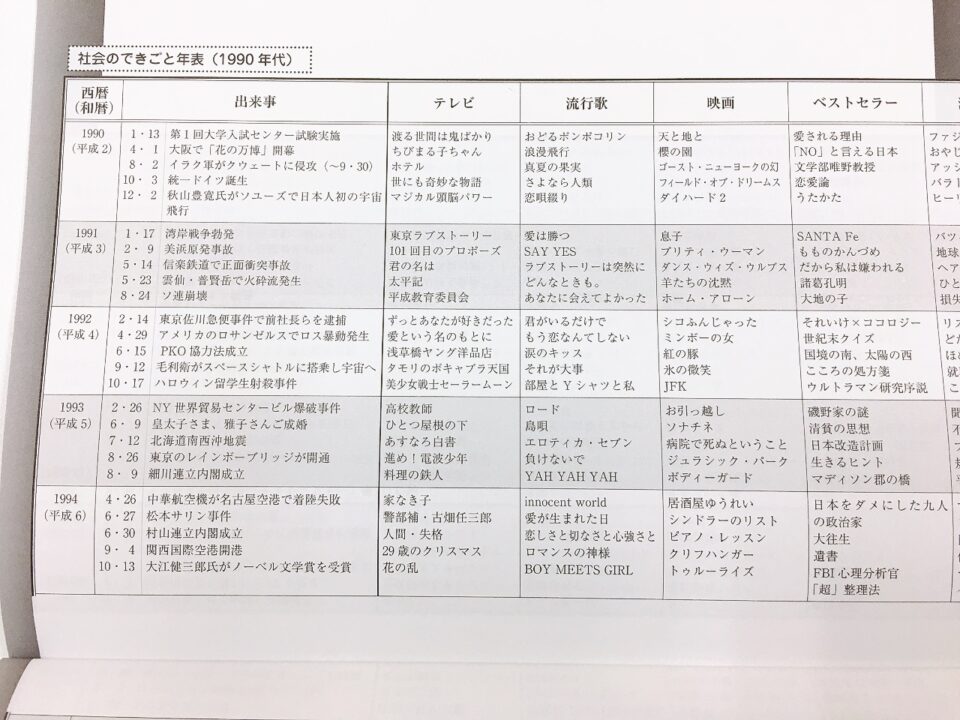

自分のこととはいえ、何十年も前のことを思い出すのは簡単じゃないですよね。解説書には、思い出しやすくするための「社会のできごと年表」が付いています。

年表にはその年のニュースの他に

- テレビ

- 流行歌

- 映画

- ベストセラー

- 流行語

こういった情報が並んでいます。あすなろ白書って大学1年の時だったなぁとか、見はじめると懐かしくなってなかなかやめられなくなる年表です(笑)。

自分史を作る8つのメリット

自分史作成キットの解説書の中で自分史を作る8つのメリットが紹介されています。

- 生きてきた証を残せる

- 自分を良く知ることができる

- 生きがいが見つかる

- 自信や自尊心が高まる

- 自分をうまくアピールできるようになる

- コミュニケーションを深められる

- 脳を活性化できる

- つくること自体が楽しい

特に印象に残った3つのメリットについて感じたことです。

生きてきた証を残せる

どんなことでもこれまで自分が経験してきたことは自分だけのオリジナルです。自分が書いておかないと残すことはできません。

死が身近に迫ったとき(例えば、余命宣告を受けた場合)は、エンディングノートを書くよりも直接話をしたり、準備をしたほうがいいだろうと考えていますが、自分史(に特化したエンディングノート)に関しては当てはまらないような気がしてきました。

直接、話しをするといっても、もし相手が言葉の理解できない小さな子どもの場合は無理ですよね。

自分史を作っておけば、子どもが大きくなったときに、自分の父親はこんな人生を歩んできたということを読んでもらうこともできます。いま自分が病気になったら、僕は残された時間で自分史を作ろうと思います。

自分を良く知ることができる

自分史というと、どうしてもある年代になってから書くものという先入観がありますが、メリットの1つとして紹介されている「自分をよく知ることができる」にはこんなことが書いてありました。

過去を振り返ることで、そういった影響を理解し、自分の思考パターンや行動パターンを把握することができます。

自分史作成キット

もし自分の思考パターンと行動パターンを把握できるなら、これからの生活に活かしたいと思いませんか?

そう思えたら、自分史なんてまだ早いなんてことは考えずに書いてみても良さそうですね。

つくること自体が楽しい

やっぱり楽しくないと続けられないし、そもそもはじめる気にならないですよね。だからわくわくするようなエンディングノートが必要だと思うし、そのための鍵は「自分史」を作ることなのかもしれません。

自分史作成キットに銀行口座や不動産について書くページはありませんが、自分史作りに特化したエンディングノートの1つの形だと思います。

「これからの生き方を考える」タイプとは?

これからの生き方を考えることに重心を置いたエンディングノートといっても、他のエンディングノートのように「もしもに備える」、「これまでの人生を振り返る」ためのページがあります。

ただし、将来の不安に備えるという少し後ろ向きなスタンスではなく、理想の人生を叶えるために活用するという前向きな印象があります。

みらいのための準備ノート〔シニア編〕

第1章「自分」のこれからの人生を考えるパートでは、今後叶えたい夢を書き出すのですが、一緒に夢の予算も書けるようになっています。

具体的にイメージができないと予算なんて想像もつかないので、夢をできるだけ具体的に考える過程で、夢の実現に一歩近づけるような気がします。

みらいのための準備ノートの内容

このエンディングノートは日本生命の保険でたまったポイントで交換できる商品の中で見つけて、生命保険会社が選ぶエンディングノートはどんなものなのか?という興味から入手しました。

担当の方から「本当にこれでいいんですか?」というニュアンスで確認されたので、これを選ぶ人はかなり少ないんでしょうね(苦笑)。

- 第1章「自分」の「これまで」と「これから」を考える

- 第2章「お金」を考える

- 第3章「健康」を考える

- 第4章 もしものために① 「介護する介護される」を考える

- 第5章 もしものために② 「エンディング」を考える

- 「わたし」と「大切な人」へのメッセージ

- 詳細データ編

項目を見る限りさほど特別な印象はありませんが、監修をされているのが医師、看護士、弁護士、公認会計士、社会保険労務士といったメンバーで、医師、看護士が監修されているエンディングノートはあまりないような気がします。

特に印象に残っているのはこの3つの項目でした。

夢の予算を考える

第1章「自分」の「これまで」と「これから」を考えるは、過去を振り返り、これからどんな人生を歩んでいきたいのかについて考えるページです。

これからの人生を考えるパートでは今後叶えたい夢を書き出すのですが、一緒に夢の予算も書けるようになっています。

この夢を実現するにはいったいどのくらいのお金が必要なのかなんて見当もつかないことがほとんどだと思うので、かなり具体的に考える必要があります。

だから、予算を書くためには必然的に夢を具体的にイメージすることになります。本気でやればこれだけでも夢が一歩実現に近づくかもしれません。

実現するための費用が意外に掛からないことがわかれば、実現のための行動は加速するでしょう。場合によっては、夢が実現できないことの障害はお金じゃなかったなんてことに気づくかもしれません。

僕も真剣に考えてみました。お金があれば実現できそうな夢と、どれだけお金があったとしても実現できるかどうかわからない夢のどちらもあって、夢の予算を考えることはとても面白いものでした。

老後資金は3種類

ライフプランにあわせてお金(老後資金)について考えるページが用意されているのは、保険会社が選ぶだけのことがあると感じました。

人生はお金がすべてではありませんが、必要なお金の目処が立たないとライフプランは立てようがないですよね。

〔シニア編〕というだけあって、セカンドライフにおける資金設計について考えやすい内容になっています。

セカンドライフの主な希望である「使う」「備える」「のこす」に応じて、必要な額を把握して分けて管理する「老後資金三分法」という考え方がベースになっていて、それぞれの金額を書き込めるだけでなく、金額を決めるための考え方も紹介されています。

老後破綻や下流老人という言葉に代表されるような「長生きがリスクになる」といった最近の風潮からすると「備える」の金額が膨らみそうですね。そして「備える」を意識しすぎると、そのまま「のこす」にまわってしまうことになりそうです。

成年後見人の仕事をしていると、「備える」が十分でないために高齢になったときに困ったことになる方がたくさんいることを感じています。だから、「備える」のはとても大事なことだと思いますが、「使う」をどの程度用意しておくのかはもっと大事なのことかもしれません(自戒を込めて)。

第1章に出てきた「夢の予算」にも関連するのですが、これからどんな人生を歩んでいきたいのかを考える上で、「使える」お金が見えていないと不安で何もできないですよね。なによりも「備える」「のこす」ばかりを手厚く準備しておいてもセカンドライフが充実するとは思えません。

だからこそ、これがしたい、この夢を実現したいということを明確にしておいて、そのためにはいくら必要なのかを把握しておくこと、セカンドライフに限らずこれからの人生を充実したものにしたければ最優先すべきは夢の予算を考えることなのかもしれません。

いわゆる「終活」という言葉でまとめられるようなエンディングノートとは一線を画するものだと感じました。一般に販売されているかどうかわかりませんが、購入できるのならお薦めしたいアクティブなエンディングノートです。

なぜその介護を希望するのか?

介護に関するページでは、介護の希望を単に書いておくだけでなく、なぜその介護を希望するのかを納得感を持って書くことができるように作られています。

要するに「在宅なのか?」「施設なのか?」ということになりますが、5つの間接的な設問に答えることで、自分が介護の希望に対してどんな考えや価値観を持っているのかが客観的に認識できるようになっています。

介護の希望はできるだけ本音で書くべきだと思っていますが、「在宅なのか?」「施設なのか?」とだけ問われると、家族の負担や費用の面ばかりが気になって本音とは違った希望を書いてしまうことがあるように感じます。

そこで、間接的な設問を通して介護に対する自分の価値観が明確になれば、おのずと納得感のある内容のエンディングノートを書くことができると思いました。

また、親や配偶者の介護を経験された方のインタビューに基づいて書かれた「わたしの介護体験」というコラムは興味深かったです。

親の施設入所を決めるまでのご苦労や葛藤の告白、収入が途絶えて保険の大切さが身にしみたエピソードを読むと、エンディングノートは書いておかないといけない、それだけでなく保険にも入っておかないとという気持ちになるので、よくできているエンディングノートだなと感心しました。

Happy Ending Note 幸せのエンディングノート

「幸せのエンディングノート」には、これからの夢、目標、実現したいことを書くページがあって、具体的に何歳で何をするのかという計画を書くことができます。

ただし、生活スタイルや価値観がここまで多様化すると、「幸せ」といっても本当に人それぞれでしょう。

そこで、はじめにこれまでの人生を振り返って、自分にとっての幸せとはどういうものなのか?をあぶりだすことができるように作られています。

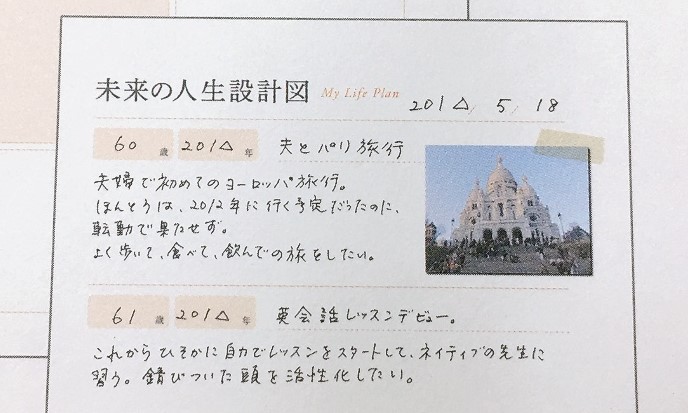

未来の人生設計図

ターゲットは間違いなく女性と思われる、主婦の友社から出ているエンディングノート「Happy Ending Note|幸せのエンディングノート」です。

このエンディングノートのコンセプトは帯にある、このコピーに集約されています。

書くことで見えてくる「これからの人生」の幸せのかたち。「もしものとき」も安心。

Happy Ending Note|幸せのエンディングノート

3つの章で構成されていて、Part2とPart3がもしものときに備える内容になっていますが、僕が注目したのはPart1です。

- Part1 これまで&これからのために

- Part2 もしものときのために

- Part3 覚え書き

Part1には、「未来の人生設計図」というこれからの夢、目標、実現したいことを書くページがあって、何歳で具体的に何をするのかという計画を書くことができます。

生活スタイル、価値観がここまで多様化していると、「幸せ」といっても本当に人それぞれ。

そこで、まずはじめにPart1の「これまで」を書くことで、自分にとっての幸せとはどういうものなのか?をあぶりだすことができるように作られています。

具体的には、自分自身の幸せのキーワードを見つけるために、自分史を書くページやこれまでの人生を振り返って「頑張ったこと」、「感謝したいこと」等を書くページが用意されています。

未来というと現役で働いている方は退職後をイメージしてしまうかもしれませんが、今の自分を見つめて、これからの生活に活かすのがエンディングノートの本来の使い方です。

早ければ今年中に実現したいことを書く、遅くても来年の計画を考えるというように、できるだけ早めに活用するのが良いと思います。

エンディングノートのレビュー

ナルク エンディングノート

エンディングノートといえば「ナルク エンディングノート」というイメージがある、いわば草分け的存在です。改良を重ねて完成した、かゆいところに手の届くエンディングノートだと感じました。約50ページのほとんどのページがもしもに備える内容です。

興味はどうしてもエンディングノートに向かいますが、ナルクの最大の特徴は「時間預託システム」という助け合いの仕組みです。

かゆい所に手が届くエンディングノート

8ページの「Ⅱ私の家族へ」にこう書いてありました。

「私はいつ死んでもよい」、これはある意味で大変幸せな人の言葉だといえます。しかし、漫然とした本人の感想としての言葉だとしたら、遺される者にとってはあまり幸せとはいえません。ここでは、介護や死のあり方、葬儀の方法、お墓や遺言について自分の希望や指示としてのチェックをし、必要があれば記入してみてください。 このことによってはじめて具体化されるからです。

ナルク エンディングノート

エンディングノートの草分け的存在だけになるほどなぁと感じました。確かに「私はいつ死んでもよい」というのは、それだけ聞くとどことなく無責任な言葉に聞こえます。

20ページにある「後に残す言葉・渡したいもの」という項目は他では見た記憶がありませんが、何かと活用できそうな項目だと思いました。

金なんか望むな幸せだけを見ろ。自然から頂戴しろ。そして謙虚に慎ましく生きろ。

北の国から2002遺言

五郎さんの遺言(北の国から2002遺言)も書いておきたくなりました。また五郎さんが言っていた「のこすべきもの」がまさにそうかもしれません。家族に残したいものというのは、何も財産に限らないわけです。この項目はメッセージというよりは、家族に贈りたい言葉を書き留めておけるページのようです。

また、相手も家族・兄弟・孫・友人等と相続人に限られないので、思い出の品など特定の人に譲り渡したいものは、遺言ではなくここに書いておくと良いと思いました。改良を重ねて完成したかゆいところに手の届く、エンディングノートだと思います。

時間預託システムとは?

ナルクといえばエンディングノートのイメージも強いのですが、NALC(ナルク)とはニッポン・アクティブライフ・クラブの略称で、全国組織のボランティア団体なんですね。ナルクの最大の特徴は「時間預託システム」という助け合いの仕組みです。

ナルクのホームページでは「時間預託システム」は次のように説明されています。

サービスの必要な会員にサービス出来る特技を提供し、このサービスを提供した活動時間を点数としてNALCに点数預託(貯蓄)しておき、いずれ自分にサービスが必要になったときや、配偶者・両親・子供(但し、介助・介護なしには通常の生活が出来ない子に限る)のために預託した点数(貯蓄)を引き出し、サービスを受けるなど。活用する制度です。

元気なうちに働いて(得意なサービスを提供して)ボランティアのポイントを貯めておいて、自分が支援を必要とするときにそのポイントを使ってサービスを受ける仕組みのようです。

ポイントをお金で購入することはできないようなので、どんな人でも自分で活動してポイントを貯めなければ利用できないという点はシンプルでわかりやすいと思います。受けることができるサービスは、介護のような直接的な支援の他に、こういったものまであって実に幅広いです。全国的な組織だけに「雪下ろし」なんてものもありました。

- 墓参り

- 草むしり

- 話し相手

- 相談・助言 etc

少子高齢化がますます深刻になると、お金があっても必要なサービスを受けることができない日が来ることもありえるわけですが、現実はこういった形でサービスが受けられるようです。

墓参りの一例をご紹介します。

ふるさと納税で墓参り

ふるさと納税は特典として寄付をした市町村の特産品のお肉やフルーツがもらえるという程度の認識でしたが、ふるさと納税専用のポータルサイトを見ていると実に様々な返礼品があります。ポータルサイトには返礼品の人気ランキングがあったり、「肉」「果実類」といった種類や地域を指定して検索することもできます。

このサイトを見る限り自分のふるさとのためにちょっとでもという思いから寄付をする割合はかなり少ない気がします。ちなみに寄付の金額が100万円以上になると、特典は高級腕時計やゴルフ場の商品券(15万円分)というものも。

そんな中で、2015年2月から香川県高松市の特典に少し変わったサービスが加わるようです。

香川県高松市の少し変わった特典というのはお墓の清掃サービスです。高級時計と比較するまでもなく、特産品のお肉やフルーツと比べても地味な存在ですが、ニーズはかなりあるようです。

そもそも、シルバー人材センターに県外からお墓の清掃の依頼が多かったことに市が目をつけてこのサービスをスタートさせたようです。

僕も関西の山形県人会に所属しているので事情は良くわかります。まわりは山形を離れて40年以上という方が多く、みなさん口をそろえて年々山形へ足が遠のくと仰います。お墓の引越しという方法もありますが、現実はなかなか難しいようです。

僕の実家がある米沢市は山形の中では比較的便利が良いとはいっても大阪からは新幹線で片道6時間かかります。墓参りのためにふるさとに帰るのも高齢になればなるほど負担は大きく感じるはずです。

また、高齢のためゴミ出しが負担になって指定された集積場所にゴミを運べないという高齢者のためにゴミの戸別収集サービスをしている自治体があるようです。ただし、高齢者が日常生活で困っていることを手助けしてくれる地域のサービスがあっても高齢者本人からの申し込みは少なく、ケアマネージャーや離れて暮らす子供達が利用のきっかけになることが多いよう。

サービスを利用するための手続きや、そもそもサービスを調べること自体が高齢になるほど煩わしくなるのでしょうね。ふるさと納税の返礼品で特産品のPRも大切だと思いますが、単身や夫婦だけで暮らす親の困りごとを手助けしたり見回りをするサービスのニーズは相当ありそうですね。

もしもノート

特定非営利活動法人ライフ・アンド・エンディングセンター(LEC)発のタイトルの通り、もしものときに備えるエンディングノートです。

ノートを記入する前に自身の現状を把握するための19個の問いが用意されています。これは自発的に書けるようにするための工夫でなるほどと思いました。

自発的に書くための19個の問い

はじめのほうにこんな一文がありました。

自分自身の身辺の整理をし、自己管理をしておくことが、きっとあなた自身の危機管理につながると思います。

もしもノート

もしものときを考えるには、先に現状をきちんと把握しないと、もしものときにどうしたいのかの判断が鈍ってしまうと思います。だからこそ、きちんと自分のいまを把握する必要がありますよね。

3ページにある「ノートに記入する前に」には、自発的にノートを記入するような工夫がされていて、なるほどと思いました。

「もしもあなたが交通事故や急病で、救急車で病院に運ばれたら」に続く、問いが20個ほど用意されています。

例えば「病院の支払いには現金がいります。貯金はありますか?」という問い。

- 「貯金はあるけど、離れて暮らしている家族は、どこの銀行に口座を持っているのか知らないはず・・・」

- 「一人暮らしだから、誰か支払いを頼める人を考えておかないと・・・」

- 「貯金はほとんどないなぁ・・・」etc

問いに答えながら、誰もが考えることは多いだろうと思います。こういった問いから自分自身を振り返り、もしものことを考えておかないといけないと気がつくように作られています。

他にはこういった問いがあります。

- ローンや買い物の未払いがありますか?

- 携帯電話やパソコンのデータの処理について考えてありますか?

どれもいろいろと考えさせられてしまうものばかりですよね。「20歳から100歳までの危機管理」というサブタイトルにも納得してしまいました。

6ページの『「もしも」のときにすぐに知らせてほしい人』という項目は、他のエンディングノートにもありますが、その隣のページにある「もしも」のときにしてほしいこと・知らせたいことというのは、他では見たことがないような気がします。

もしものときというのは、入院なのか、亡くなるときなのか、人それぞれイメージすることは違うと思います。だから「知らせる」以外に、ノートを見た人に行動を促すようなお願いが必要な場合というのも「入院中にペットに餌を忘れずにあげてほしい」などいろいろ思い浮かぶので、ニーズはありそうですよね。

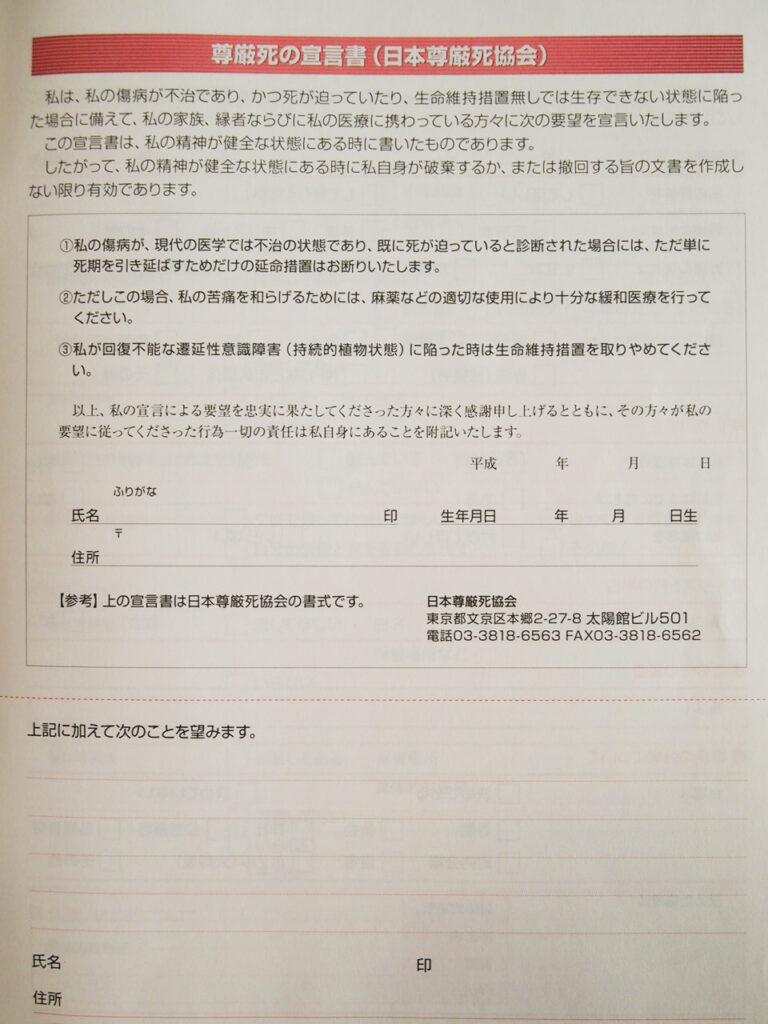

リビングウイルのページ

もしもノートには、リビング・ウイル(尊厳死の宣言書)が書けるページがありました。

協会で保管こそされませんが日本尊厳死協会の書式のリビング・ウイルのようです。 しかも「上記に加えて次のことを望みます」というように、自分で希望を追加することができるように作られています。

もしもノートに書いて手元に保管しておくだけなので会費は要りません。ただし、もしものときにノートに書いたリビング・ウイルが家族や親族の目に確実に触れることができるか?という点は疑問があります。

これを見た人が本人の意思で書いたということを納得して、希望を実現してもらうためには、そのための準備(根回し、話し合い)をしておくことは不可欠でしょう。

私の大切な人のためのメッセージノート

「エンディングノートは書かないと意味がない」がコンセプトのイオンリテールのエンディングノート「私の大切な人のためのメッセージノート」です。

①考えると暗くなる項目は極力抑える、②書く負担は最小限にを意識して作られたエンディングノート。厳選した最低限の内容なので、メッセージノート作成の6ヵ条を読んで、サクッと書き上げたいですね。

書かないと意味がない

「エンディングノートは書かないと意味がない」がコンセプトなので、この2つを意識して作られています。

- 考えると暗くなる項目は極力抑える

- 書く負担は最小限に

説明や補足する部分が極力省略されていて、表紙を除けば30ページなのでとてもシンプルですが、書き方の説明がほとんどなくても直感で書けるように工夫されています。

これはイオンの終活セミナーで配布することを前提に作られているようなので、おそらく詳しい書き方についてはセミナーの中で説明があるんでしょうね。

メッセージを書くページが3ページありますが、それ以外は全体的にもしもの時に備える内容が多く、タイトルの割にメッセージの割合が多いとは思いません。

というのも、メッセージを書くページだけが「メッセージ」ではないからです。お葬式や相続といった先々の心配事を元気なうちにきちんと準備することで、不安なくこれからの人生をエンジョイすることができるといった考えや意思を、広い意味で「メッセージ」と捉えてネーミングされているようです。

- 早めにきちんと準備をして、その後で不安なく夏休みをエンジョイするのか?

- とりあえず先に楽しむだけ楽しんで、終わりが近づいてきて慌てて準備をするのか?

終活はどことなく夏休みの宿題に通じるところがあるように感じました。夏休みのように前もって終わりがわかっていれば、いいんですけど。

メッセージノート作成の6ヵ条

私の大切な人のためのメッセージノートの表紙の裏には、メッセージノート作成の6ヵ条なるものが紹介されています。

- ①これからの人生の準備という意識を持ちましょう。

- ②書き始める日を決めましょう。

- ③書きやすいところから書きましょう。

- ④ご夫婦や、お友達と書きましょう。

- ⑤書き直せるように消せる筆記具で書きましょう。

- ⑥完成したら、ご家族に保管場所を伝えましょう。

エンディングノートを持っていても、書いていないのは意味がないと僕も思うので、④ご夫婦や、お友達と書きましょう。に同感です。

エンディングノートは一人机に向かって黙々と書くのもよし、家族や仲間と会話をしながら書き進めるのもよしです。一緒に書く人がいれば、強制力になるので一人で書くのに比べれば完成するのも早いかもしれません。

エンディングノートの中で30ページというページ数は決して多いとは思いませんが、それでも全部のページを書こうとすると挫折してしまうことがあると思います。だから、ページ数が少ないからといって最初から全部を書こうとするのではなく、はじめに自分がエンディングノートを書く目的や理由を整理して、それに必要な項目から(関連する項目だけ)書いていくのがいいと思います。

書きやすいところから書くのがいいというのはよく言われていますが、この2つは一致しないことがほとんどだと思います。

- 書きやすい項目

- 書いておきたい項目

書きやすい項目だけが書いてあるエンディングノートが残された家族のためになるとは思えません。エンディングノートを書く目的や理由を確認しながら少しずつ書き進めることが大切です。

私の人生アルバム

事細かに希望を書いておけるエンディングノートが多い中で、費用を目安に大枠の希望を書いておくだけの葬儀のページは新鮮でした。細かく指定したところで家族親族の意向で希望通りにはならないことが多いという現実をわかった上で作成された葬儀社の専門性を随所に感じるエンディングノートです。

公益社のエンディングセミナーを受講した時にもらったエンディングノートです。サイズはA4の半分で文字も大きく、印象をひと言でいうなら非常にシンプルなエンディングノートです。48ページ中書き込むページは約30ページありますが、どのページも書くボリュームは少なめですね。

解説もシンプルでこのくらいの方がわかりやすくて親切かもしれません。

- 第1章 私のこと

- 第2章 介護と看病に望むこと

- 第3章 葬儀とお墓のこと

- 第4章 資産について

- 第5章 葬儀のお役立ち情報

という構成で第3章と第5章に葬儀社の専門性を感じるエンディングノートです。

最期に立ち会ってほしい人

第2章にある「私の最期に立ち会ってほしい人」という項目は、はじめて見たような気がします。

- 配偶者

- 子ども

- 親族

- 友人

- 宗教関係者

- その他

選択肢を見ていくと最後に「その他」という項目があります。ここには最近耳にするようになった「看取り士」などが該当するのでしょうか?

最期に立ち会う=死に目に会えるということですよね。子供の頃、祖父母から「夜に爪を切ると親の死に目に会えない」と口酸っぱく言われても「別に会いたくないからいい」と反抗して好きな時に切っていました。

迷信なのかそうじゃないのか?は両親とも健在なので結論は出ていませんが、親代わりに僕を育ててくれた祖父母の死に目には会えませんでした。まあ山形と大阪で離れて暮らしていたわけだし、仕方ないのかもしれません。

信じたわけじゃないけど、今では夜に爪を切ることはなくなりました。考えてみると、ここに誰の名前が書いてあるのかは残された者にとっては大問題ですね。本音だけで書くのは考えものかもしれませんね。

葬儀とお墓のこと

「第3章 葬儀とお墓のこと」を見ていてこれは公益社ならではだなと感じました。ページ数の少ないエンディングノートだからかもしれませんが、一般的なエンディングノートにありがちな「お花は?」「音楽は?」「祭壇は?」といった事細かに葬儀の希望を書くようには作られていません。

- 費用はある程度かかっても良い葬儀を希望する

- 失礼がない程度に費用を抑えることを希望する

といったざっくりとした希望を伝える項目があるだけ。意外でした。

もしかすると、エンディングノートに事細かに希望を書いたところで実際にはあまり役に立たないということかもしれませんね。本人が簡素な葬儀を希望しても喪主の社会的地位に見合うような葬儀になってしまったり、親戚が口を出してきて本人の希望とは裏腹にどんどん立派な葬儀になってしまうこともあるらしいので。

一方で、喪主をお願いしたい人の希望を第二候補まで書いておくことができるエンディングノートというのは、はじめて見たかもしれません。第二候補まで決めておかないと、すんなりと決まらいことも多いのでしょうか?おそらく現場を知り尽くした葬祭のプロならではのエンディングノートだろうと思います。

葬儀費用の全国平均

身内の葬儀でもないかぎり実際に掛かった葬儀費用を目にすることはないので、「第5章 葬儀のお役立ち情報」にある葬儀費用等のデータは興味津々で見てしまいました。

葬儀費用の全国平均は約189万円という金額でしたが、正直なところこれが高いのか安いのか分かりません。比較するものとして適切かどうかわかりませんが、感覚的には結婚式の費用の半分というところでしょうか?(結婚式は二人分だからほぼほぼ結婚式と同じぐらい)。

そう考えると参加人数毎の平均があればもっとイメージしやすそうです。家族葬ならいくらで、50人ぐらいならいくらとか。ちなみに、俗にいう「直葬」であれば全国平均の10分の1ぐらいで済む感じでしょうか。

成年後見人として実際に経験してみると「直葬」は非常に簡略化されていることがわかったので、自分の思いだけで「直葬」を希望しても家族に納得してもらうのは難しいかもしれません。

直葬に限らず、エンディングノートに希望を書いておけばいいというものではなくて、エンディングノートを家族と話をするきっかけにするのがエンディングノートの正しい使い方のような気がします。

書くだけで安心あなたと家族のためのエンディングノート

記入欄には一切説明がなく記入例などは別でまとめられている点に特徴があります。後半は話題が変わり、エンディングノートには法的な効力がないので死後の不安を解決するためには他の手が必要になること、エンディングノートを書くことで先に頭の中を整理しておきましょうということがわかりやすく書かれています。

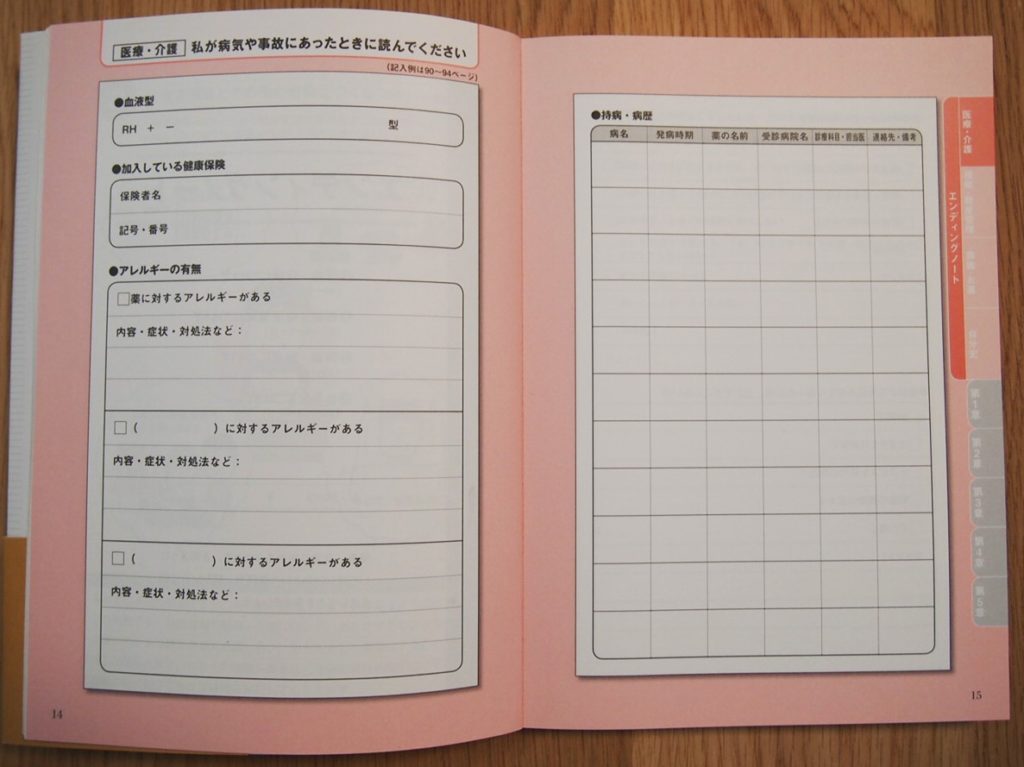

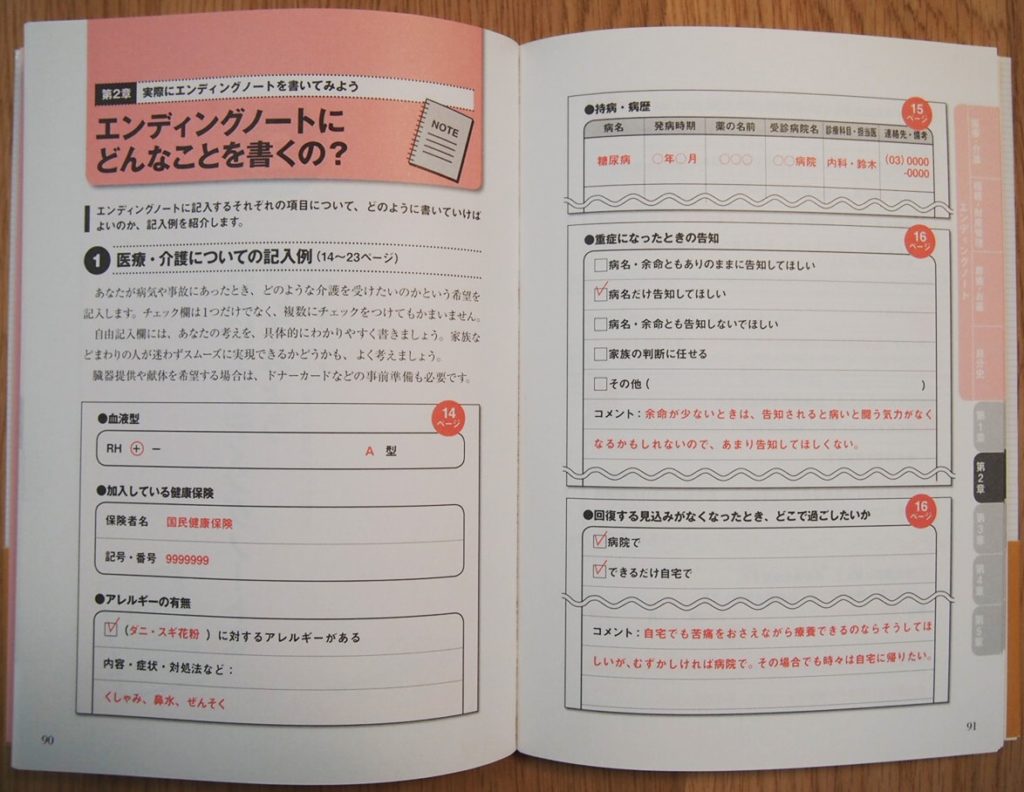

「書くだけで安心 あなたと家族のためのエンディングノート」は、ボリューム(166ページ)があることもそうですが、その構成に他のエンディングノートと一線を画する特徴があります。

全体は3つの章で構成されています。

- プロローグ

- エンディングノート(記入欄)

- 本編

本編は次の5つの章で構成されています。

- 第1章 さあ、エンディングノートをつくろう!

- 第2章 実際にエンディングノートを書いてみよう

- 第3章 エンディングノートをもとに遺言書をつくるには

- 第4章 遺言書をつくる際のポイント

- 第5章 財産管理などその他の書類の作り方

一般的なエンディングノートは詳しい説明がなくても感覚的に書けるように作られていたり、書くときのポイント、注意すべき点がコラムなどの形で全体にちりばめられているものが多いのですが、本書は記入欄には一切説明がなく、記入例などは本編の第2章にまとめられている点に特徴があります。

第3章以降はエンディングノート以外のことに話題が変わります。エンディングノートを書けば安心なんじゃないの?という疑問が湧いてくるかもしれませんが、その点はプロローグでしっかり説明されています。

エンディングノートには法的な効力はないので、はじめにエンディングノートを書くことで頭の中を整理し、その上で死後の不安を解決するために他の手を打っておきましょうということがわかりやすく書かれています。

ひとつは遺言を準備しておくこと、また認知症で判断能力が低下するといった老後の不安を解決するためには、任意後見契約などの契約書を準備しておく必要があるということです。

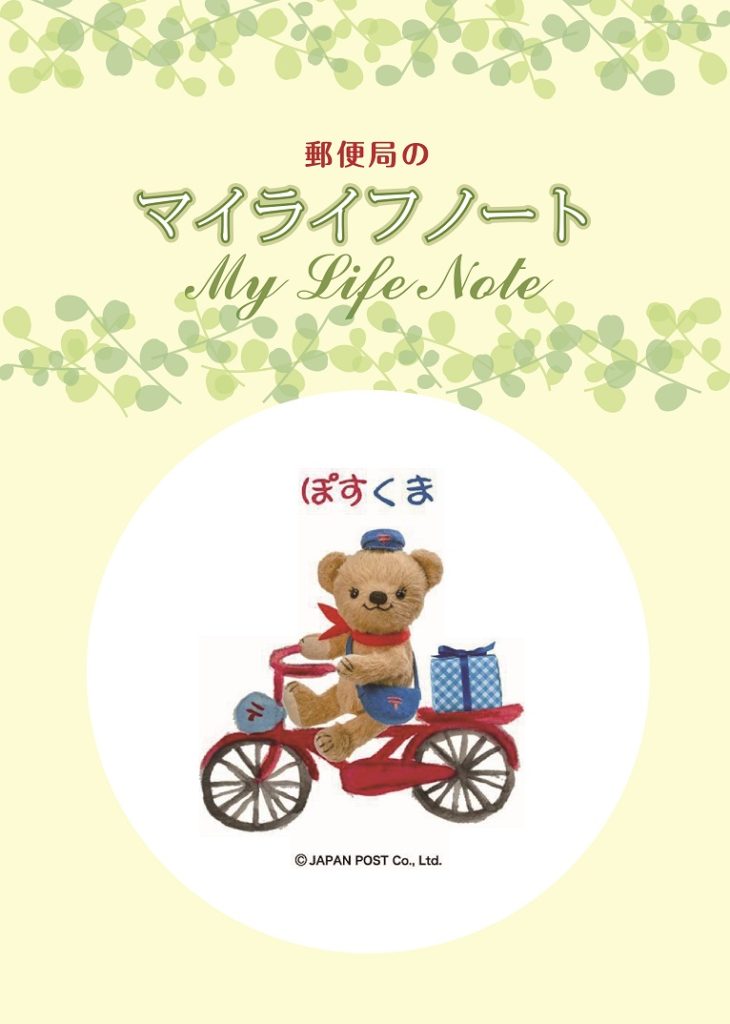

郵便局のマイライフノート

士業の仲間と結成した相続の専門家チーム「大阪の相続あんしんナビ」が作成のお手伝いをさせていただいた郵便局版エンディングノート「郵便局のマイライフノート」がこのたび完成しました。

「郵便局のマイライフノート」は、大阪市東部地区郵便局長会様とのコラボレーションで作成しました。もしもの時に備える19項目でコラムを含めた30ページからなり、幅広い年齢層の方に書いて頂ける内容ですので、もしもの時の備えの1つとしてご活用いただければ幸いです。

書き方がわからない項目や実際に記入する中で書きにくい箇所、ここをもっとこうすると書きやすくなるといったご意見を聞かせていただけると嬉しいです。

SNSなどで郵便局のマイライフノートの完成をお知らせしたところ沢山の反響をいただきました。多かったのは具体的にどこの郵便局で配布されているのか知りたいというものでした。

タイトルが「郵便局の」となっていますが、残念ながら全国何処ででも入手できるというわけではありません。そこで、配布している郵便局にお邪魔して、郵便局で配布されている様子や局長様とのツーショット写真(笑)もご紹介しようと考えた次第です。

現在のところ、大阪市東部地区(阿倍野区、生野区、東住吉区、東成区、平野区内)の特定郵便局で無料配付しております(2014年9月)。

東住吉長居公園東郵便局

- 〒546-0014 大阪市東住吉区鷹合3-3-15 (長居公園東口交差点すぐそば)

東住吉今川郵便局

- 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3-11-2

黒田局長の笑顔が素敵ですね。それに対して僕はちと硬い。

お邪魔した日の朝は土砂降りでしたが、写真を撮る時には見事に晴れました。まったく自覚はありませんが僕は雨男らしいので(苦笑)、きっと黒田局長が晴れ男なんでしょうね。

東成玉津郵便局

- 〒537-0023 大阪市東成区玉津3-1-4 (玉津3交差点すぐそば)

僕の笑顔はまだまだぎこちないですね(苦笑)。今回で3回目ですが、あと何回ぐらいすると馴染んでくるんでしょうか?

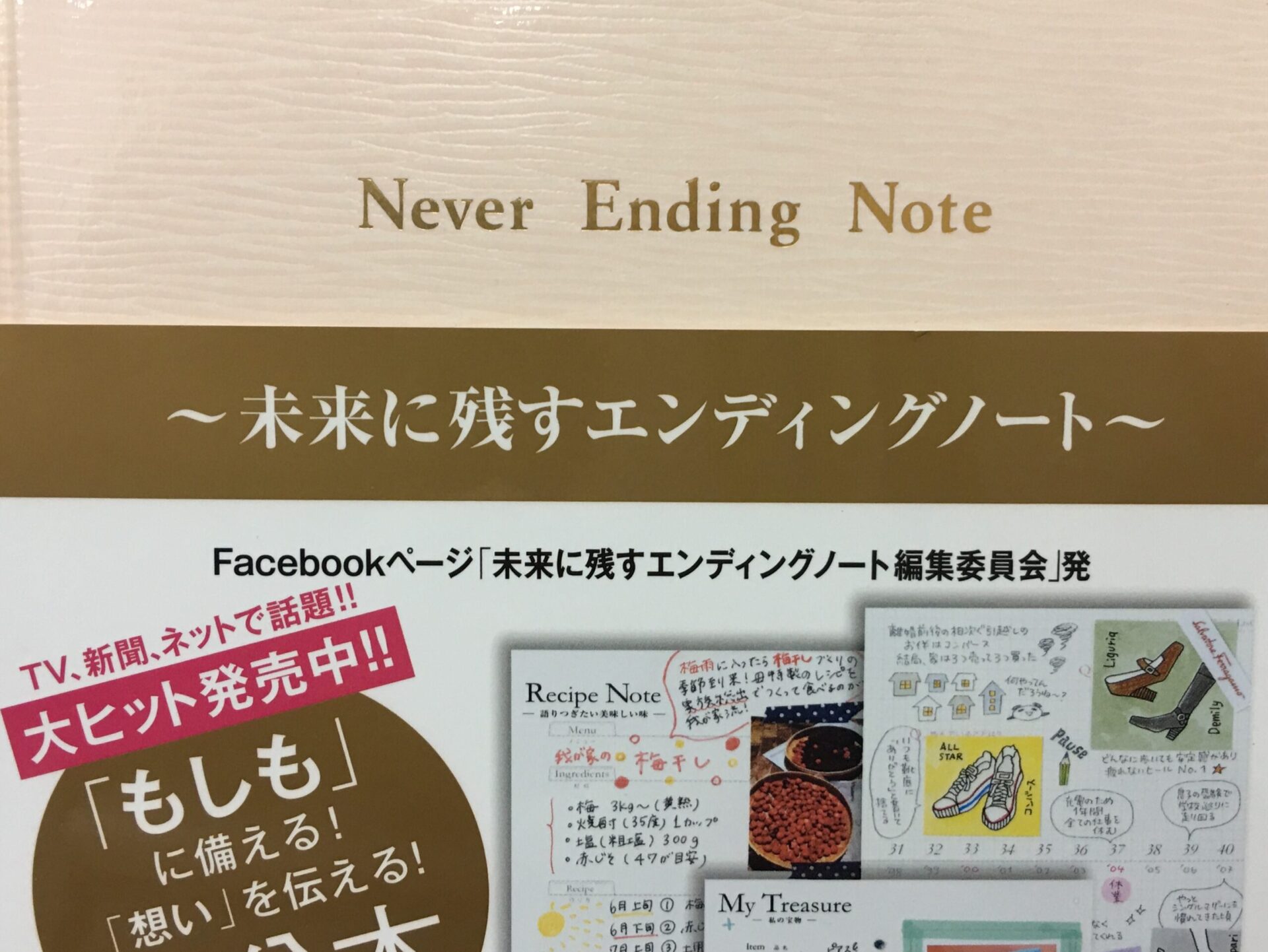

Never Ending Note

東日本大震災をきっかけに生まれたfacebookページ発のエンディングノート。もしものときに役立つだけではなく、その時、その瞬間の大切な想いを伝え、あなたと大切な人を永遠につなぐNever Ending Noteがコンセプトで、自分を見つめることに特化したエンディングノートです。

エンディングノートではなくて、ネバーエンディングノートです。「はじめに」にネーミングの由来、コンセプトが書いてありました。

もしものときに役立つだけの“Ending Note”でなく、その時、その瞬間の大切な想いを伝え、あなたと大切な人を永遠につなぐ“Never Ending Note”

Never Ending Note

タイトルは自分で付けることができます。

5つのチャプターで構成されていて、前半は自分を見つめることに特化しています。後半がもしもの時に備えるいわゆる一般的なエンディングノートの内容です。

といっても、こんな感じでいちいちオシャレなんです(笑)。

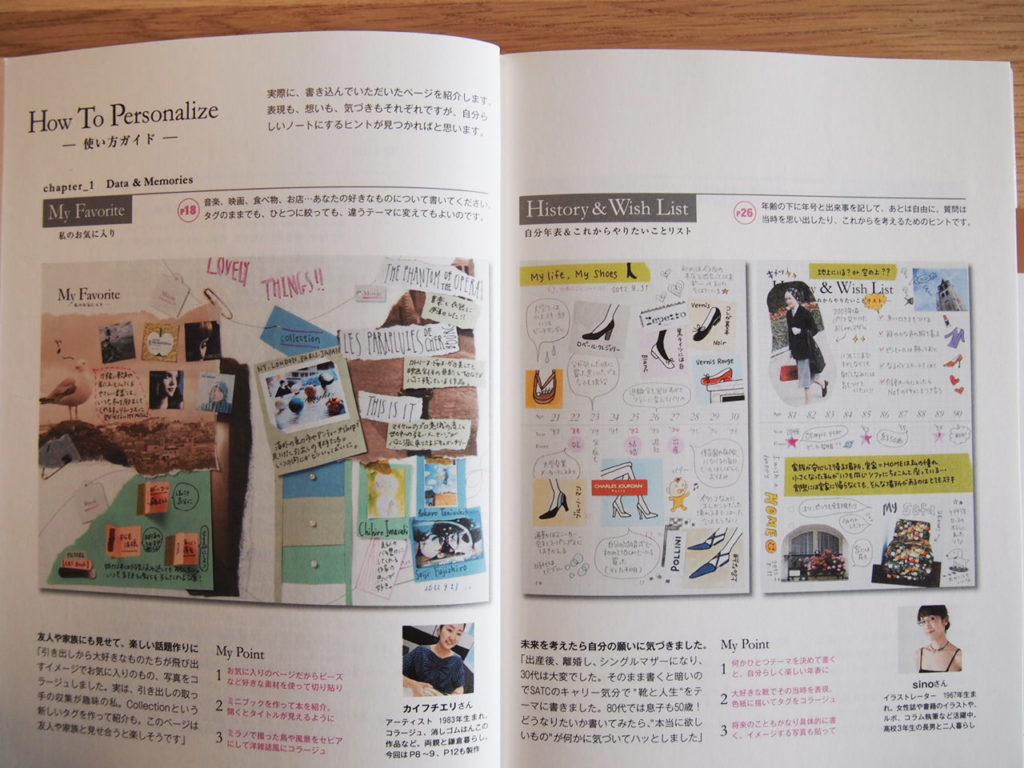

中でもオシャレなのが、この「使い方ガイド」のページ。写真やイラスト満載のお手本が載っていて、見ているだけでわくわくしてきました。こんな素敵なエンディングノートが完成するなら、いますぐ書いてみたいという人が沢山いるんじゃないですか?

こんなノートが作れるかどうかは作る人の力量によるところが大きいわけですが。僕の場合は愛用しているほぼ日手帳と一緒でオシャレにに使うのは難しそうです(苦笑)。

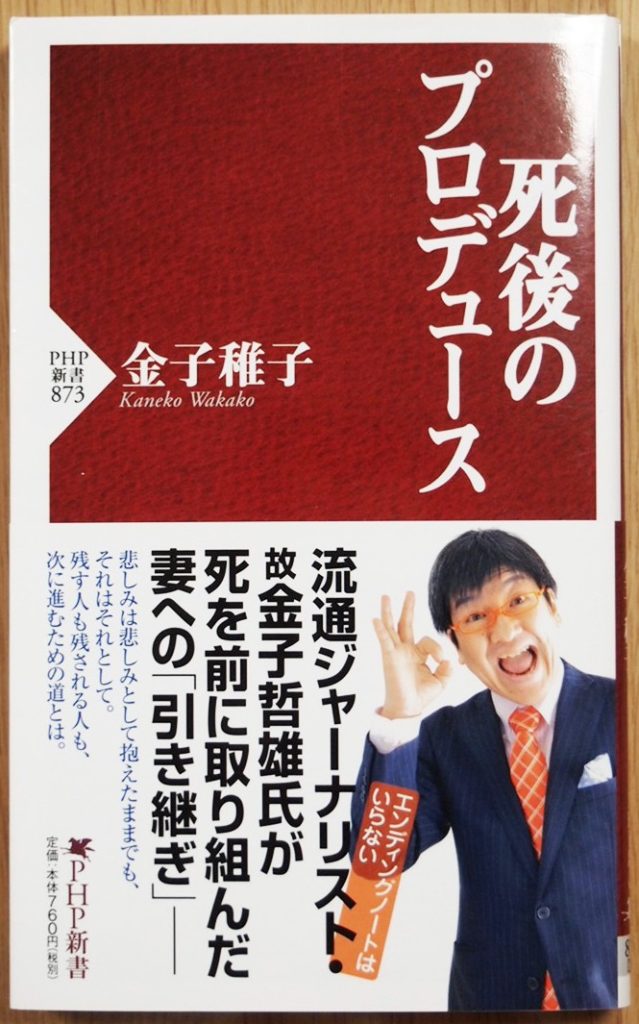

コラム|○○なエンディングノートはいらない

「死後のプロデュース(金子 稚子/PHP出版)」に、エンディングノートはいらないと書かれていました。

といってもエンディングノートなんか不要だと全否定しているわけではなく、自分の死だけを見つめるエンディングノートはいらないということ。

「死後のプロデュース」には金子 哲雄さんと稚子さんの「引き継ぎ」のことが書かれています。

死後の準備を考える上で重要視されているのが、この「引き継ぎ」という概念で、残された人が、必要以上に悲しみすぎないようにできるのが、自分の死と死後を考えることであり、引き継ぎすることなのです。と紹介されています。

著者が考えるエンディングノートとは「自分のためではなく相手のために残すもの」。だから死ではなく、自分の生をより強く捉え直すきっかけと考えるならば、エンディングノートを書く意義があるということです。

「死の準備」であるならば、ノートに書き込むだけでは足りないのではないかと思うのです

これは他の雑誌で読んだ著者金子 稚子さんのコメントですが、金子 稚子さんは亡くなった哲雄さんの妻の立場からエンディングノートについて本を書いてほしいという依頼を断ったそうです。

断った理由は、哲雄さんがいわゆるエンディングノートを準備していなかったから。

エンディングノートを書く代わりに、余命宣告を受けてから亡くなるまでの500日間で自分のお葬式からお墓のこと、会葬礼状まで亡くなった後のことの一切合切を自分できっちりセルフプロデュースしていたのでエンディングノートを書く必要がなかったそうです。

今すぐ亡くなったとしても、驚きませんという余命宣告を受けてからの500日間のことが「僕の死に方 エンディングダイアリー500日」には綴られています。500日という時間が長いか短いかの捉え方は様々でしょうが、これだけの準備を気力・体力が限界に近づく途中の500日間でできるものなのか?ということに正直驚きました。

自分自身を省みるとまだまだ余力があるなぁと、恥ずかしくなります。自分の想いだけを優先することなく、奥様と時間をかけて話をして、決断を重ねてきたことで表現が適切かどうかわかりませんが最高のエンディングの準備ができたのだろうと想像します。

亡くなるその時まで自身の体験をもとに誰かの役に立つ情報を発信していきたいという金子さんの思いがこの本の根底にあると感じます。その背景には、世の中にお買い得情報を発信して、誰かに喜んでもらいたいという「流通ジャーナリスト」を目指した初心が深く影響しているということが読んでいてよくわかりました。

医師についてこんな一文がありました。

私を救ってくれたのは、医療技術の前にまず先生の「人柄」だったと思う。

僕の死に方 エンディングダイアリー500日

僕は技術も人柄もどちらもまだまだということを自覚をして、プロとしてスキルと人格を磨く努力をしていきたいと思いました。

コラム|父の日のプレゼントの新定番!?

母の日はカーネーションというド定番のプレゼントがありますが(それがいいかは別として)、父の日のプレゼントって毎年悩みますよね。

- お酒?

- ネクタイ?

- ハンカチ?

お酒なら泡盛がおすすめですが(笑)、少し変わったところでエンディングノートはいかがでしょうか?

- それはないわ~

- 渡しにくいわ

- エンディングノートなんて縁起でもない

なんて大ブーイングが起きそうですが・・・エンディングノートといっても実にいろんなタイプがあります。

定年退職、結婚の記念日に、古希や米寿といった人生の節目に、自分史作りにチャレンジされる方が増えています。自分の人生を振り返ってこれまでの歩みをまとめる、これもエンディングノートのひとつの形です。

自分史を作る方法も実にさまざまで、ひとりで手軽に始められるものやセミナー形式の参加型、またプロの記者が取材をしてまとめてくれるものもあります。手軽なものでは、付属の用紙に手書きして、製本も自分ですることができる「自分史作成キット(1,995円)」があります。

自分史作りをサポートしてくれる「朝日自分史」のサイトでは、全5回の自分史セミナーの概要が紹介されていました。現在開催中のようですが、50ページの本を作ることを目標にして最終回には完成発表会を兼ねた懇親会もあります(受講料30万円)。

戦争を経験された年代の方が戦争の記憶を風化させたくないという思いから自分史を作る例も多いよう。書きあげるのはけっこう大変かもしれませんが、完成すれば本人は勿論のこと、家族の宝物になるのは間違いない自分史、父の日にプレゼントにいかがでしょうか?

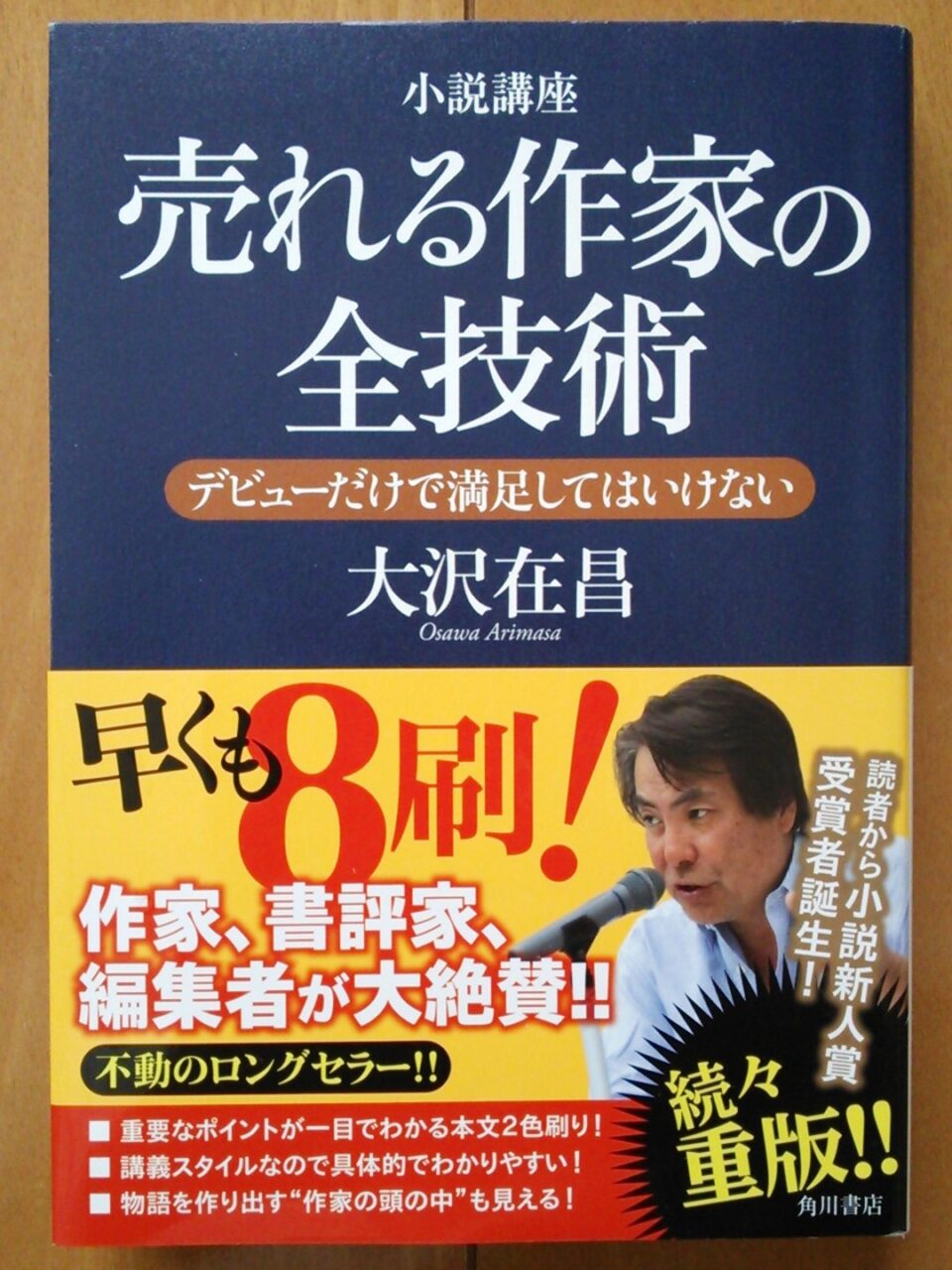

ちなみにGWに実家に帰省した時に父の本棚で新しい本を見つけました。もしかすると、自分史というか私小説で何かを狙っているのかもしれません。

エンディングノート選びのサポートを必要とされる方へ

エンディングノートは大きく3つのタイプ(もしもに備える・これからの生き方を考える・これまでの人生を振り返る)があります。目的に適したエンディングノートを選ぶためのサポートをさせていただきます。

そのためにエンディングノートを書いてみたいと思う理由やその前提にある不安やお悩みを2時間の個別相談で伺います。

またエンディングノートを書いたとしても叶えたいことを実現することができない場合があります。中には遺言の作成や成年後見制度などを検討すべきケースもあります。課題を解決するために必要になる場合は他士業の専門家をご案内することも可能です。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫