多くの方が同じように感じたように僕もコロナ禍をきっかけに心境の変化がありました。当たり前だと思っていたことが当たり前じゃなくなるのを目の当たりにして将来への漠然とした不安が一気に大きくなりました。

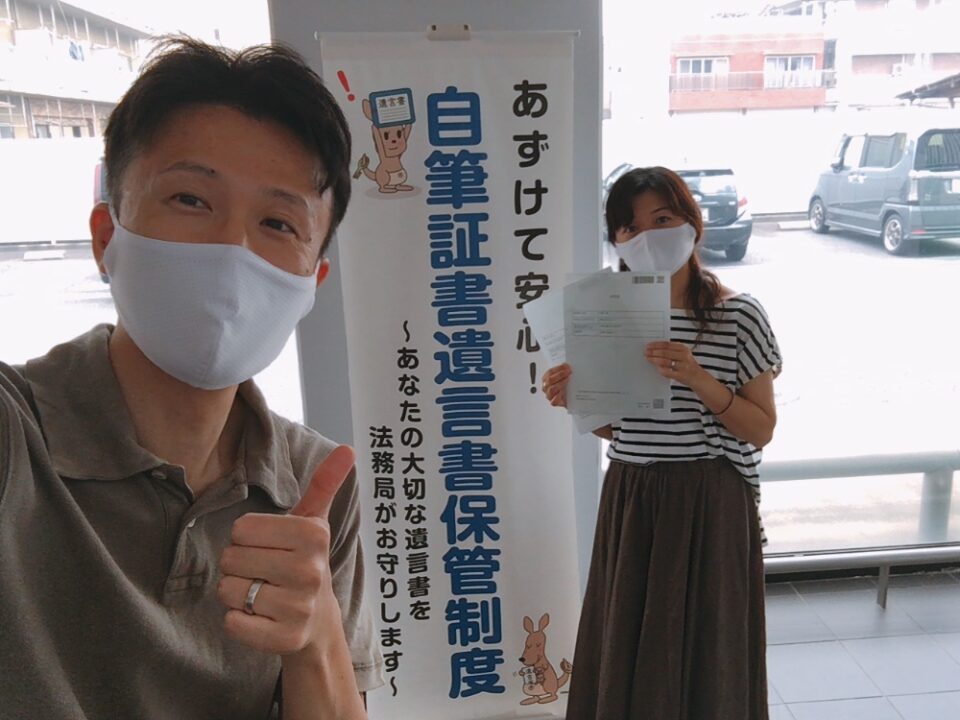

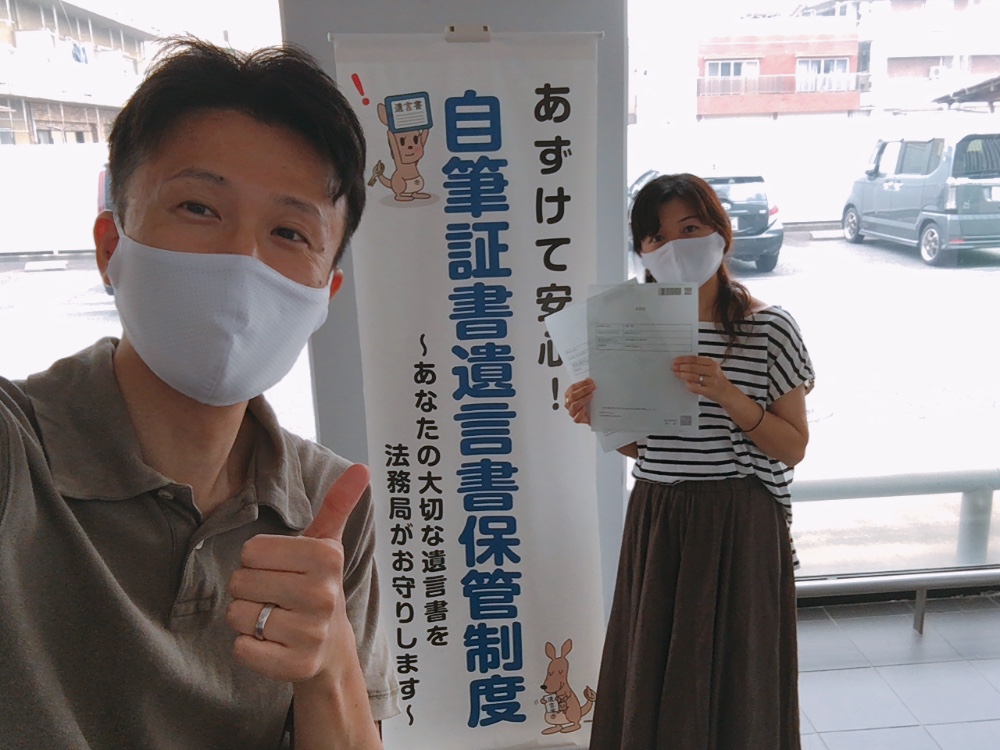

そこで、もしものときの不安を減らすために、夫婦揃って遺言を作り自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に遺言を預けることにしました。遺言を作ったことによる心境の変化や制度に対する率直な感想を書き留めました。

目次

40代の僕が遺言を書いた理由

家族が揉めるような財産はありませんが、健康面も大丈夫ですが、いま僕が死ぬと相続人は妻と2人の小学生の子供です。

40代の僕が遺言を書いた理由は、2人の子供が未成年だからです。

遺産分割協議をするには、未成年の子供に家庭裁判所で特別代理人を決めてもらう必要があるので大変です。

「全ての財産は妻に相続させる」という遺言を書いておけば、預金、保険、不動産の名義変更も妻一人で手続きができます。

子供達の遺留分(いりゅうぶん)は考慮していません。子供達が成人するまでの暫定的な遺言です。遺言は時期をみて作り直す予定です。

コロナ禍をきっかけに僕は作っていた遺言の内容を見直そうという気持ち、相方にとっては遺言を作っておきたいという気持ちが芽生えました。

自筆証書遺言書保管制度を利用した3つの理由

検認の必要がなく使い勝手が良さそう

自筆証書遺言は公正証書遺言と比べて作りやすい反面、相続が発生したときには家庭裁判所で検認という手続きが必要になるのがネックでしたが、自筆証書遺言書保管制度を利用すると自筆証書遺言であっても検認の必要がなくなるのが大きなメリットだと思えたからです。

自分で使ってみると善し悪しがよくわかるから

既存の制度や仕組みは先人の知見や過去の事例を元に評価することができますが、新しいサービスはそうはいきません。情報やノウハウが蓄積されるのを待つよりも自分で試した方が早いので、自筆証書遺言書保管制度についてのご相談を受けた時に実体験にもとづくアドバイスができるようにしておきたいと思いました。

相方にも遺言を書いて欲しかったから

僕は個人事業主なので契約関係は個人名でしているものが多く、自分が死んだときの解約などの手続きに相続人全員の関与が求められると、未成年の子供が二人いるので手間が掛かって大変だなと思っていました。

遺産相続以外でどこまで求められるのか?はわかりませんが、遺言で相方を遺言執行者に指定しておくことが安心だろうと考えて、僕は既に遺言を書いていました。

ところが、相方は「トラブルが起きても、まあなんとかなるやろ」という前向きなメンタルの持ち主なので、一緒に遺言を書こうと誘ってもあまり乗り気ではありませんでした。

コロナ禍に家族全員でマイナンバーカードを作ったときに、子供のカードは親権者であっても受け取れないらしく、「お子さんを連れて来てください」と言われました。これが昨今の本人確認の厳しさを相方に理解してもらうには十分な出来事でした。

加えて、先の見えないコロナ禍という状況も手伝って相方に遺言の必要性を理解してもらうことができました。

ただし、相方の性格では家で遺言を書こうとしても、なかなか実行出来ないと思ったので遺言を書いて法務局に預けるというイベント(ミッション?)にすることで、遺言を書いておこうという相方の気持ちを後押しできると考えました。

この3つが主な理由ですが、もう1つ付け加えるとすればコロナ禍の2020年5月からfacebookでライブ配信を始めて毎日のようにライブ配信のネタを探していたので、遺言を書いて法務局に預けることもネタにしてしまえと思ったのも理由の1つです(笑)。

ライブ配信の中で宣言すると強制力になるので、やるやる詐欺にならずに済むという効果も期待しました。関連|普段の自分を発信する実験を1000日続けてみた

自筆証書遺言書保管制度とは?

今回の改正の柱となるのが遺言書の作成促進でポイントはこの2つです。

- ①自筆証書遺言の書き方のルールが緩和

- ②法務局で自筆証書遺言を保管する制度がスタート

改正の背景と自筆証書遺言書保管制度の概要をご紹介します。

※わかりやすさを優先して、できるだけ専門用語を使わずに書いています

改正の背景

自筆証書遺言は仏壇や金庫で保管されることが多く、なくしたり書いたことを忘れてしまったり、また相続人によって隠されたり改ざんされたりと、自筆証書遺言が適切に保管されていなかったことで相続トラブルが起きてしまうという課題がありました。

自筆証書遺言書保管制度の概要

2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管するサービスがスタートしました。遺言原本だけでなく画像情報としても保管されます。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続きが必要なので公正証書遺言に比べて相続手続きに手間と時間がかかりましたが、法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要になります。

日付の記載や押印の漏れなど形式に不備がないかどうかの確認をした上で、問題のない遺言だけが保管してもらえます。

ただし、遺言の内容については確認されないので、遺言で叶えたい想いが実現できる内容になっているのかは法務局任せではなく十分に注意をして作成する必要があります。

参考|「自筆証書遺言書保管制度」法務省のサイト

公正証書遺言との違い

遺言内容は自己責任です

保管申請時に自筆証書遺言として有効かどうか?の形式的なチェックは法務局がしてくれますが、遺言の内容についてはチェックの対象外です。

この点は公証人が作成に関与する公正証書遺言とは決定的に違う所です。この点をきちんと理解した上で保管制度を利用する必要があります。

遺言で叶えたい想いを実現することができる遺言内容になっているかどうかは、専門家に相談するなりして自己責任で担保しておく必要があります。

2つの通知制度

自筆証書遺言書保管制度には、「関係遺言書保管通知」と「遺言者が指定した方への通知」という2種類の通知制度があります。

関係遺言書保管通知

関係遺言書保管通知は、保管されている遺言書について、遺言者死亡後、関係相続人等が、①遺言書の閲覧や②遺言書情報証明書の交付を受けたとき、その他全ての関係相続人等に対して、法務局(遺言書保管官)が、遺言書が保管されていることをお知らせする仕組みです。

関係遺言書保管通知によって、全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることになります。

遺言者が指定した方への通知

遺言者が指定した方への通知(指定者通知)は、法務局(遺言書保管官)が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されていることをお知らせする仕組みです。

この通知は、遺言者が希望する場合に限り実施します。

令和5年10月2日から指定者通知の対象者が次のように変わります。

【お知らせ】指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になります。なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。

法務省のサイト

遺言者がこの通知を希望していた場合は、仮に遺言者が遺言書を法務局に保管していることを誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、まず、この指定者通知を受領した方にその事実が伝わることになります。

そして、指定者通知を受領した方が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係遺言書保管通知によって、結果として、その他全ての関係相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されます。

ここで、なぜ法務局が全ての関係相続人に通知できるのか?を疑問に思うかもしれませんが、これは相続人などが遺言書情報証明書の交付請求をする際に相続人全員の氏名・住所のわかるものを添付書面として提出することになっているからです。

そのため交付請求をする場合は、法定相続情報一覧図もしくは相続人全員が把握できる戸籍謄本など(相続人の3ヶ月以内の住民票の写しも必要です。)を添付することになっています。

公正証書遺言の場合は、遺言者が亡くなった後に公証役場から相続人や受遺者に公正証書遺言があることを連絡することはありません。そもそも公証役場では遺言者が亡くなったことを把握できません。

一方で、公正証書遺言で不動産の名義変更をする場合は、遺言者が死亡した事実が分かる遺言者の戸籍謄本と相続する人が相続人であることが分かる相続人の戸籍謄抄本を添付します。これは、相続人全員を明らかにするための戸籍謄本を取得しなくてもよいという公正証書遺言のメリットでもあります。

それに対して、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、遺言書情報証明書の交付請求をするときに相続人全員を明らかにするために必要になるすべての戸籍を取得しなければいけないので、遺言を作ったからといって公正証書遺言のように相続が発生した後に取得する戸籍の数が減らせるということはありません。

ただし、遺言執行者は遺言の内容を相続人に通知する義務があるので、公正証書遺言であっっても遺言執行者が相続人全員を把握するために必要となる戸籍謄本を取得する必要はあります。

(遺言執行者の任務の開始)

民法

第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

住所等の変更手続きがある

法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けている遺言者は、引っ越しで住所が変わったときなど以下について変更が生じた場合は速やかに届け出る必要があります。

変更届出が必要な事項

- 遺言者の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者

- 遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名又は名称及び住所等

※指定者通知を希望している場合で、通知対象者として指定した方に変更が生じた場合も届け出る必要があります

引っ越しの度に法務局に変更届出をしなければならないのは少し手間かもしれませんが、これは遺言者が亡くなった後で相続人や遺言執行者等に確実に通知をするために必要なことなので、面倒ですが忘れずに手続きをしておきたいですね。

前項の内容と重複しますが、公正証書遺言の場合は変更手続きもありませんが、亡くなった後に通知が来る仕組みもありません。

自筆証書遺言書保管制度の利用レポート

①まずは法務局に予約を入れました

仕事なら前倒しで動けるのですが(自分なりの評価です)、自分のことになると全然進みません。とにかく着手しようと申請に必要な住民票を取得したところで止まってしまいました。。

保管制度を利用する際の必要書類など

- 自筆証書遺言書

- 申請書

- 本籍地の記載のある住民票

- 本人確認書類(運転免許証など)

- 手数料 3,900円(収入印紙)

この保管制度を利用するには遺言者本人が法務局に行く必要があります。預けるのが僕一人だけ、もしくは相方の代理人として僕が申請できるなら簡単だったのですが、相方と一緒に法務局に行ける日を考えていたらずるずると延びてしまいました。

ケツを決めないといつまで経っても進まないと思ったので、先に申請日の予約することにしました。例年お盆は山形の実家に帰省しているのですが、コロナ禍で帰省を諦めたので8月13日の朝一に法務局を予約しました。

なお保管制度を利用することができる法務局はどこでも良いわけではなく管轄が決まっています。

保管制度を利用できる法務局

- 遺言者の住所地・本籍地を管轄する法務局

- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

②申請書と遺言書を書き終えました

申請日を決めてからは早かったです。期限が決まればそこに向けて準備をするだけなので、迷いもないし言い訳もできません(苦笑)。

申請書は法務局のサイトからPDFデータをダウンロードして作成しました。PDFデータ上で入力できるように作られていて、はじめはとっつきにくかったのですがすぐに慣れました。

預金口座など財産を具体的に記載せずにごくシンプルな内容の遺言を作成したので1枚の用紙に収まりました。そうは言っても書いたものは遺言です。書き終えたときはなんともいえない達成感を味わうことができました。最近は手で文字を書く機会が減っているので尚更でした。

ちなみに子供の遺留分を無視した内容です。子供達が遺留分を気にする頃までには書き直す前提で書きました。関連|遺留分を無視して書いた遺言の本当の怖さ

自筆証書遺言が作りやすくなりました

自筆証書遺言は全文を自分で手書きしなければいけませんでしたが、改正により財産目録についてはパソコンで作ったり登記事項証明書や通帳のコピーを添付する方法も認められることになりました(2019年1月13日から)

- 財産の目録をパソコンで作成→OK

- 登記事項証明書・通帳のコピーをつける→OK

ご注意ください!

遺言の全文をパソコンで作成することはできません。あくまでも財産目録だけです。また財産の目録にも署名・押印をする必要があります。

③申請日にやったこと・掛かった時間

おひとり1時間を見ておいてください。

予約の電話を入れたときにこう言われました。そうは言っても早めに終わるだろうと思いたかったのですが、法務局もまだ慣れていないのでしょうね、予約の電話だけで約20分かかったので、当日は2時間位かかるのを覚悟して法務局に向かいました。

予約していた9時になるとまずは必要書類のチェックです。相方と二人別々でしたがチェックは二人合わせて20分くらいで済みました。ここで収入印紙を貼って申請するのですが、ここからはひたすら待ち時間です。

待つこと・・・1時間20分。

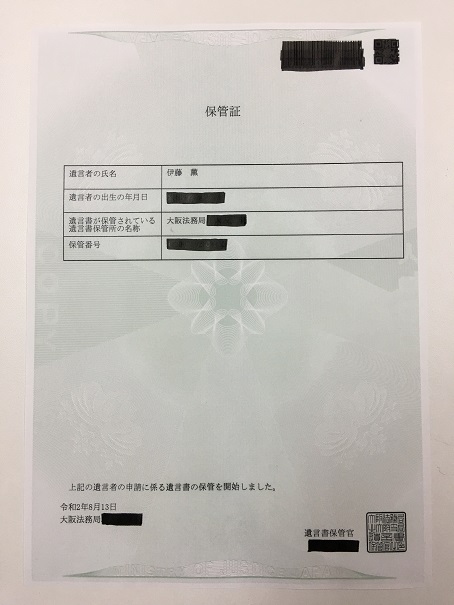

10時50分にはこの画像をSNSに投稿することができたので10時40分頃には保管証を貰えたと思います。9時からなので2人で約1時間40分で終わりました。

手続きが完了したときに法務局から貰えるのは、この保管証のみです。これはカラーコピーなので原本はもう少し濃いです。遺言の写しはもらえないので、事前にコピーを取ってから法務局に預けることをおすすめします!

手続きが完了するまで法務局で待つ必要はありませんが、その日のうちに保管証を受け取る必要があります。申請時に引き換え用の番号札が貰えます。

④保管制度を利用してみての感想

僕は普段、公正証書遺言作成のサポートをさせていただいているので公正証書遺言と比較してしまいますが、自筆証書遺言書保管制度の使い勝手は悪くないと思いました。以下は利用してみての率直な感想です。

公正証書遺言と比較すると安価で利用しやすい

保管制度を利用する場合は一律、収入印紙代3,900円のみです。

一方、公正証書遺言の場合は遺産の価格や財産をあげたい人の数などで公証人の手数料が変わります。例えば、総額3,000万円の財産を妻に2,000万円、子1人に1,000万円のように相続させる場合の公証人手数料は53,000円です(公正証書4枚の場合、正・謄本代2,000円を含みます)

保管申請はこの順番をおすすめします

僕の場合は先に法務局の予約を取ってから遺言の作成や申請書を準備しましたが、これは普段から慣れがあったからです。これからはじめて遺言を作ろうという方は遺言を作成して、申請書、必要書類の準備が整ってから法務局に予約をすることをおすすめします。

【自筆証書遺言の保管申請の5ステップ】

- 自筆証書遺言を作成します

- 申請書や必要書類を準備します

- 法務局に予約をします

- 法務局で保管の申請をします

- 保管証を受け取ります

遺言にも人生にも余白が必要です。

自分のこととなるとダメですね。失敗をしてもネタにしてしまおうという前提があるので詰めが甘い(苦笑)。

遺言の余白部分をあんなにきっちり確認されるとは思いませんでした。点と括弧が余白の部分に掛かっていたので書き直しも覚悟して申請しましたが、余白問題はギリギリクリアできました(汗)。

今後に活かすための個人的な備忘録です。

- 遺言|余白をしっかり確認する!

- 遺言|1/1のようにページ数を入れる!

- 申請書|受遺者にチェックを入れるのは相続人以外の場合のみ

お盆期間中で子供達を法務局に連れて行ったので子供達が飽きてしまわないうちに手続きを終えることができて良かったです。

猛暑の中でいつ飽きるのかわからない子供達と一緒に約1時間半法務局で待つのはやっぱり負担でしたが、大きな病気をしているわけでもなく、差し迫った状況で遺言を書いたわけではないので、この程度の負担ならまったく問題になりません。

でも、いまのうちに書いておかないと間に合わないといった状況で遺言を書くのは心身ともに相当な負担になるのは想像に難くありません。

この日は法務局に遺言を預けた足で市役所に家族全員分のマイナンバーカードを受け取りに行く予定でしたが、子供の身分証明書を忘れてしまい、法務局が予定よりも早く終わったのに一度家に戻っていたら市役所の予約時間がギリギリになってしまいました。

予約時間に遅れる程度なら大事には至りませんが、今回の経験で気になることは先延ばしにしないで出来るときにやっておく、余裕をもって行動することの大切さが身に沁みました。

コロナ禍で先が見えないと感じたことが夫婦揃って遺言を書くきっかけでした。終わってみると清々しさというのか肩の荷をひとつおろせたような晴れ晴れとした気持ちになりました。

※僕が保管申請をしたのは2020年8月です。法務局によってまた時期によっても多少運用に違いはあるかもしれません

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫