遺言がなくても問題が起こらないケースがほとんどだと思いますが、遺言がなくてトラブルになったケースは遺言を書いておいた方がよいケースを知るのに最適な教科書です。

相続事件簿を参考に遺言を書いておいた方がよい人を把握しておきましょう。

目次

相続事件簿|遺留分の時効を狙おうと言い出したお父さん

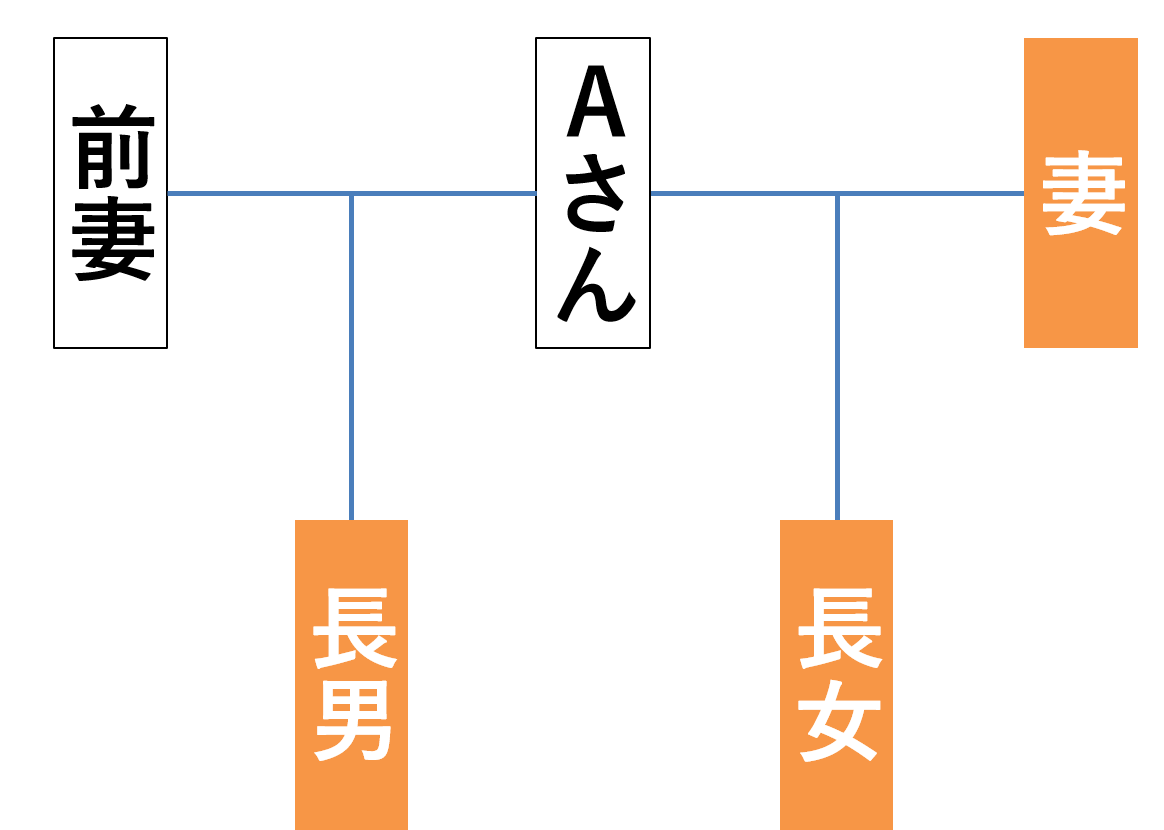

現在の結婚と前婚のどちらにもお子さんがいらっしゃるAさんから遺言作成のご相談がありました。

前婚でのお子さんに遺留分があることや遺留分侵害額請求権の時効、遺言の作成費用について説明をさせていただいた後に、Aさんがひと言・・・

【Aさん】

「とにかく10年間経ってしまえばいいんやね。時効を狙おうか。」

「冗談やで(笑)」

と、間髪入れずに同席されていた奥様に仰ったのですが、Aさんの目は笑ってなかったので、この人は本気だなと感じました。

ご相談だけだったので遺言を作られたのか?作られたとしたらどんな内容だったのか?

遺言を作っていなければ遺産分割協議は果たしてすんなりまとまったのか?は知る由もありません。

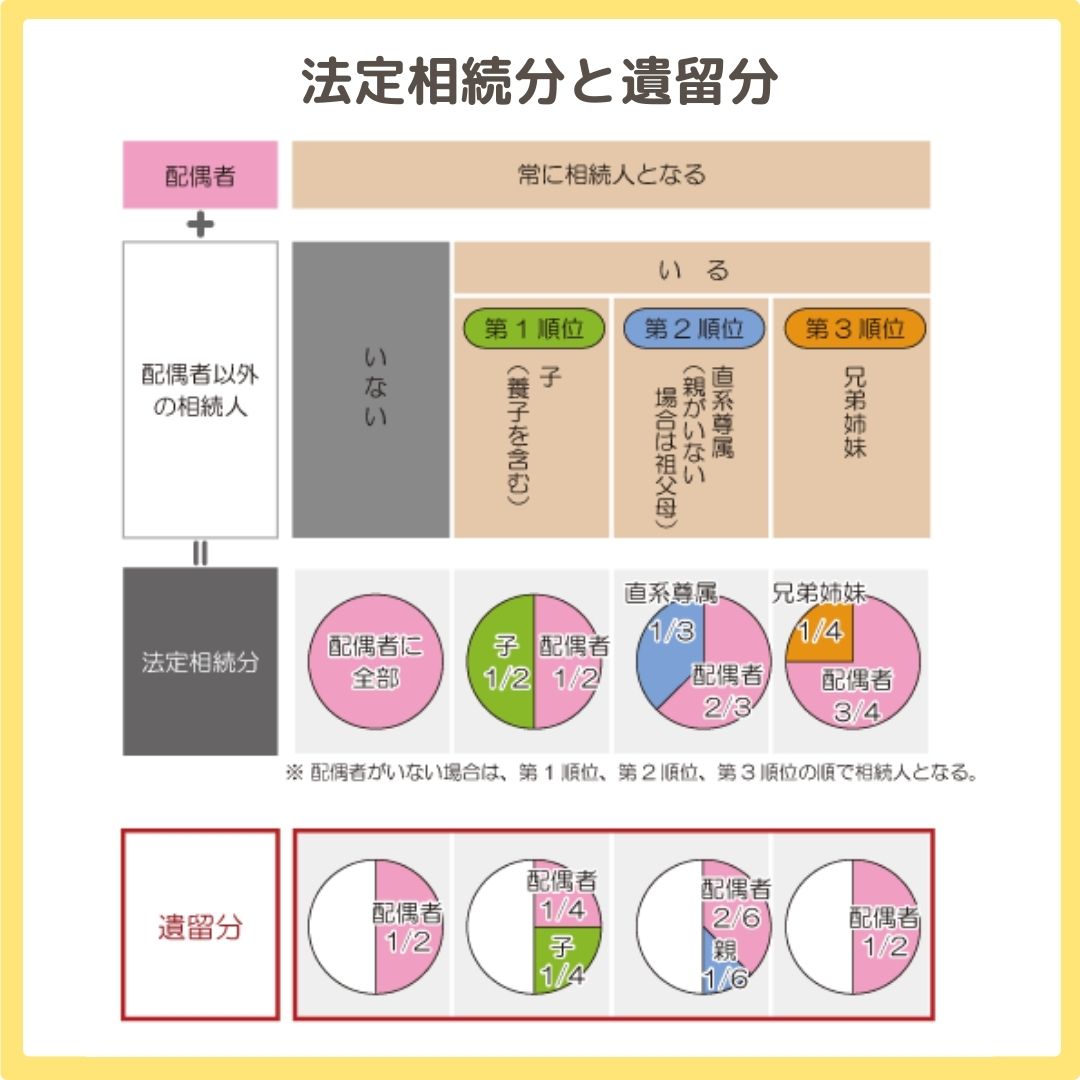

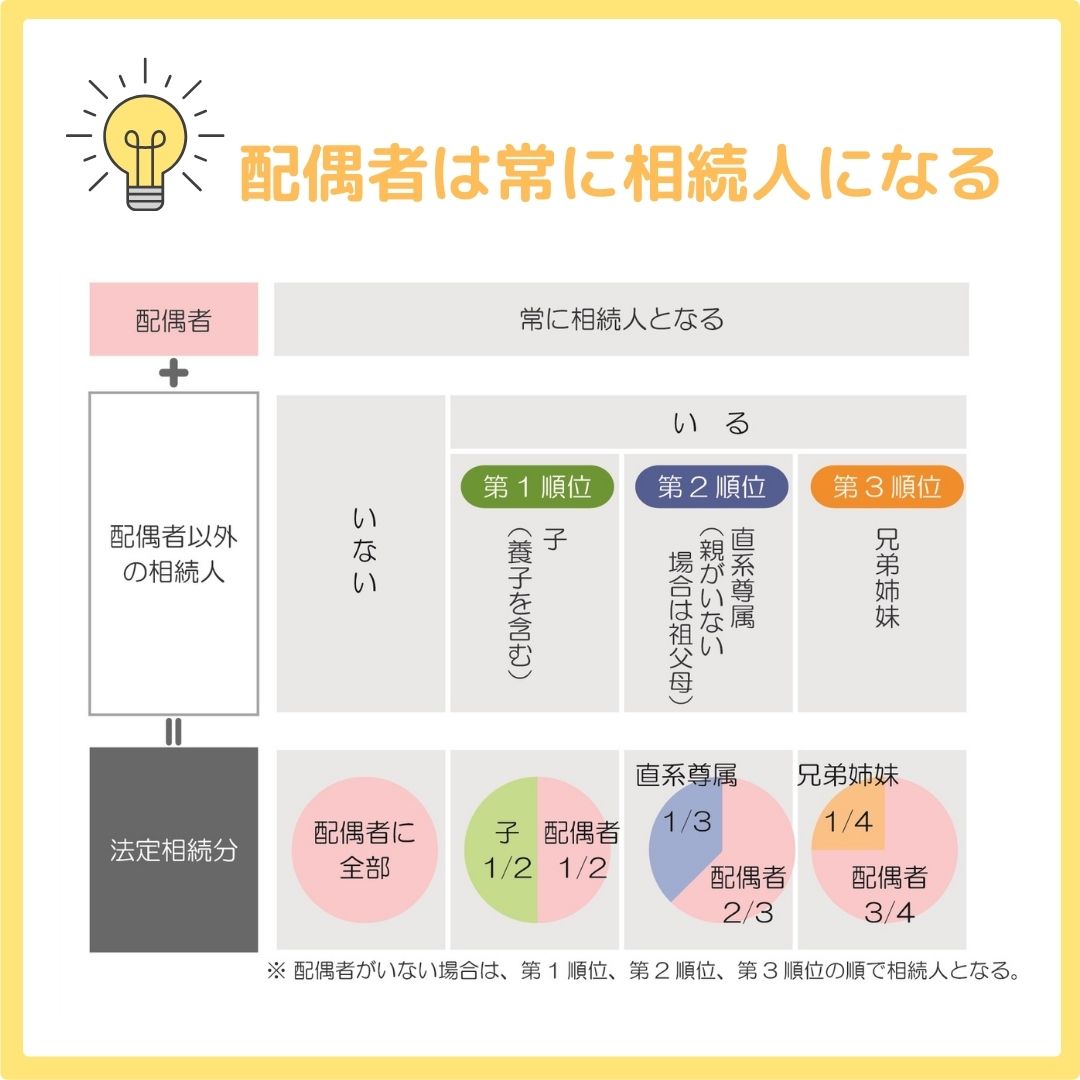

ここで、遺留分とは?

遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている絶対的な相続財産の受け取り分のことです。

遺留分侵害額請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。

まとめ

遺留分侵害額の請求をするかどうかは本人の自由ですが、遺留分の対策として、前妻の子にも最低限の財産を取得させる遺言を作成する、前妻の子から遺留分を請求された場合に備えて現金を用意しておく等の方法が考えられます。

一か八かの対策は危険です。ただただ時効を狙おうなどと考えるのはお勧めできません(苦笑)。

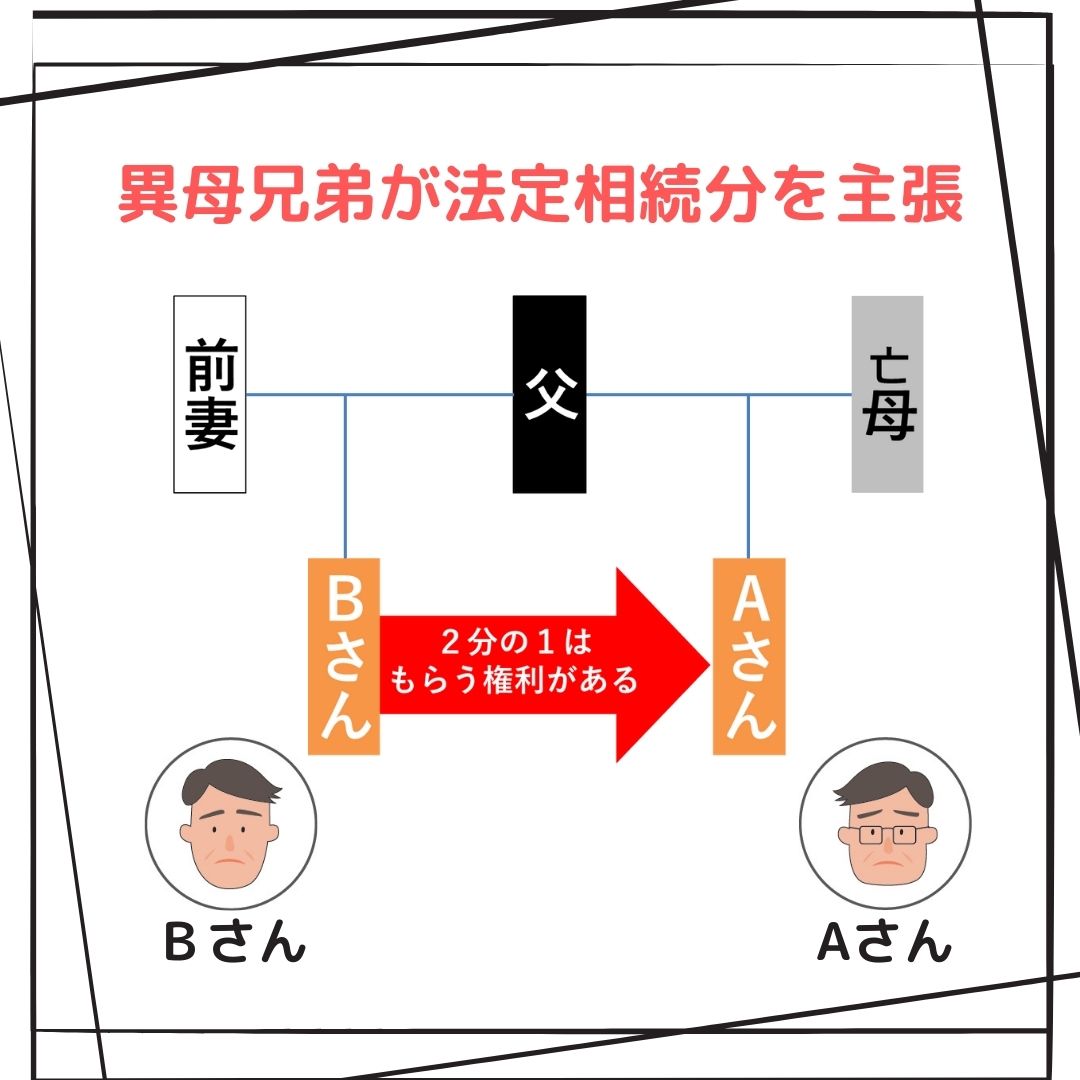

相続事件簿|父の死後、異母兄弟が現れた

【Aさん】

父が亡くなって数ヶ月したころ、突然父の子供と名乗る男性(Bさん)から連絡がありました。

Bさんは、父と前妻との間の子供だそうで、私とは異母兄弟の間柄ということになります。

私は父と母が再婚だったことも初耳でした。Bさんは「自分にも父の遺産を受け継ぐ権利はある」と主張しているため、話し合いは簡単にはまとまりそうにはありません。

どうしたらいいのでしょうか・・・。

前妻は離婚しており配偶者ではないので相続人にはなりません。

しかし、離婚しても父と前妻の子との親子関係は続くため、前妻の子も相続人になります。

同じ第一順位の相続人として、Aさんは前妻の子のBさんと遺産分割協議をまとめる必要があります。

お父さんが生前にAさんに遺産を相続させる旨の遺言を作っておけば、基本的には遺言の内容の通りに遺産を引き継がせ、前妻の子への相続を避けることができました。遺言があれば、相続人全員で遺産分けの話し合いをする必要もなくなるため、その点でも遺言をつくるメリットがあります。

ただし、前妻の子にも遺留分という権利が認められるため、遺留分の対策をとることは必要です。

中には前婚での子供は相続人にならないと誤解されている方もいるかもしれませんので、くれぐれもご注意ください。

まとめ

何も知らない子供を困惑させてしまうかもしれないと、前婚で子供がいるという告白をためらわれる気持ちは理解できますが、残される子供の立場なら知っているのと、知らずに不意打ちをくらうのでは雲泥の差でしょう。

前婚と現在の結婚のどちらにもお子さんがいる方は、残された家族の遺産分割協議の

負担を減らすために遺言の作成を検討されることをおすすめします。

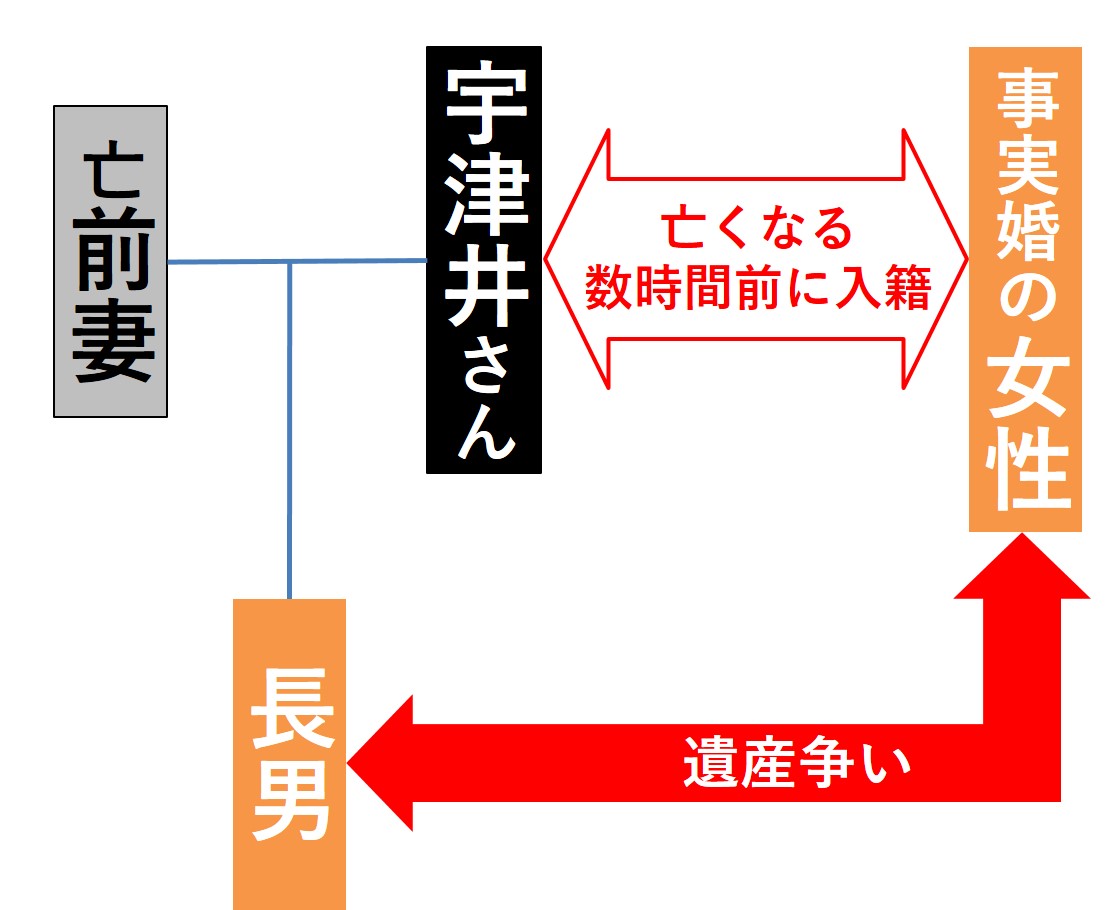

相続事件簿|ドラマチックなエンディング

亡くなったその日に婚姻届を提出

病床で相手の女性に「僕の妻として、お葬式の喪主をしてほしい」と言い残したという

出典:終活読本ソナエ らしさのある葬儀

これは俳優の故宇津井 健さんのエピソードです。

宇津井さんとお相手の女性とは事実婚状態だったそうです。なかなか真似のできないドラマチックなエンディングなので、最期までスターだなと感心してしまいました。

亡くなったその日に婚姻届を提出したのは、配偶者として葬儀の喪主をして欲しいというのが理由のようですが、亡くなる直前でも籍を入れれば配偶者として相続人になります。

事実婚では相続人にならないので、婚姻届には自分の妻として遺産を受け取って欲しいというメッセージが込められていたのでしょうか?

宇津井さんは遺言を作成していなかったらしく、前婚の子供と再婚した女性との間で遺産争いが起きてしまいました(既に解決しているようです)。

もし婚姻ではなく養子縁組だった場合

比較するのは適切ではないかもしれませんが、もし婚姻ではなく養子縁組だった場合。

相続税の計算にあたって、相続人の数に応じた基礎控除があるので、相続人が増えれば課税遺産総額が少なくなり相続税額が減少します。ただし、国税庁のホームページを見ると次のような記載があります。

法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。

参考:No.4170 相続人の中に養子がいるとき

(1)被相続人に実の子供がいる場合 一人までです。

(2)被相続人に実の子供がいない場合 二人までです。

ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。

なんだか気になることが書いてありますよね。例えば被相続人が亡くなる直前に養子縁組をしたことが「相続税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められる場合には、相続人の数に応じた基礎控除の計算にその養子を含めることができないということです。

あくまでも相続税の計算に関してだけで、養子縁組自体が否定されるという意味ではありませんが、宇津井式のようなドラマチックなやり方だと養子縁組に関しては誤解を招くことがあるかもしれません。

まとめ

亡くなったその日に婚姻届を提出するという宇津井 健さんのドラマチックなエンディングは見方を変えれば間一髪だったとも言えると思います。内縁関係のパートナーに遺産を渡したければ前もって遺言を作成しておくという方法があります。

終活や相続対策はむしろ平凡すぎるくらいでちょうどいいと思いますが、みなさんはどう思いますか?

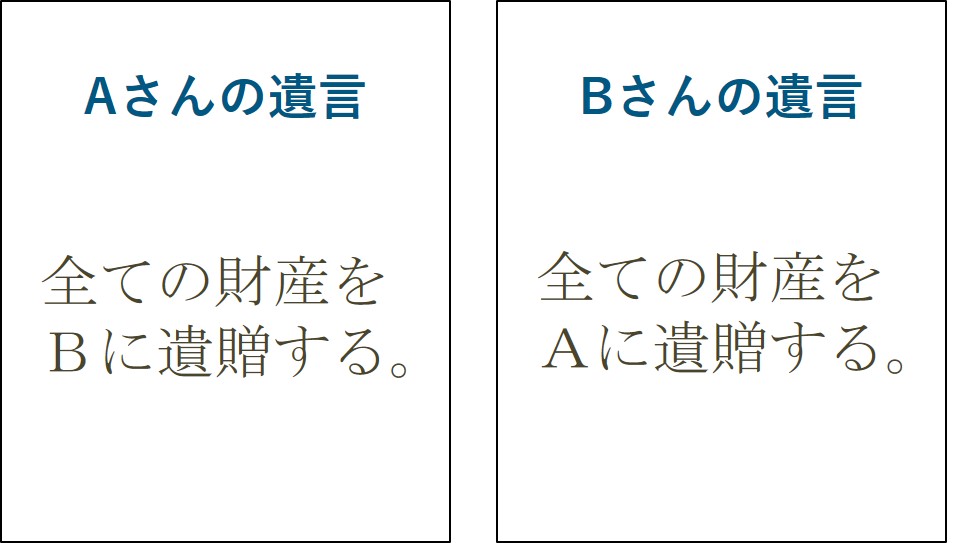

相続事件簿|同じ日に作られた2通の遺言

これはまったく同じものではなく、同じ日にAさんBさんの二人がそれぞれ作った2通の公正証書遺言です。

全財産をお互いに遺贈する内容です。

お子さんのいないご夫婦が「全ての財産を相続させる」という遺言をお互いに作成されることがありますが、これは二人の70代の男性が作成された遺言です。

遺言作成から10年後、Aさんが亡くなりました。僕は遺言執行者として、遺言の内容通りにAさんの遺産をBさんの名義に変更しました。

僕は遺言の作成に関わっていなかったので詳しいことはわかりません。当時はあまり気にしていなかったのですが、いま思えば二人は同性カップルの方だったのかもしれません。

日本では同性カップルは法律婚が認められていません。条例でパートナーシップ証明書を発行する自治体も多数ありますが、証明書では介護や相続の問題を全て解決できるわけではありません。

ポイント

例えば、配偶者居住権は、残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であることが要件なので、法律婚が認められていない同性カップルには適用されません。

「配偶者居住権とは?」

夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

まとめ

現在では300を超える自治体でパートナーシップ制度が施行されていますが、この遺言が作成された当時はありませんでした。

遺言を作成していたことで、Aさんは遺産をBさんに渡すことができました。これは同性カップルに限ったことではなく、遺産を相続人以外の方に渡したければ遺言を作成しておく必要があります。

相続事件簿|あんなに尽くしてきたのに・・・

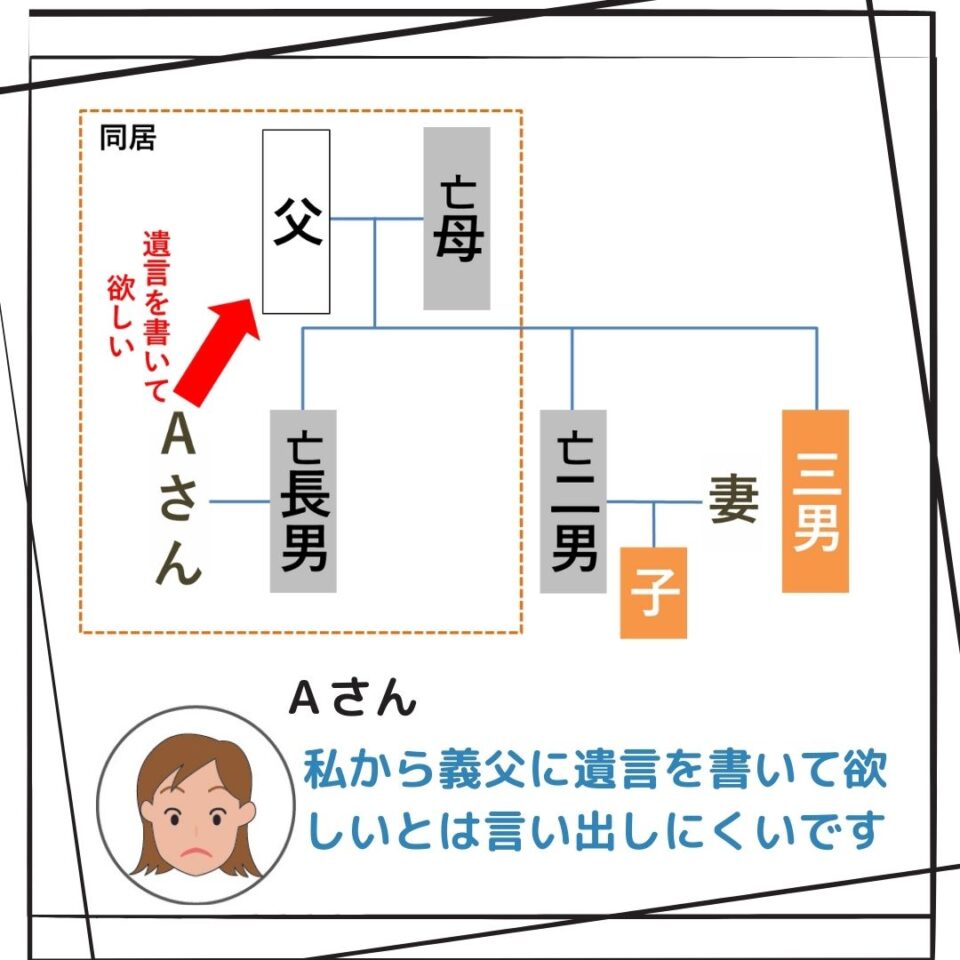

【Aさん】

夫の両親と同居して義母が亡くなった後は夫とともに義父の面倒を見てきました。

数年前に夫が亡くなってからは一人で義父の介護をしています。

私達夫婦には子供がいないので、義父の財産は何もしていない二男の子供と三男が受け取ると思うと納得できません。

かといって、私から義父に遺言を書いて欲しいとは言い出しにくいです。

☑ 自宅の頭金を出してもらった

☑ 同居して親の面倒をみてきた

☑ 介護をした etc.

親子間には様々な支援があることが多いと思います。

相続人が子供だけなら原則は同じ割合で相続することになりますが、こういった支援を理由に、兄弟間の不公平感を、相続を機に解消したいと言い出すと話し合いは簡単にはまとまらないでしょう。

仮にAさん夫婦にもお子さんがいれば、その子供には二男の子供、三男と同じように1/3の相続分がありますが、このケースは遺言を書いておかなければ、Aさん(亡くなった長男の妻)は遺産を受け取ることができません。

しかし、民法が改正され相続人以外の人にも「特別寄与料(とくべつきよりょう)」が認められるようになりました。

特別寄与料とは?

相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

ただし、特別寄与料は相続人以外の親族が相続人へ請求するので、お互いに納得できる金額で折り合いをつけるのは簡単ではないかもしれません。

家族のひとりが長年介護をしてきたようなケースは負担が大きいことから感情的になりやすく、大きなトラブルになりかねません。

まとめ

相続人であるお子さんが先に亡くなってしまい、お子さんの配偶者から介護などの世話になっていればその配偶者に遺産をあげたいと考えている方もいると思います。

特別寄与料という制度が創設されましたが、遺言を作成しておく方法もあります。不公平感を完全に解消することはできなくても相続人や親族が納得しやすい内容の遺言を準備しておくことは有効です。

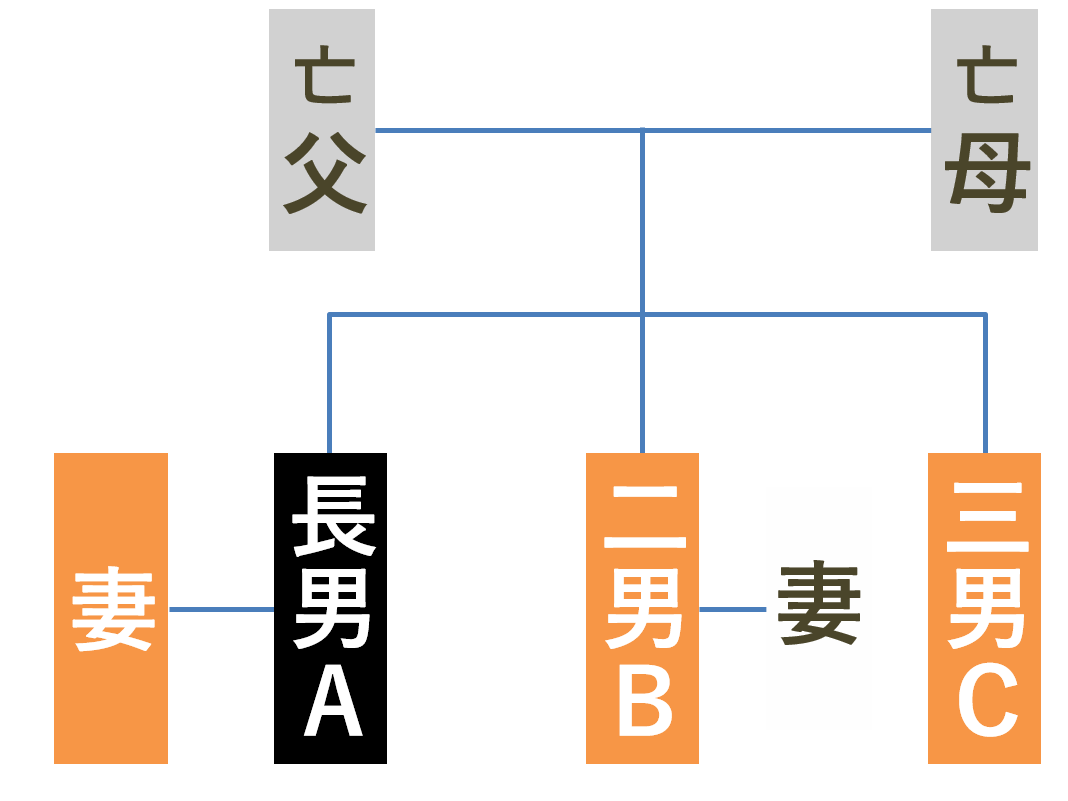

相続事件簿|争族の第2ラウンドは恐ろしい

お父さんの相続で長男Aさん夫婦にいいようにやられて納得出来なかった二男Bさん。

数年後・・・

長男Aさんが遺言を残さずに亡くなります。子供がいない長男Aさんの相続人は妻と二男Bさんと三男Cさん。

予想していなかった展開に、お父さんの相続で取られた遺産を取り戻すチャンス到来!

とBさんは喜んで・・・。

争族の第2ラウンドは裁判に発展してヒートアップ⤴

兄弟の仲は修復不能になったと、Bさんの奥さんが嘆いていました。

遺言を書いておかなかった長男Aさんが悪いのか?

それとも

運命のいたずらか?

ちなみに長男Aさんの奥さんは御年90歳。遺産分割協議がまとまる前に長男の奥さんが亡くなれば、奥さんの相続人である親族も話し合いのメンバーに加わることになります。話し合いがまとまるのはいったいいつになるのか?なんとも恐ろしい話です。

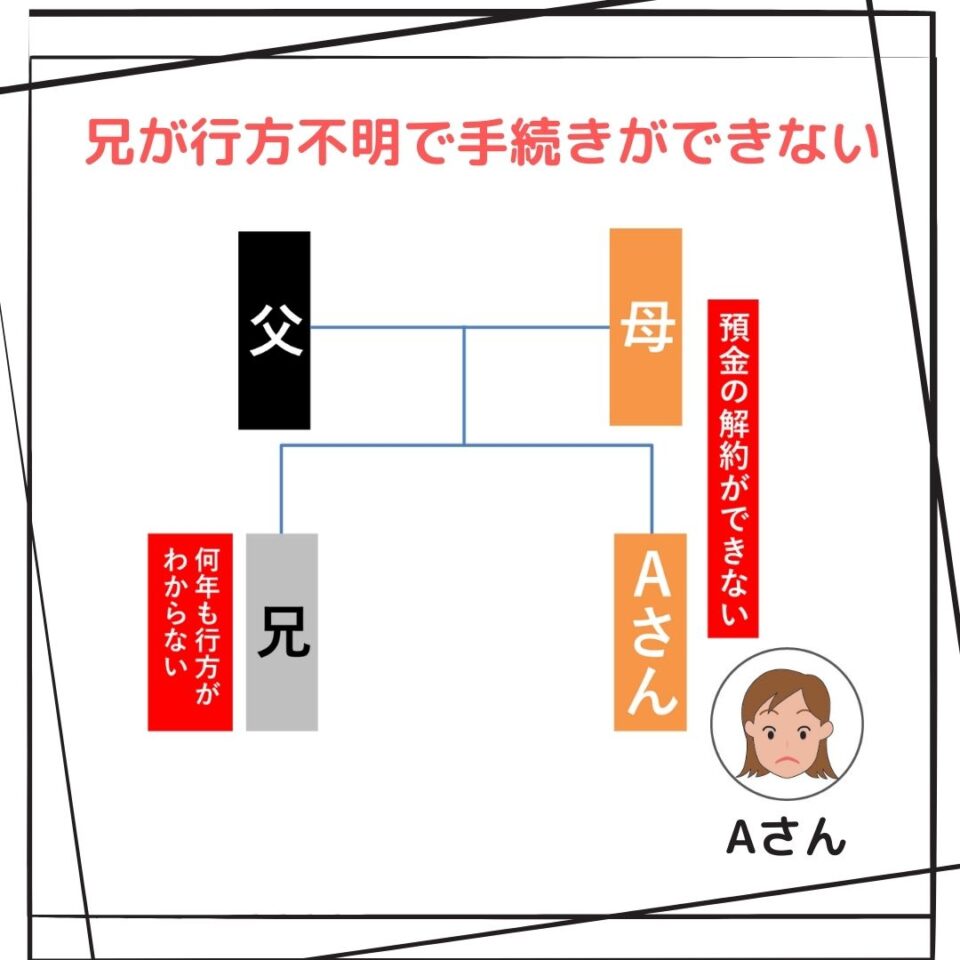

相続事件簿|兄が行方不明で手続きができない

【Aさん】

先月父が亡くなったので相続手続きのために、兄と連絡を取ろうとしましたが、兄とはもう5年以上音信不通だったので、連絡がつかず、どこに住んでいるのかもわかりません。

父の口座から母の生活費をおろそうとしましたが、銀行から相続人全員の押印等が求められるので、それすら出来ません。

どうすればいいんでしょう?

相続人の中に連絡がつかない方や行方のわからない方がいても、(遺言がなければ)その方を除外して相続手続きを進めることはできません。

行方不明といっても、住所や連絡先がわからないだけなのか、完全に行方不明なのか。

行方がわからなくなった状況やその期間によって様々なケースがあります。

どうしても見つからない場合は、行方不明の相続人のために不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、選ばれた不在者財産管理人を代理人として遺産分割協議を行わなければなりません。

ただし、行方不明の相続人の不利になるような遺産分割を行うことはできず、原則は行方不明の相続人の法定相続分を確保するような内容の遺産分割をすることになります。

家庭裁判所の許可も必要です。

失踪宣告とは?

長期間にわたって行方不明の場合は失踪宣告という選択肢もあります。

失踪宣告とは、不在者についてその生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)に、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。

ただし、失踪宣告がなされると、行方不明の相続人が死亡したものとして、その方に相続人がいる場合はその相続人を含めて遺産分割協議をまとめる必要があります。

この点は不在者財産管理人を選任した場合と異なります。

まとめ

相続人の中に何年も音信不通の方がいる場合、次のような遺言を作成しておくと安心です。

☑ 子供等の遺留分のある相続人の場合

将来連絡がとれるようになって他の相続人に相続分を要求されても不都合のないように、最低限の遺留分を確保した内容の遺言

☑ 遺留分のない兄弟姉妹が相続人の場合

その相続人を除外した相続内容の遺言

遺産分割協議は全員が集まってしなければならないわけではありませんが、昨今のコロナ禍では思うように移動することができないので、相続人が海外に住んでいるケースでは遺産分割協議に非常に時間と手間がかかることが考えられます。

相続手続きに時間と手間がかかりそうな場合は相続人の負担を減らすために遺言を作っておくことが有効です。

相続事件簿|認知症で手続きができない

【Aさん】

父が亡くなりました。遺言がなかったため相続人である母と私と弟で遺産分割協議をしなければいけませんが、高齢の母は数年前から認知症なので、このまま手続きを進めることができるかどうか不安です。

相続人が認知症のため遺産分割協議をするための判断能力・意思能力が十分でないと判断されれば、成年後見制度を利用して遺産分割協議をはじめ各手続きを進める必要があります。

こういったケースは年々増加しています。こうした問題を回避するためには遺産分割協議をしなくてもいいように遺言を準備しておくことが有効です。

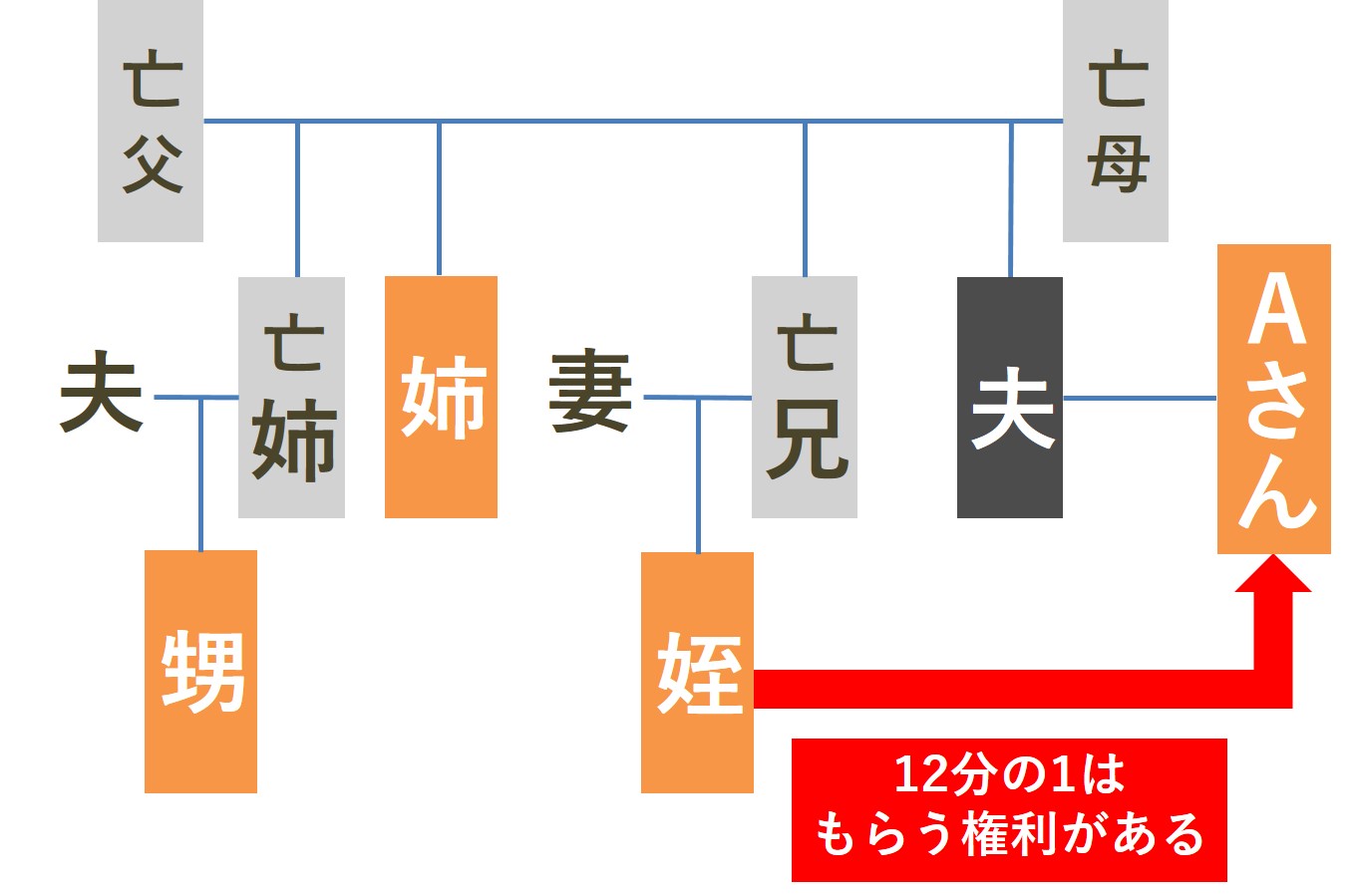

相続事件簿|妻に全財産を遺したつもりが・・・

【Aさん】

特に準備をしておかなくても、夫にもしものことがあった時には自宅をはじめ財産はすべて私のものになると思っていました。

私たち夫婦には子供がいませんが、うちは兄弟仲がいいから大丈夫だと夫が自信満々だったからです。

ところが、夫の死後、相続人である夫の姪から法定相続分を要求されて困っています。

今のところ他の相続人からは何も言われていませんが、預金を引き出すには金融機関から相続人全員の押印等が求められるため相続手続きはすんなりとはいかなさそうです。

仲が良くても、いくら疎遠であっても兄弟姉妹(甥・姪)も配偶者とともに相続人になります。※第1、第2順位の相続人がいない場合

兄弟姉妹には遺留分がないため「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を作っておけば、全ての遺産を奥さんにスムーズに引き継ぐことが出来ました。

Aさんと同じように旦那さんが遺言を書いておかなかったばっかりに、共同相続人である旦那さんの兄弟から強硬に法定相続分を求められて最終的に自宅マンションを売ることになってしまった奥様がいました。

こうなってしまったのは旦那さんの主な財産が自宅マンションだけだったことも関係していますが、遺言さえ書いていればこういう結果にはならなかったのにと何ともやり切れない想いで自宅マンション売却の登記をさせていただいたことがいつまでも記憶に残っています。

相続では血を分けた兄弟でも揉めるのに、配偶者の兄弟と揉めないわけがないというのは言い過ぎかもしれませんが、「うちは大丈夫」と自信を持って言える方は少ないんじゃないでしょうか?

財産なんてわずかな預金くらいでしたが、僕も結婚して子供ができる前に遺言を作りました。揉めるかどうかよりも大変なときに相続人として手続きに関わってもらうことがお互いに煩わしいだろうと思ったからです。

まとめ

平均寿命が伸びたことで亡くなる方の多くが高齢者になっています。お子さんがいないご夫婦の場合、直系尊属は既に亡くなっていることが多いので、兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になる可能性が高いでしょう。 兄弟仲が良く、結果的には問題なく手続きを進めることができるとしても、遺言を作成しておくことを全力でおすすめします。

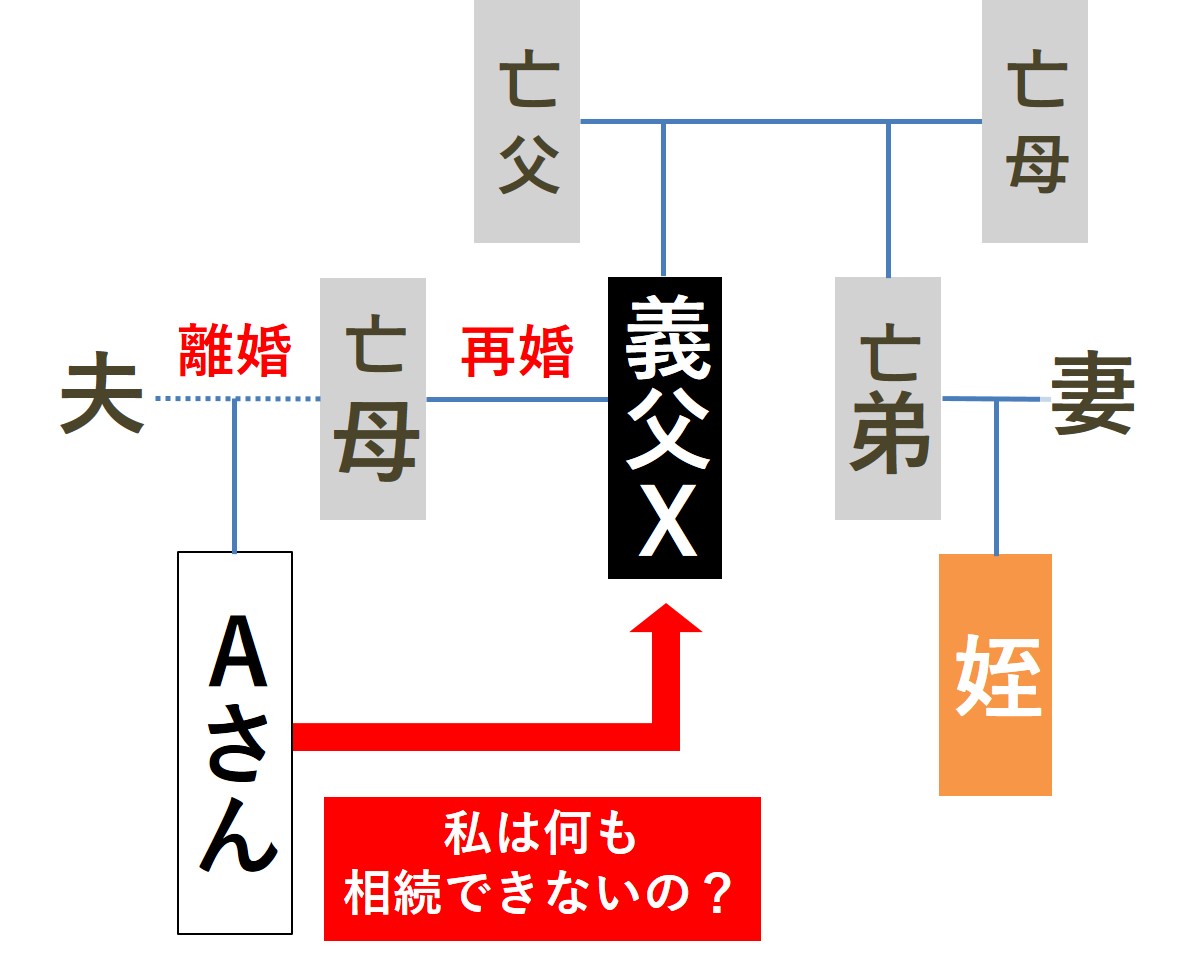

相続事件簿|私は相続できないの?

【Aさん】

母は私が小さい頃に義父と再婚しました。

私は義父を実の父親のように慕い、母が亡くなった後も病気の義父と同居して、看病してきました。

義父が亡くなり相続手続きのために戸籍を取ったところ、義父と私は養子縁組をしていなかったようで戸籍上はまったくつながりがないことがわかりました。

全ての財産は法定相続人である義父の姪が相続するようです。

長年親子のように暮らしてきたとしても養子縁組をしていなければ、義父と配偶者の連れ子には戸籍上のつながりがないので、残念ですが相続人にはなりません。

今回の義父Xさんの姪のように、生前は疎遠だったにも関わらず、棚ぼた的に遺産を相続できる人を「笑う相続人」と言います。

連れ子に相続で財産を渡したいと考えるなら、子連れで再婚をした場合は自分と血のつながらない子の養子縁組をしておくことが必要です。遺言で法定相続人以外の方に財産を渡すことも出来ます。

自分は相続人だと思っていたのに、実はそうじゃなかったということが起こるのがこのケースです。A子さんのケースは養子縁組をしなかったことが問題になりましたが、養子縁組をしたことが新たな問題を生んでしまうケースもあります。

亡くなった方が実子の配偶者と養子縁組をしていることがあります。いわゆる婿養子や相続税対策の場合が多いかもしれません。

節税という点にフォーカスすれば有力な対策かもしれませんが、僕は税務の専門家ではないので、どうしてもメリットよりもリスクの方が気になってしまいます。

養子縁組は単に節税だけにとどまらない怖さがあるのが難しいところです。例えば、長男の妻というのは被相続人からすれば血縁上は他人ですよね。

何を言いたいのかというと、長男夫婦の仲が良いということが前提になるとは思いますが、悪くなったらどうするんでしょうか?

相続人間で遺産分割の話し合いをしているのか、離婚の財産分与の話しをしているのか分からなくなりそうですよね。

もし、実子とその配偶者の夫婦関係が悪くなって離婚ということになれば、財産分与だけではなく、共同相続人として遺産分割協議をしなければならないという問題が起きる可能性があります。

「そうなったら離縁すればいいんじゃないの?」

「そんな先のことまで考えていたら相続税対策なんてできないよ!」

こういった反論が出そうですが。

同居して尽くしてくれたお嫁さんにも財産をあげたいから養子縁組をする、こういう思いが先にあって、養子縁組した結果が節税にもなるというのが理想かなと。

養子縁組をする場合は慎重に考えないといけないということですね。

まとめ

連れ子に財産を渡したいと思うなら、子連れで再婚をしたら自分と血がつながらない子の養子縁組をしておく、もしくは遺言を作成しておく必要があります。

☑ 自分は誰の相続人になるのか?

☑ 自分の相続人は誰なのか?

を前もって把握しておくことは、終活の第一歩です。

コラム|相続税対策は難しい

相続税の節税を目的にした養子縁組というのは富裕層では一般的に行われているので、いまさら感もありました。はじめは国と相続人間の争いかなと思いましたが、「相続税の節税を目的にした養子縁組は有効か、無効かが争われた裁判」について調べてみると争っていたのは国と相続人ではなく、相続人同士でした。

節税になるなら相続人全員にメリットがありそうなのに、相続人間で争いになるのはなぜなのか?

この裁判の亡くなった方(被相続人)には3人の子供がいました。そして長男の子供と被相続人が養子縁組をしていて、二人の妹がこの養子縁組の有効性を争うという裁判でした。

そもそも養子縁組をすると節税になる理由は、相続人が増えることで相続人の人数による基礎控除の額を増やすことができるからです。一方で、被相続人の相続税額を減らすと同時に各相続人の法定相続分は減ってしまいます。

ということは、全体として節税になっても兄弟姉妹の家族単位でみると取り分に差が出ることになります。

仮に3人の子供にそれぞれ子供がいたなら3人の子供達がそれぞれ自分の子供を被相続人の養子にすれば良かったのではないか?というアイディアが浮ぶかもしれませんが、実子がいる場合は、養子は1人、実子がいなければ養子は2人しか相続人の人数に応じた基礎控除の対象にならないので、残念ながら養子を3人にしても3人分の節税効果は期待できません。

被相続人の亡くなった時期からすると法定相続人ひとりあたりの基礎控除額は1,000万円ですが、最高裁までの裁判費用などを考えると、実質的な節税効果はどのくらいあったのか非常に気になるところです。

それぞれが養子縁組をせずとも遺産分割協議の中で兄弟姉妹間の取り分を調整する方法もあるわけですが、もはやそういうことができる状況ではなくなってしまったんでしょう。

まわりの理解・協力なくして相続人のひとりが主導する節税対策は、まわりから良くやったと評価されることはなく、出し抜かれたという思いが生まれることがほとんどかもしれません。そして結果的にあまり節税効果を生まないばかりか、兄弟姉妹の関係が修復できないこともあることが浮き彫りになった事例だと感じました。

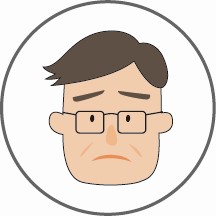

相続事件簿|家を売らないと相続分が払えない

【Aさん】

私たち夫婦は、数年前から父名義の家で両親と同居していました。先日、父が亡くなりましたが、私は母の面倒を見ながら今後もこの家に住むつもりでした。

ところが…

父の葬儀が終わってしばらくして、弟が自分の取り分(法定相続分の4分の1)を強硬に要求してきました。

【Aさん】

今後も母と私はこの家で暮らしていきたいと考えていますが、父の遺産は自宅だけなので、弟へ相続分を支払うには自宅を売却するしか手はなさそうです…。

どうしたらいいのでしょうか…。

自宅等の不動産を一部の相続人が受け取ることは、現金など他に同じような価値の財産がなければ他の相続人は簡単には納得しないでしょう。

不動産を共有するという分け方もありますが、複数人で所有しているといざ売却する時は全員が協力しなければできません。共有者に相続が発生するとさらに相続人が増えてしまうという問題もあります。

ポイント

お母さんに配偶者居住権が成立する可能性があります。その場合はお母さんが自宅の持ち分を取得しなくても自宅に住み続けることができます。

「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、一定の要件を充たすときに残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで又は一定の期間、無償で住み続けることができる権利です。

まとめ

遺産が現金なら簡単に均等に分けることができまが、自宅等の不動産を均等に分けようと思えば、自宅を売却して得た現金を分けない限りは難しく、まして相続人の中の誰かが自宅で暮らしている場合は、売却することが難しくなります。兄弟に相続分を払うために自宅を売却しなければいけないようなことも考えられます。

遺産が分けにくい不動産の場合、「誰に相続させたいのか」を遺言で明確にしておくことが残された家族への思いやりになります。子供には遺留分があるため、遺産が自宅のみであれば、完全には遺言のとおりにならないこともありますが、故人の意思を明確に示しておくことで、相続人が遺産の分け方を納得することにつながります。

不公平なく均等に分けられなくても、相続人が納得できる理由があれば大切なご家族がもめずに済む可能性があるということです。

相続事件簿|間に合わなかった遺言

同居している娘さんに遺産を多めにあげたいというAさんのご依頼で、公正証書遺言作成の準備を進めていたのですが…

入院先の病院に公証人の先生に出張してもらう予定でしたが、間に合わずAさんは亡くなってしまいました。

娘さんも遺言を作ることを知っていたので、間に合わなかったことを娘さんから責められるかもしれないと思っていましたが…

そんなことはなく、後日娘さんからご実家の相続登記のご依頼を頂きました。

でもお兄さんとの遺産分割の結果次第では、遺言が間に合わなかったことを責められるかもしれないと気になっていましたが…

相続登記が完了したときに、娘さんに「これで良かったです」と言われました。

お父さんの想いはありがたかったから反対できなかったけど、内心では遺言がきっかけでお兄さんと揉めるは嫌だったので、娘さんは実は困っていたそうです。

まとめ

同居して面倒を見てくれたお子さんに財産を多めにあげたいという気持ちはわかります。

自分が親を誘導したと思われるのは嫌だし、変に波風を立てて欲しくないと考えるお子さんの気持ちもわかります。

Aさんの遺言が完成していたら兄弟の関係はどうなっていたのか?考え出すと難しいですね。

相続事件簿|芸能人は相続争いも桁違い

週刊ダイヤモンドの「もめる相続(12年8月18日合併号)」という特集にあった「芸能人相続事件簿」で、一般家庭では想像できないような桁違いの芸能人の相続争いを垣間見ることができました。

漫画家の江川 達也氏のケース

漫画家の江川 達也氏のインタビューは壮絶すぎて何回も読んでしまいました。インタビューでは江川氏が兄との13年におよぶ相続トラブルを告白しています。

仕事柄、依頼者の言い分を100%信じて行動することは避けるべきという頭があるので、相手方というかお兄さん側の言い分を知らずして書かれていることがすべて真実であると鵜呑みにしてはいけないとは思いますが、仮にこのインタビューに書かれていることが全て事実だとすれば、壮絶すぎます。

財産があるからこその揉めっぷりというのか、実の兄から「カネをよこさないなら殺す」と脅されるなど身の危険を感じるような脅迫を受けていたようで、家族内の相続トラブルの域を超えてしまっている気がします。お父さんの遺産をめぐる相続トラブルということですが、お父さんの生前に江川氏が兄から理由もなく数十億円に上る請求を受けていたとか、相続とは直接関係のない、まさに争う家族の争族なのかもしれません。

争族の原因は相続人だけではなく、相続人の配偶者やその親族までも含んだ問題になってしまうことだと江口氏は言っています。とても説得力がありますが、財産が多すぎることはトラブルに拍車をかけるのは間違いないと感じました。

女優の萬田 久子氏のケース

遺言の存在が相続の明暗を分けたという見出しで、江川さんが兄と壮絶な争族になった一方で、女優の萬田 久子氏のケースは遺言があった可能性が高く、争族を回避することが出来たようだと紹介されていました。

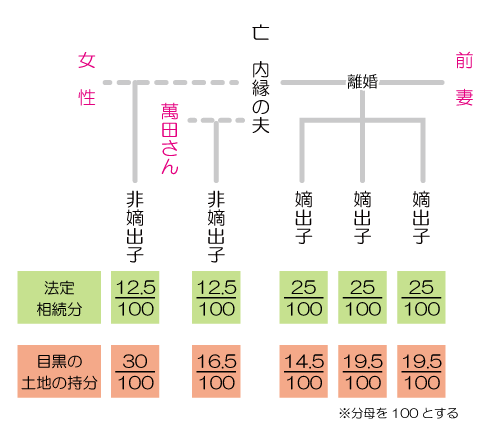

萬田さんの内縁の夫の100億円以上ともいわれる遺産の行方は?という内容なのですが、相続人は子供だけでいたってシンプルな話かと思えば、子供達5人の関係がやや複雑、いや相当複雑なわけです。

これが気になる内容だったので僕なりの見解を整理してみます。5人の子供のうち2人が非嫡出子で法定相続分 1)は次の通り。文章では分かりにくいので図にしてみました。

1)平成25年12月5日(2013年)、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました 参考|民法の一部が改正されました@法務省の公式サイト

遺産の一部である時価1億円以上といわれる目黒の土地が既に相続による所有権移転登記がされていて、しかも相続人が取得した持分が法定相続分とは異なるようです。子供達が遺産分割協議をまとめたという可能性は低いだろうことから、比較的早い段階で相続登記が済んだ理由としては、遺言があった可能性が高いと記事はまとめています。

確かにすんなり話し合いがまとまるような遺産額でも人間関係でもないように思えるのでおそらく遺言があったと思います。

とはいえ、すぐに売却するにしても不動産をその5人で共有するのはどうなんでしょう?5人が売却手続きに関与しなければいけないのは、なにかと面倒の元。というか遺産が100億円以上もあるなら、共有などと面倒なことをせずにそれぞれに別々なものをあげる遺言を作る方がベターだと思うのですが。

1億円の土地といっても遺産総額の100分の1ですからね。仮に遺言がなくて遺産分割協議をしたとしても1つの不動産を5人で共有するような結果になるとは到底考えられないわけで、どうも腑に落ちない話なのでした。

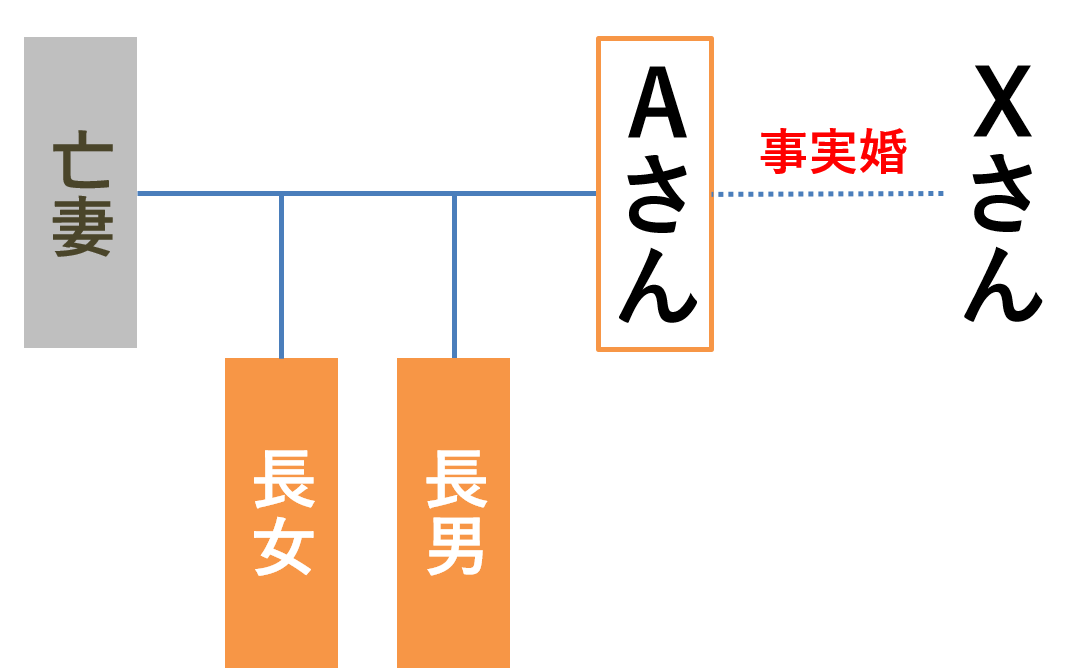

【質問】 事実婚の私の財産はどうなりますか?

【Aさん】

私達は25年以上事実婚をしています。昨年は妻が入院しました。そして、先月は私が体調を崩してしまい、私達のもしものときのことが気になってきました。

私が死んだら私の財産はどうなりますか?

XさんはAさんの相続人ではないので、Aさんが亡くなっても遺産を受け取ることはできません。

事実婚のパートナーが病気・事故で手術や入院が必要となった時、家族でないと同意書にサインできない場合があります。お二人は籍を入れることは考えていませんか?

【Aさん】

事実婚を始めるときに、子供達に反対されました。そのことがあるので、いまさら籍を入れることは考えていません。

そうでしたか。相続人でなくても遺言があれば遺産を受け取ることができます。

他には、生前に財産をXさんに贈与しておく方法やXさんをAさんの生命保険の受取人に指定する方法があります。

また、配偶者居住権は残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であることが要件なので、事実婚には適用されません。

Aさんが亡くなって、Xさんが生活の基盤を失うことがないように、遺言を作成してご自宅をXさんに遺贈しておくことをおすすめします。

状況によっては事実婚でも遺族年金を受け取ることができるようです。詳細は、年金事務所に確認してみてください。

まとめ

事実婚は法律婚と比較すると、相続の面では圧倒的に不利です。事実婚では相続で遺産を受け取ることができないということを頭に入れて、相続の準備をしておくことをおすすめします。

- 遺言を作成する

- 贈与をする

- 保険金の受取人に指定する

- 婚姻をする

【相続クイズ】 遺言がないと問題が起こりそうな人は誰?

遺言がなくても特に問題が起きないご家庭がほとんどだと思いますが、中には遺言を書いておかないと心配だなと思ってしまうケースがあります。

ここでクイズです。遺言を書いておかないと問題が起こりそうな人は誰でしょう?相続事件簿を読んだ方には簡単過ぎるかもしれませんが。

- ① 愛人との間に子供がいる○○さん

- ② 再婚していて前妻・前夫との間に子供がいる○○さん

- ③ 内縁の妻・夫がいる○○さん

- ④ 亡くなった子供の妻・夫の世話になっている○○さん

- ⑤ 相続人の仲が悪い・疎遠な○○さん

- ⑥ 相続人が高齢の○○さん

- ⑦ 子供がいない○○さん

- ⑧ 配偶者に連れ子がいる○○さん

- ⑨ 主な財産は自宅だけの○○さん

正解は、①から⑧の全員です。予想通りでしたか?

①から③は、迷わずに遺言を書いておいた方がいいと思った人がほとんどかもしれませんね。

④は養子縁組をしていなければ、お子さんの配偶者(子供の妻・夫)は相続人にはならないので、財産をあげたければ遺言を書いておく必要があります。

⑤は相続人の仲が悪いと揉めてしまう可能性は高いでしょう。ただし、遺言の内容によっては火に油を注ぐ結果になりそうな気もします。

⑥は急速な高齢化に伴い、遺産分割協議をするための判断能力・意思能力が十分でない相続人が増えています。こういったケースは成年後見制度を利用して遺産分割協議をはじめ各手続きを進める必要があります。

⑦は一見すると、相続人は配偶者だけで問題は起こらないように思うかもしれませんが、子供がいない場合の相続人はこうなります。

- 配偶者と亡くなった方(被相続人)の両親もしくは祖父母

- 配偶者と亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹

お子さんのいないご夫婦は配偶者と両親もしくは祖父母(直系尊属といいます)、兄弟姉妹が相続人になります。

どうでしょう?問題は起こらなそうですか?配偶者の両親だけでなく兄弟姉妹とも仲良くやっているから私は大丈夫と考える人も多いかもしれませんが、配偶者あってこその関係でしょうし、相続はお金の話という一面もあります。

そもそも揉めるかどうか以前に、家族の相続の話に他人が入ってくるような感じがしませんか?

お子さんがいないご夫婦は絶対に遺言を書いておくべきだと思います。特に財産はありませんでしたが(苦笑)、僕も子供が生まれる前から遺言を書いていました。

⑧は長年親子のように生活をしていたとしても養子縁組をしていなければ、自分と配偶者の連れ子には戸籍上のつながりがないので連れ子は相続人にはなりません。遺言がなければ配偶者の連れ子は遺産を何も受け取ることができないということです。

⑨遺産が現金なら簡単に均等に分けることができまが、自宅等の不動産を均等に分けようと思えば、自宅を売却して得た現金を分けない限りは難しく、まして相続人の中の誰かが自宅で暮らしている場合は、売却することが難しくなります。

取り上げた①から⑨のケースは、一般的に問題が起こる可能性が高いというだけで遺言がなくても問題なく遺産分け手続きができる場合がほとんどかもしれません。

大事なことは思い込みで判断しないこと、面倒くさくなって考えることを諦めないこと、正しい知識をもとに遺言を書くかどうかを決めることです。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫