目次

エンディングノートは本当に役に立つのか?という疑問

「もしものときに家族が困らないように、エンディングノートは絶対に書いておいた方がいい」と、多くの人が思っているはずです。そう思う人が多いからこそ、沢山のエンディングノートが作られ、購入する人も沢山います。

その一方で、実際にエンディングノートを書いている人はほとんどいないという現実があります。

「時間がない」「難しそう」「書くことが多すぎて、どこから書いていけばいいのかわからない」などエンディングノートが書けない理由を挙げだすときりがないと思いますが、エンディングノートを書いたところで本当に役に立つのか?と疑問に思っている人が多いのかもしれません。

エンディングノートを書いている人が少ないので、実際に亡くなったときにエンディングノートが役に立ったのかどうかがよくわかっていないこともエンディングノートを書いている人がほとんどいないことに大いに関係していると思います。

義母のエンディングノートは家族の役にたったのか?

僕はエンディングノートの必要性や活用の仕方についてブログやセミナーなどで発信してきましたが、遺されたエンディングノートをもしものときに手にするのは義母が亡くなったときがはじめてでした。

母娘二人三脚で完成させた義母のエンディングノート

これは義母が遺してくれたエンディングノートです。エンディングノートは早めに書いておいて欲しいと思う一方で、実際に使うのはずっと先であって欲しかったのですが2020年に使うことになりました。

義母は2019年1月から真剣にエンディングノートを書き始めましたが、病気が進行して自分では書くことが難しくなったので、途中から義母と話をしながら娘である妻が書くスタイルになりました。

義母のエンディングノートは、娘が母親から聞き取りをして母娘2人で完成させたエンディングノートです。エンディングノートの中で実際に書いた項目は次の通りです。義母から聞き取りをして妻が書いた項目には☆印を付けました。

- 基本情報

- 証明書など

- 健康について

- 家系図

- 家族一覧

- 友人・知人一覧→メモ欄に ☆

- 預貯金

- 保険

- 医療について ☆

- 私の人生が終了したら ☆

- 遺言書について

家族の支えになった義母のエンディングノート

義母は病気になって死を意識するタイミングでクリスチャンになりました。

僕たち家族にクリスチャンはいないし、教会での葬儀の経験もありませんでしたが、義母の希望をまとめたエンディングノートがあったおかげで、なんの迷いなく滞りなく葬儀を執り行うことができました。

また、葬儀が済んだ後は自宅の片づけをして、賃貸マンションを引き払うところまでもスムーズに進めることができました。

この表現が適切かはさておき、まるで義母がまとめてくれたマニュアルに従って死後の手続きを進めることができたように感じます。

葬儀をはじめ亡くなってからの多くのことを家族で意見が食い違うこともなく、粛々と進めることができたのは義母のエンディングノートがあったおかげです。義母のエンディングノートの存在が家族の大きな支えになりました。

家族の役に立つエンディングノートが完成できた理由

義母のエンディングノートを傍に置いて葬儀や納骨、相続手続きなどを行った娘であり相続人の妻にエンディングノートを書いていたときのことや、亡くなった後のことについて率直な思いを聞いてみました。

母は2019年1月にエンディングノートを書き始めましたが、その後病気が進行して自分では書くことが難しい状態になったので、途中からは娘である私が母と話をしながら書くスタイルになりました。

病気が進行していた2019年10月頃に、覚悟を決めて「もしものときの話をしよう」と母に申し出たところ、母からも大事な話があると言われました。

大事な話というのは「クリスチャンになろうと思っている」ということでした。母の実家はお寺なので最初は「え~!」と驚きましたが、詳しく話を聞いてみると理由は納得できるものでした。

葬儀社のパンフレットを集めてそれを見ながら具体的な話をするつもりだったのに、実際は母が用意していたクリスチャンの葬儀のパンフレットを見ながら話をしました。

おそらく母もいつ言おうかとタイミングをうかがっていたと思います。考えていた展開とは違うけれど、母の想いを聞くことができたし葬儀の話を具体的にしたいという目的は果たせたのでこの日は大事な1日になりました。

重たい話を明るくしようという気持ちをお互いに持っていて、同じ時期に気持ちを確認することができたので、もしものときについて核心に触れる話をすることができました。

がんは死の準備ができる病気と言われます。我が家は脳腫瘍で母の目が不自由になって自分ではエンディングノートを書けなくなったので母に聞き取りをすることになりましたが、そうでなくても一緒にもしものときの話をして気持ちを聞いて欲しいと思います。

親の最期の話をするというのは辛い作業なので「まだ早い」と思ってずるずると先に延ばしたくなりますが、病気になってからでは余計に踏み込んだ話はしにくいです。

エンディングノートの話は母が元気な時からしていましたが実際書き始めたのは病気になってからで、肝心なところは余命宣告がされてからとなんとも遅い仕上がりでしたが、その分本気で向き合って書けたと思います。

いつかこのエンディングノートを使うときが来るという意識をもって妻が義母から聞き取りをしたこと、余命宣告を受けた後で覚悟が決まってお互いに本音で話せたこと、母娘二人三脚でエンディングノートを書き上げたことで、家族の役に立つ義母のエンディングノートが完成しました。

義母が遺してくれた大切なもの

2つの生き方

義母はある時期から終活と称して家の中の片づけを積極的に行っていました。病気がわかってからは早々に車の売却や免許の返納をしていました。家族が集まるタイミングでみんなで協力してタンスや本棚、飾り棚をゴミ置き場に運んだことを思い出します。

可能な限り自宅で過ごしたいという義母の希望に応えようと、家族が一丸になって自宅で介護をしていた時期には家の中はとても片付いていました。シンプルにしておかないと車いすで動きにくいという事情もありました。

そんな事情があったので自宅(賃貸)はスムーズに明け渡すことができました。亡くなった後の家の中の片づけは自分たちでやらずに専門の業者に頼むようにとお金まで準備してくれていたのが大きかったです。

義母の終活の根底には子供達にできるだけ負担をかけないようにしようという親心があったと思います。そして、持ち前の明るさで重たい話題も笑いに変えて心理的な負担もできるだけ減らそうとしてくれていたように思います。

義母は免疫を高めるために通っていた玉川温泉で病気と戦っているようには思えない楽しい仲間をたくさん作っていました。

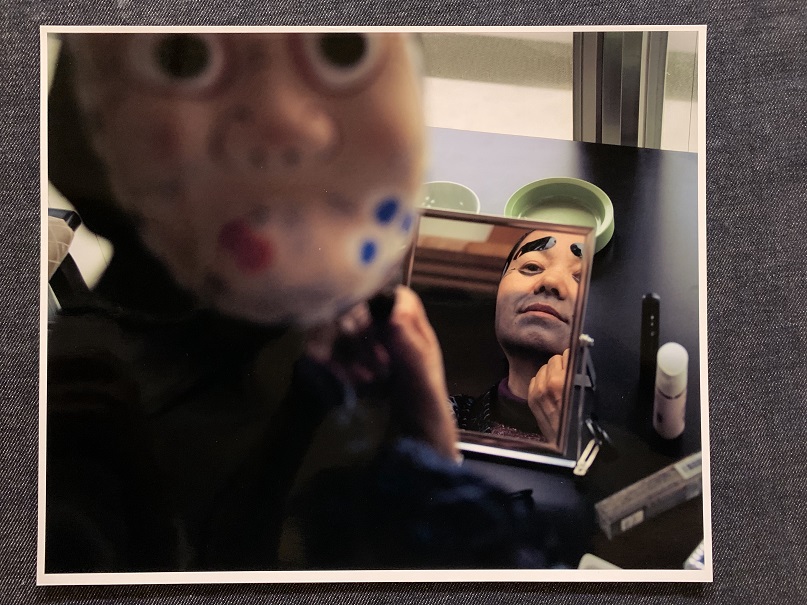

これは田んぼアートの田植えにお仲間と参加したときの写真です。普通に参加しても面白くないからと、義母がどじょうすくいのメイクで乗り込んだら・・・めざましテレビの中継に遭遇して全国ネットでデビューを果たしました。

僕らの沖縄旅行の誘いにはいつも乗ってくれたので与那国島や波照間島にも一緒に行きました。病気との付き合いは20年以上でしたが、義母は病気を言い訳にすることなく人生を楽しむことにいつも前向きでした。

- 後悔のないように生きること

- 死ぬときは何も持っていけないこと

お義母さんが僕たちに遺してくれたのは、本当に役に立つエンディングノートと2つの生き方・逝き方でした。

義母らしい遺言

2022年8月、教会の慰霊祭と義母の墓参りに行ってきました。

法事というわけじゃないけど、そういうときはみんなで美味しいものを食べて欲しいというのがお義母さんの遺言でした。そのためのお金を「お食事会基金」として残してくれていたので、今年は家族だけでしたが、京都にある京都れとろ洋食 LOCAVO ロカヴォで美味しいハンバーグを食べてきました。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫