肺がん検診で初めて再検査になって、約2週間、病名ジェットコースターに乗っているような毎日を過ごしました。

レントゲンをみて5人の先生全員が「怪しい」って言っているのに、CTを撮ったところでひっくり返せるの?と不安になり、「いや、無理やろ!」と自分で突っ込んでいました。

そんな時に限って、久しぶりに会った人から「少し痩せました?」と言われて、やっぱりそういうことかと不安になり。

さらに、少し前に保険を見直したばかりなので、今年の検診が終わるまで待てば良かったなぁと凹み。

ノミどころかミジンコ並みの心臓丸出しで、結果を聞きに行ってきました。

予約しているのに1時間半待たされて、悪いイメージが爆発しそうなタイミングで、やっと順番が呼ばれて、結果は・・・

「異常なし」でした。 え!?

でも、ほっとしました。振り回されましたが、来年も健康診断は受けます。それと、メンタルはもう少し鍛えておこうと思います。

事務所通信「カリー!通信 vol.9」です。カリー(嘉例)というのは「めでたい事」「縁起が良い事」を意味する沖縄の方言です。

◇司法書士・行政書士として身近な法律知識

◇泡盛ソムリエとして泡盛や沖縄に関する情報

◇キャンプ歴11年で身に付けたアウトドアの楽しみ方など

あまり役に立たないかもしれませんが(苦笑)、少しでも価値のある・クスっとしてもらえる、みなさんの日常に何かプラスになるような情報をお届けできるメルマガを目指して命名しました。

―――――――――――――――――――――

■ Contents■

1.遺言を貸金庫で保管するリスクとは?

2.伝統的酒造りが無形文化遺産に登録

3.男の価値は○○で決まる 【山形編】

4.本の紹介「親が死ぬまでにしたい55のこと」

―――――――――――――――――――――

1.遺言を貸金庫で保管するリスクとは?

三菱UFJ銀行の貸金庫を巡る事件は、厳重なセキュリティ対策が取られている貸金庫であっても必ずしも安全でないことを示す一例として注目されています。

この事件では、一部の貸金庫内の現金等が紛失し、利用者に大きな不安を与えました。

そもそも、現金は貸金庫に保管することを明確に禁止されてはいませんが、保管できるものとしても明記されていませんので、場合によっては補償が受けられないことも考えられます。

(1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。

三菱UFJ銀行の貸金庫規定

①公社債券、株券その他の有価証券

②預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類

③貴金属、宝石その他の貴重品

④ ①から③に掲げるものに準ずると認められるもの

また、貸金庫に遺言を保管する場合にも注意が必要です。

公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、原本は公証役場や法務局に保管されているので、相続発生後に相続人が遺言を探索する方法がありますが、自筆証書遺言を貸金庫で保管していた場合は、遺言が発見されないまま遺産分割が進むリスクがあります。

また、貸金庫の代理人登録をしていなければ、貸金庫を開けるにはいわゆる相続手続きが必要になり、遺産分割が遅れる原因になります。

貸金庫は遺言の安全な保管場所ですが、万能ではないのでリスクを十分に理解した上で利用することをおすすめします。

2.伝統的酒造りが無形文化遺産に登録

「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産への登録は、泡盛をはじめ、地域に根ざした酒造りの技術や精神の継承が評価されたことに他ならず、全国の酒造りに携わる方々の努力の賜物です。日本の酒文化が世界に認められた証として心から嬉しく思います。

ユネスコの無形文化遺産に登録されるものは、往々にして衰退の兆しがある文化や技術ですが、単に衰退の象徴ではなく、「これからも守り育てていくべき価値があるもの」と評価されたといえます。

このニュースを通じて、伝統的な酒造りが日本だけでなく海外からも注目され、後世へと受け継がれていくきっかけになることを期待しています。

一方で課題も見えてきます。人口減少や消費者の嗜好の多様化など、伝統的酒造りを取り巻く環境は決して楽観視はできません。中でも泡盛は出荷量の減少が続いているので、認知度の向上や新たな市場開拓が急務です。

また、伝統を守ることはもちろん大切ですが、伝統が常に時代とともに進化してきたことも事実です。酒造りも、最新の技術やニーズに応じた革新が加わることで、より多くの人々に楽しんでもらえる可能性があります。

無形文化遺産への登録が守るべき伝統と変化のバランスを考える契機になることも期待しています。

参考|”新たな体験 新たな価値” 泡盛の未来を描く ユネスコ無形文化遺産登録

今回の登録を追い風に、私は泡盛マイスター(泡盛版ソムリエ)として、飲むだけではない泡盛の愉しみ方を積極的に発信していきたいと考えています。

具体的には、仕次という泡盛独自の熟成方法で自分だけの特別な古酒を育てて、ハレの日に大切な人と味わうという、人生とともに泡盛を育てるような愉しみ方です。

▼詳細を見る▼

目指せ40年古酒!3つの甕で古酒作りレポート

3.男の価値は○○で決まる 【山形編】

私の地元、山形県の秋の風物詩といえば、何といっても芋煮です。里芋や牛肉、ネギを中心に醤油で煮込んだ郷土料理で、家族や友人と河原で楽しむ、季節の移ろいを感じながら、心も体も温まる一品です。

この秋はグループキャンプで芋煮を作りました。巨大な業務用の鍋で20~30人前の芋煮を作るなんて初めてのことなので、調味料の分量は検討がつきません。

醤油が足りないとか、砂糖ももっと入れたいとか、ビール片手に芋煮担当の大人が5人掛かりでああだこうだ言いながら作る楽しい芋煮会になりました。

芋煮はアウトドアで作るとより美味しく感じるから不思議です。大勢で囲む芋煮は笑顔が溢れる瞬間を作り出します。

山形では、「芋煮会に何回呼ばれるかで男の価値が決まる」と言われたりするようです。山形には18歳までしか居なかったので、私はそういう感覚は持っていませんが、山形県民にとって芋煮会は忘年会よりも重要性が高そうです。

芋煮は簡単に作れるので鍋の日の選択肢の1つにぜひ加えてください!私は山形市の公式サイトで紹介されているレシピを参考にしています。

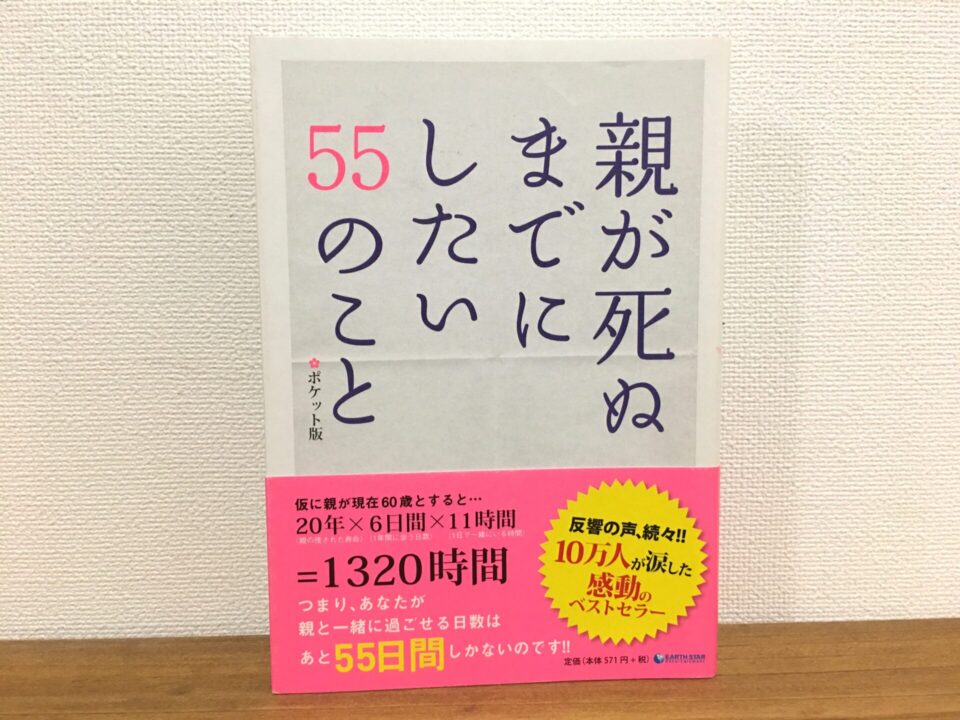

4.本の紹介 「親が死ぬまでにしたい55のこと」

電車で読んでいたら前の席に座っていた人からジロジロ見られました。同じ年代には刺さるタイトルなんでしょうね。

「親が死ぬまでにしたい55のこと|親孝行実行委員会」に、60歳の親と一緒に過ごせる時間は?という試算が紹介されていて、あまりの少なさに愕然としました。

たとえば、親と離れて暮らしている場合。

親が死ぬまでにしたい55のこと

(中略)

あなたと親が一緒に過ごせる時間は1320時間。

日数にすると、わずか55日間!

これは、20年(親の残された寿命)×6日間(1年間に会う日数)×11時間(1日で一緒にいる時間) =1320時間という仮定の元での試算です。

両親は山形にいるのでお盆と年末年始くらいしか会えません。6日間というのも過去10年間の自分自身を振り返ってみれば納得です。

仮に、あと10年なら残された時間は27日間ということ。

この本に背中を押されたわけではありませんが、今年は両親の喜寿のお祝いを兼ねて久しぶりに家族旅行に行くことができました。コロナがあったとはいえ実に10年振りです。

子供も自分のことが忙しくなるし、親も高齢になるし、今回が最後のつもりで正月から計画して実行することができました。

天候にも恵まれ、誰も体調不良にならずに無事に帰ってこれたことに感謝します。

「そのうち、そのうち」なんて言っていると、やりたいこと、やらないといけないことをするチャンスを失くしてしまうかもしれません。

冒頭の肺がん検診のこともあって、痛感しました。

ご覧いただきありがとうございました。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ご質問・ご感想などはこちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。

ご相談・お問合せ

司法書士・行政書士 伊藤 薫