伊藤薫のコンパクトなプロフィール

伊藤薫のブログ「掛け合わせ実験室」へようこそ!先ず、ざっくり自己紹介をしますね。

- 一念発起してW合格!本業は司法書士・行政書士

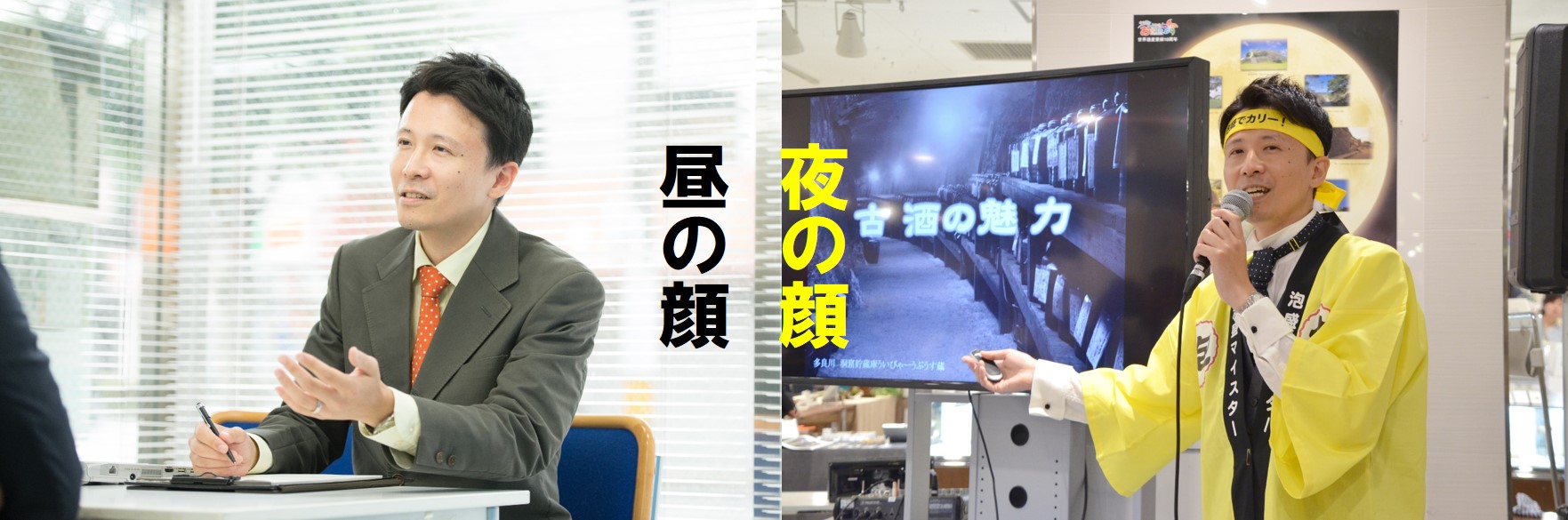

- 真面目な顔で、実は夜の顔がある?泡盛マイスター

- 残業過多だった前職の経験から働き方改革!バンライフ実践者

伊藤薫が分かってくるブログ

僕自身の挑戦の記録を中心に執筆しています。

あいさつ

- 昼は司法書士・行政書士

- 夜は泡盛のソムリエ

- 週末はバンライファー

全く違う3つの肩書きのハイブリッドで活動している伊藤 薫(いとう かおる)といいます。3つの肩書きを掛け合わせている理由は、1つの分野では平凡過ぎて話にならないからです(苦笑)。

大学では土木を専攻し、卒業後は建設コンサルタントという業種で会社員をしていましたが、長時間労働に耐えれなくなって30歳で会社を辞めて司法書士を目指します。なんとか合格することができて独立して13年目になりましたが、何年経っても司法書士としては平凡すぎると自覚しています。

数年前に「藤原 和博の必ず食える1%の人になる方法」という本に出会い、掛け合わせでレアキャラになる方法を知りました。

- 得意分野を3つ作って掛け合わせる

- 得意分野は1万時間の法則で作る

1万時間の法則というのは、簡単に言うと「どんな分野でも1万時間程度継続して練習すれば、その分野のプロになれるという経験則」のことです。

凡人の三流司法書士が生き残りを賭けて、司法書士(1/100)と泡盛マイスター(1/100)を掛け合わせることで1万人に1人の泡盛司法書士を目指して掛け合わせの実践(実験)をしてきました・・・。

最近は泡盛マイスターの活動が目立ってしまい、司法書士であることを忘れられることもあります(苦笑)。

でも、泡盛をきっかけにご縁があった方から司法書士・行政書士のお仕事のご依頼をいただくことが増えてきました。また司法書士として知り合った方がオリジナル泡盛を購入してくださるといった逆もあります。

掛け合わせの本質は、メニューを増やすことではなく、むしろ逆で絞り込むことです。言ってみれば泡盛が大好きな司法書士に是非ともお願いしたいというコアなファンを作る戦略です(果たしてそんな人いるんでしょうか?苦笑)。

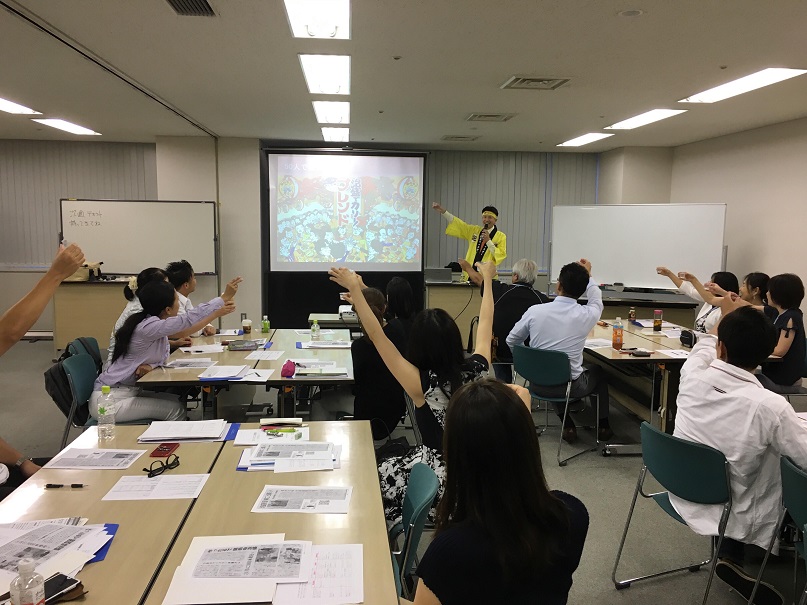

ところが、掛け合わせの本質を理解して戦う場所を絞り込んだ結果・・・、憧れの商工会議所で講師デビューをすることができました。

これだけでは終わらず。混ぜるな危険(笑)の掛け合わせ効果で、取材していただいたこともあります。

掛け合わせ戦略のゴールの1つは、3つの得意分野を掛け合わせて100万分の1レベルのレアキャラを目指すことです。

本サイトでは、0から1/100のレベルの得意分野を効率的に育てる試行錯誤や効果的な掛け合わせ方について実践してみた結果を発信しています。